四日目の朝

鳥のさえずりとともに目を覚ます。

昨日あれだけ聞こえていたカエルの鳴き声が、今朝はまったく聞こえない。

早朝からトラックがどんどん通過していく。

今日はこれから留萌まで行き、後は海岸沿いを真っすぐ北上する。

わけあって、13:00ごろまでに初山別へ行きたい。

効率よく観光地を回らなければ。

朝食をとって出発。

留萌の黄金岬で久しぶりの海を見る

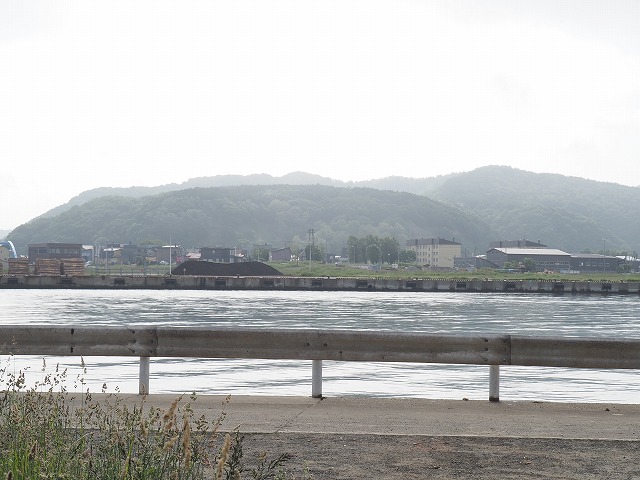

道の駅サンフラワー北竜から、海に向かって車を走らせ、留萌の黄金岬に到着した。

久しぶりの海。

一日目に小樽を出て以降、ずっと海を見ていなかった。

少しもやがかかっている。

ここでは玄武岩柱状節理が見られる。

イトマキヒトデ。

デザイン灯台「波頭の女」

少し車を走らせ、デザイン灯台の波頭の女を見に行く。

これがデザイン灯台の波頭の女だ。

灯台の周囲には釣り人がいる。

何が釣れるのだろうか。

6月中旬、釣りには良い時期だろう。

釣りをしている様子を眺めながら、朝ののどかなひとときを過ごす。

道の駅るもいから海沿いのオロロンラインへ

近くにある、道の駅るもいへ。

車が多い。

今の時間は7:00。

まだ時間が早いので、買い物はできない。

増毛や小平など、留萌管内の町の案内マップが置いてあった。

ありがたく使わせてもらうことに。

さあ、オロロンラインを行こう。

道の駅 おびら鰊番屋へ

道の駅 るもいを出て、海岸沿いの道、オロロンラインを北上する。

左手にはずっと海が見え、右手は小高い丘が続いていく。

小樽から神威岬まで行くときの道は、切り立った崖のような岬が連続していた。

そのときとは、道の様相がだいぶ違う。

オロロンラインをしばらく行き、道の駅 おびら鰊番屋に着いた。

ここも車が多かった。

今日は土曜日。

土日にかけ、札幌や旭川の辺りから、稚内まで行く人が多いのではないかと推測。

奥の鰊番屋は見学ができる。

まだ開いていないので、後で見に行こう。

海に降りてみる。

海は遠浅で、手前には海藻が漂う。

釣りはできなさそうだ。

泥岩質のような岩盤が海底を覆っている。

砂浜にかけらが落ちていたので、中を割って化石でもないかと探してみる。

時折、ポツンと黒いシミのようなものを見つけるのだが、化石らしいものは無かった。

道の駅の二階へ

そろそろ道の駅が開く時間だ。

道の駅に戻る。

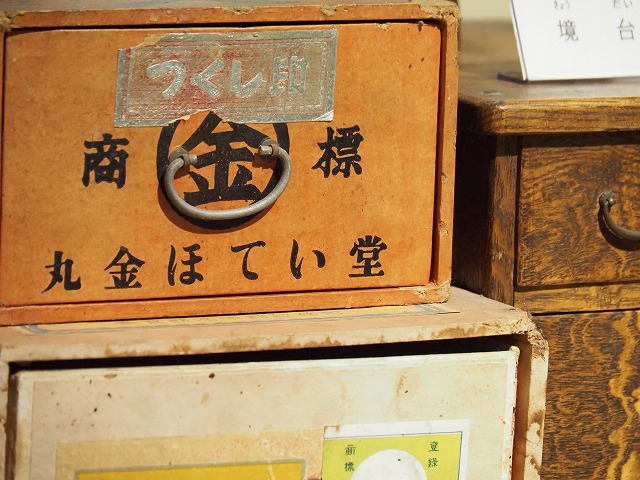

二階に展示室があるので、のぞいてみることに。

凝った展示だ。

昔の農機具などが展示されている。

道の駅の土産物屋をのぞいてみると、海産物が多かった。

魚を加工した、犬用のフレークなどを購入。

外に出ると、トラックの上に牧草が積まれていた。

一つ一つがとても大きい。

重要文化財 旧花田家番屋を見物

次は道の駅に隣接した、旧花田家番屋を見に行ってみる。

ここは、鰊番屋として使われていた建物を、小平町が買い取って解体復元したものだそう。

番屋とは、ニシンを取る漁師たちが泊まるところだ。

親方の居住区もあり、そちらも見学することができる。

ところで、ゴールデンカムイでは鰊御殿がでてきた。

鰊御殿は、ニシン漁で儲けたお金で作られた家のことであり、この番屋とは異なる。

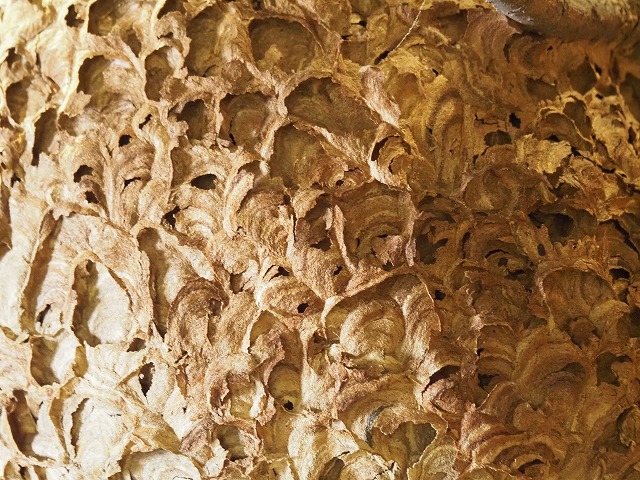

漁師たちが泊まるスペースをぐるっと取り囲むように、漁具を収納する場所がある。

囲炉裏もある大広間。

ここで漁師たちが雑魚寝していたのだろう。

親方の住まい

親方の居住区へ。

親方はいつの時代でも恐れられる存在だ。

漁業は特に、一つ間違えば命の危険にかかわる仕事だから、親方は怖い存在にならざるを得ないのだろう。

ニシン漁ではないが、漁業関係の親方の恐ろしさは、

旧花田家番屋を後にした。

苫前町の郷土資料館へ

小平の旧花田家番屋を後にし、オロロンラインをさらに北上する。

苫前町に到着。

国道232から町内に入り、郷土資料館に着いた。

入り口にはクマが立っている。

入ってみると、クマがお出迎えしてくれる。

受付はこの奥にある。

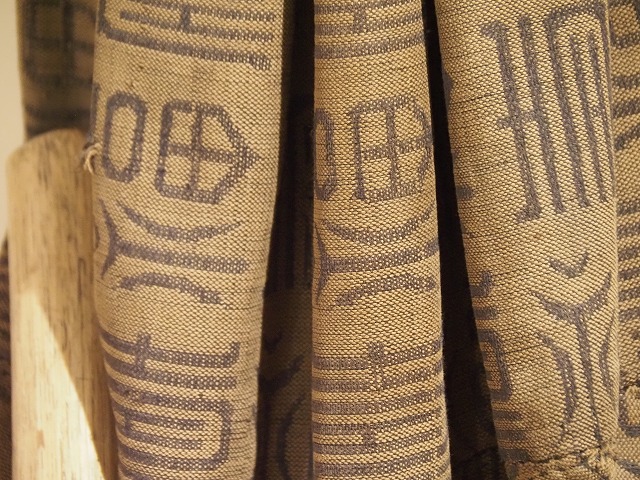

郷土資料館に入って右側には、昔に使われていた農機具や漁業具などの展示がある。

どこか懐かしい、古いワラのような匂いがする。

三毛別羆事件の展示

資料館に入って左側には、有名な三毛別羆事件の展示が。

展示によれば、事件が起こったのは1915年(大正4年)の12月だという。

12月の9日から13日にかけ、三毛別の開拓村が、何度もヒグマに襲われたのだ。

何年も前に、Wikipediaで三毛別羆事件の記事を読んだことがあるが、あまりの凄惨さに辟易したものだった。

この事件はいくつかの小説や映画にもなっている。

郷土資料館では、事件当時の様子がジオラマや図表・文章などで分かりやすく展示されている。

事件の時系列や、事件のあった農家の位置図など、詳細で分かりやすい。

惨劇のようすを物陰から見ていた、当時10歳だった人の証言の手紙なども展示されていた。

北海道の開拓は、雪と熊との闘いであっただろう。

郷土資料館の奥へ

三毛別事件の展示を見終え、資料館の奥へ進む。

昔の町長室。

外には、縄文時代の竪穴式住居などが展示されている。

後で見に行ってみよう。

展示品が非常に多く、充実している。

亀の甲。

土曜日だというのに、あまり人がいない。

この展示を独占してゆっくり見られるのは、とてもありがたいことだ。

縄文時代やアイヌ時代の展示。

イナウ。

カムイに捧げるものだ。

奥には、また三毛別羆事件の展示があった。

展示を見終わり、外に出た。

資料館を出るとき、受付の人に暖かい言葉をかけていただいた。

こういった郷土資料館は、北海道では色々な町や村で見かけた。

どこも展示品が充実しており、それでいて、観光地として大々的に宣伝されていないことがほとんどなので、観光客も多くなく、穴場だと思う。

資料館の外へ

資料館の裏手へ回る。

ここでは古代の住居などが復元されている。

アイヌのチセ。

竪穴住居。

展示を見終え、郷土資料館を後にした。