夕張市へ向けて出発

北海道にきて二日目の早朝。

今日の計画を再確認する。

昨日は時間に追われながらの観光だった。

先に進みたくなる自身の性格と、旅の生活に慣れないためだ。

仕事で時間に追われる生活をしていたのが、急に、全てを自由に、自分の意志で決められるようになってしまった。

何事もゆっくりで良いはずなのだが、何かしていなければという焦燥感にかられてしまう。

しっかり睡眠をとれたからか、気持ちに余裕が出てくる。

ガソリンとお金さえあれば、どこまでも行けるし、ずっとこの生活を続けられる。

時間をゆっくり使っても大丈夫なのだということが、少しずつ身に染みてくる。

道の駅 マオイの丘公園から、夕張に向けて出発した。

車の窓を大きく開け、車外の空気を取り入れる。

牧草の香りが車内を満たす。

小学生がバスに乗っている。

きっと一つ一つの学校が、広い学区を持っているのだろう。

道の駅夕張メロードへ

国道274号をしばらく走り続け、道の駅夕張メロードに到着。

ここは24時間空いているトイレがないので、注意が必要である。

張り紙を見ると、駅のトイレを使用するよう書いてあった。

まだ施設が開いていない。

どの道の駅も、だいたい9:00から施設が開く。

周辺を散策して時間をつぶすことに。

新夕張駅。

道の駅が開く時間になった。

お土産を購入。

夕張メロンソフト。

この旅の目的の一つは、夕張メロンを食べることだった。

どこかで食べていきたい。

夕張市について知りたい

さて、夕張市石炭博物館に向かう。

石炭博物館は、今いる道の駅から北の方角にある。

国道452号を行って県道38号へと折れ、道なりに進むと到着する。

道の途中、夕張市街を通ることになる。

今日のメインルートは、今いる道の駅から東に向かう、国道274号だ。

石炭博物館は、今日のメインルートからだいぶ外れることになる。

それでも行きたいと思ったのは、個人的に、私が夕張市にかなり興味を持っていたからだ。

小さいころから、美味しいメロンと言えば夕張メロンという観念があり、ずっと夕張でメロンを食べたいと思っていた。

また、そこに住んでいる人からしたら迷惑な話だと思うが、夕張市は財政破綻した市として有名である。

完全なる野次馬根性なのだが、市街の様子や雰囲気を見てみたいと、ずっと思っていたのだ。

石炭博物館い向けて車を進める。

途中、メロン食べ放題などの蠱惑的な文字が目に飛び込んでくる。

夕張市街の様子を目に焼き付けながら、車で通り抜けた。

あちこちに目をやりながら物思いにふけり、だが、実際に住んでみないと分からないことも多いだろうとも思う。

夕張市石炭博物館内へ

さて、石炭博物館に到着した。

北海道にきて面白いと思ったことは、街路樹や装飾樹として、針葉樹が用いられていることだ。

もちろん広葉樹が植わっていることもあるのだが、本州と比べて針葉樹を見る機会が多い。

北海道に来たのだなあと実感させられる。

館内に入る。

最初は鉄道関係の資料が多い。

夕張市と鉄道とのかかわりが、いろいろな資料で示されている。

炭鉱街として栄えていたころの、町の様子が分かる絵や写真もあった。

炭鉱労働の過酷さがうかがえる。

小学生のころに国語の教科書で見た、ポディマ・ハッタヤさんを思い出す。

炭鉱を扱った推理小説として、三津田信三さんの黒面の狐がある。

ミステリーとしてはもちろん、炭鉱で働くことの過酷さを扱った小説としても面白い。

この炭鉱博物館は、炭鉱についてはもちろん、夕張市の歴史や現状について知ることもできる。

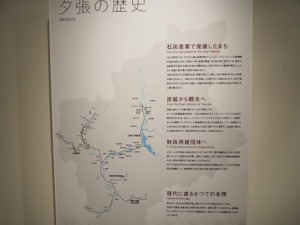

夕張の歴史

黒ダイヤと呼ばれ、市に多大な利益をもたらした石炭。

時代の移り変わりに伴い、主要エネルギー源が石炭から石油へと変わっていった。

石炭が富をもたらさなくなるとともに、市は主要産業を観光に切り替える。

それが時すでに遅く、様々な要因も絡み、財政再建団体となった。

資料から推測するに、財政悪化の大筋はそのようなところだろうか。

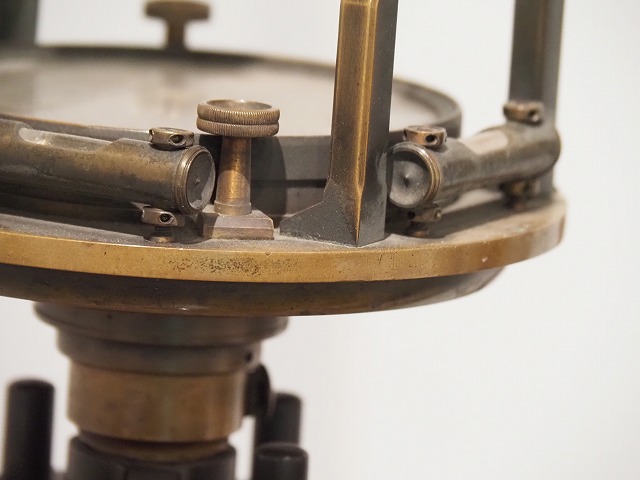

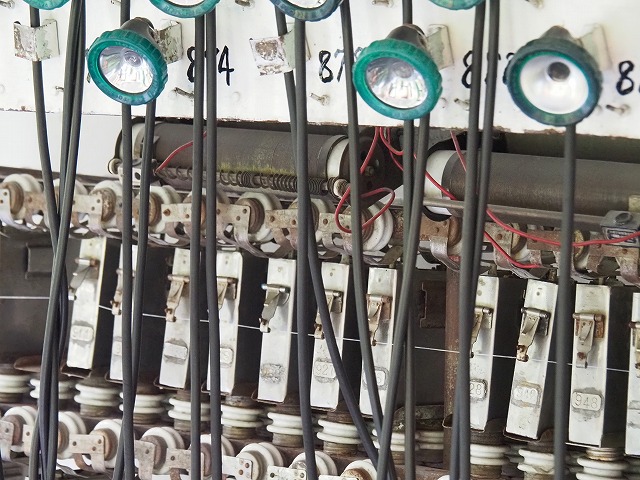

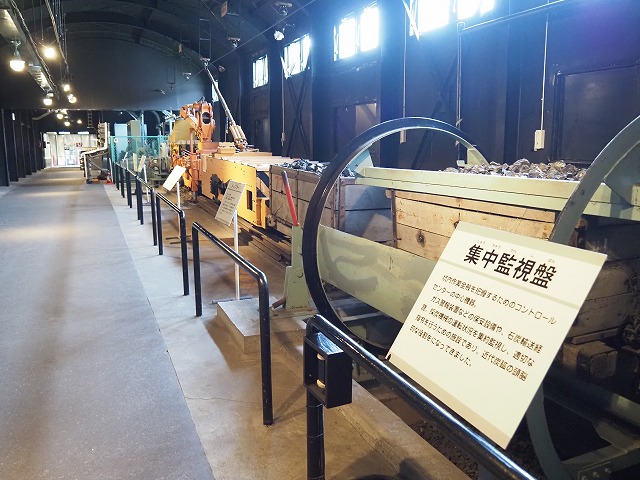

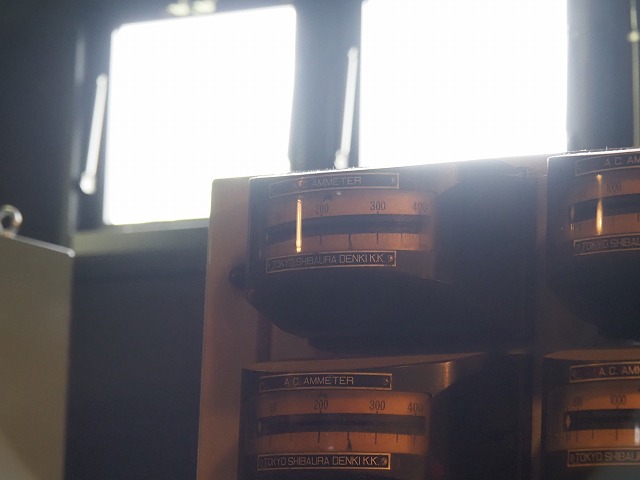

炭鉱時代に使われていた道具が展示されている。

一つ一つが古き良き時代を偲ばせる。

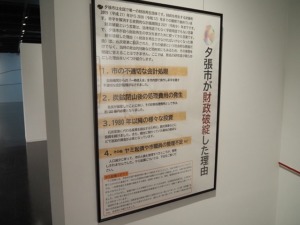

夕張市が財政破綻した理由についての展示もあった。

財政がうまくいかなくなった理由は、ただ産業政策の切り替えが遅れただけではないようだ。

様々な要因が関わっているのだそう。

地下の炭鉱の展示へ

さまざまな展示を見終え、いよいよ炭鉱に出勤する。

という体の展示を通る。

点呼を終え、エレベーターで地階へ。

順路に沿って実際の探鉱作業が分かるようになっている。

展示されているのは、実際に使われていたものだろうか。

載せている写真はほんの一部であり、ここにはかなり多くの物が展示されている。

人形の一体一体に表情が作りこまれている。

炭鉱街がにぎわっていた時の写真が展示されていた。

まるで祭りのように、多くの人が往来にひしめいている。

展示はまだまだ続く。

時間によっては、職員の方が実際に機械の実演をしてくれるそうだ。

ようやく出口だ。

十分に展示を楽しんだ。

ずっと気になっていた夕張市。

現地と石炭博物館を訪れてみて、多くのことが分かった。

もちろん、住んでみないと分からないことも多いのだろうけれど。

実際に訪れてみないと分からないことが多くある。

夕張から道の駅樹海ロード日高へ

夕張市の炭鉱博物館を出て、道の駅夕張メロードに戻る。

その道中、憧れの夕張メロンを購入した。

小さいころからずっと食べたいと思っていたのだ。

今日の昼食時に食べることにしよう。

道の駅から東に向かい、国道274号を進む(下の地図では灰色の道)。

山の中をグネグネと走る道だ。

カーブが多く、地図を見て想像していたよりも時間がかかる。

しばらく走って日高町に到着した。

夕張からここまで、かなり長く感じた。

道の駅、樹海ロード日高に到着。

残念ながら、今日は定休日で買い物ができなかった。

道の駅には、コンビニや郵便局が併設されている。

日高山脈とアポイ岳

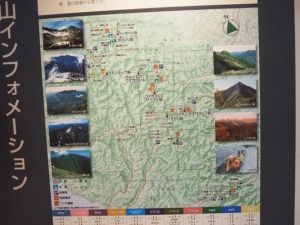

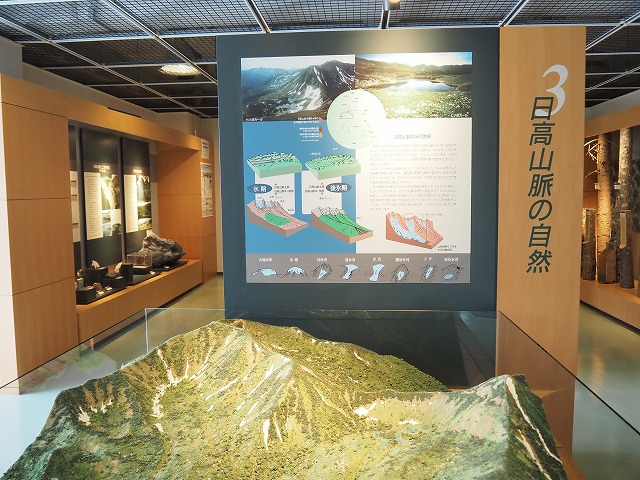

道の駅の隣に、日高山脈博物館を発見。

今回の北海道一周で、ここも是非訪れたいと思っていた。

日高山脈というのは、北海道の中心部から南部にかけ、縦に連なる山脈である。

日高山脈の南端には襟裳岬があり、山脈はそのまま、海の中に海山として続いていく。

日高山脈の南西端に、アポイ岳という山がある。

この山がほかの山と大きく違う所は、山を構成する岩石として、カンラン岩の割合が多いことだ。

カンラン岩は、地表のさらに下にある、マントルを構成する岩石である。

アポイ岳のカンラン岩を調べることで、マントルについての情報を手に入れることができる。

そのため、アポイ岳は地質学的に貴重な山なのだ。

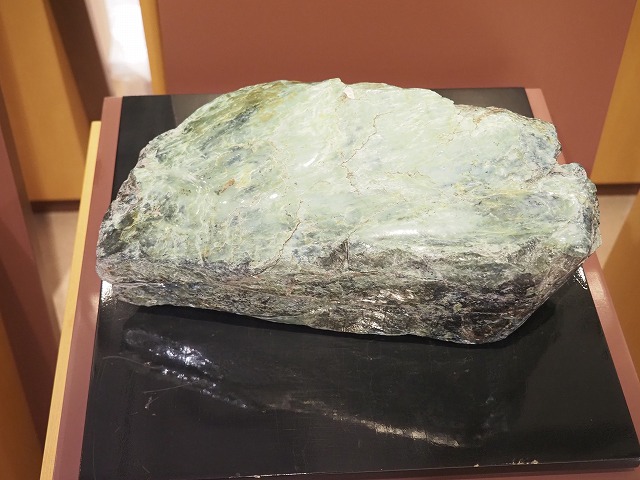

カンラン岩の主要成分はカンラン石。

カンラン石は中学の理科で習うが、一緒に習う他の岩石が白色や黒色なのに、これだけ緑色で透き通っているので覚えやすい。

上質なカンラン石は、宝石のペリドットとして知られている。

そのようなことを知っていたので、日高山脈とアポイ岳に興味があった。

アポイ岳の他にも、日高山脈の中に好きな山があり、北海道一周を計画した際、この日高山脈博物館をぜひ訪れたいと思っていたのだ。

一周の途中でアポイ岳の近くも通る予定である。

山に登ることができればと思うのだが、暑さでそこまでの気力が湧かないような気がする。

この旅の途中で、日高山脈を見渡せる展望台にも行ってみようと思う。

日高山脈博物館の中へ

さて、博物館の中に入ろう。

建物は4階建て。

入ってすぐに受付がある。

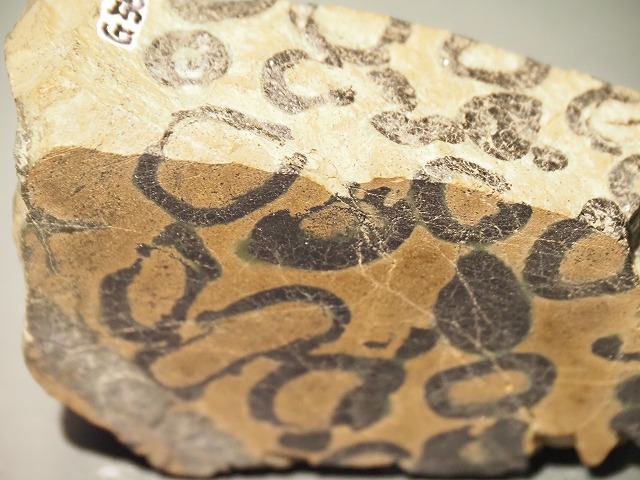

博物館内には、岩石や化石、樹木などが展示されている。

日高山脈周辺の山々。

展示されている岩の一つ一つに、詳細な説明が施されている。

この岩は蛇紋岩。

先ほど書いたカンラン岩が、地上で水と科学反応を起こすことにより、この蛇紋岩になる。

日高山脈を構成する岩が多く展示されている。

展示によれば日高町周辺は昔、海だったらしい。

どのように山脈が形成されていったのかが書いてある。

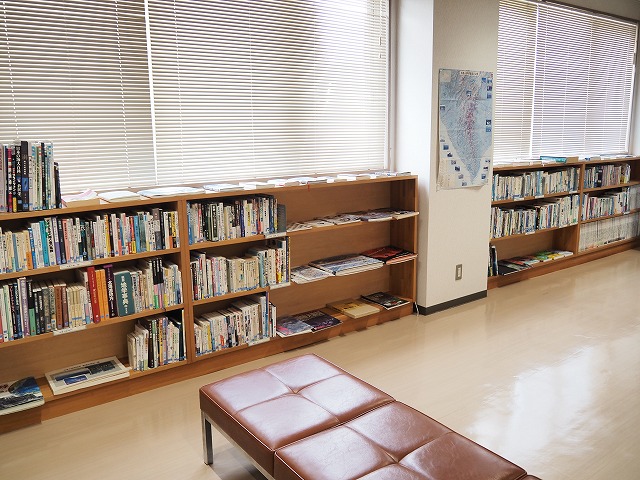

地学関係の本が大量においてある。

石の本、北海道の地質の本、化石の本、火山の本。

時間があれば、一日中ここにこもって読書をしたいものだ。

日高山脈と自然

次の階へ。

ここは日高山脈周辺の、動物や植生について展示されている。

有名なナキウサギだ。

一度目にしてみたいものだ。

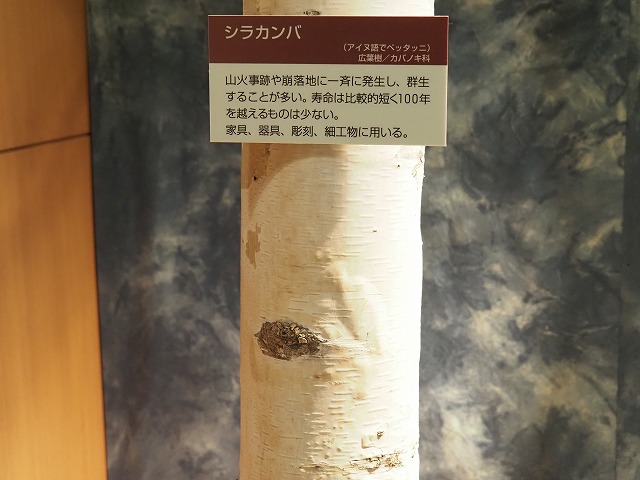

個人的にありがたかったのが、この木の展示だ。

数年前から山登りを始めたが、山で木を見ても種類が分からず、それぞれの木の名前を知りたいと思っていたのだ。

もちろん、北海道と新潟では植生も違うと思うのだが、共通している物もあるだろう。

ここの展示で勉強させてもらうことに。

シラカンバは本州では見ないが、北海道では大量に見かけた。

説明文からすると、植物の遷移でいうところの、先駆植物にあたるのだろうか。

日高山脈に自生する植物たちも、パネルで説明されていた。

これも私が住んでいる新潟とは、だいぶ様相が違う。

4階の展望スペース

一通りの展示を見終え、屋内の展望スペースへ。

ここ日高町は、周囲を山々に囲まれており風光明媚なところだ。

札幌や千歳などの西側から、帯広や釧路などの東に向かう際の、中継地点のようになっている。

ところで、ここから南西の海沿いにも日高町があり、ここと同じ行政区域となっている。

二つの日高町の間には、アイヌ文化博物館などで有名な平取町があり、北海道一周の後半で寄る予定にしている。

博物館を出た。

道の駅に隣接しているセコマで昼食を購入。

一緒に夕張メロンを食べたが、味の方は、、、

ぜひ北海道を訪れて食べてみてほしい。

道の駅 自然体感しむかっぷへ

昼食後、樹海ロード日高から占冠村に向かい、国道237号を北上する。

今日中に、占冠村→富良野→旭川と移動する予定だ。

夕張から日高に来るまでの、国道274号はかなり長く感じていた。

地図を見ると、これから先の行程は、さらに長い距離を運転しなければならないようだ。

日高から占冠へと到着。

占冠は「しむかっぷ」と読む。

北海道にきてから様々な地名を見てきたが、特に「しむかっぷ」は変わった響きを持つ地名だと思う。

北海道の地名は、アイヌ語がもとになっている物が多いのだ。

アイヌ語の音に対し、似た音を持つ漢字を当てはめ、地名としている。

時には神威(カムイ)のように、アイヌ語の元々の意味と、漢字の意味が似通っているものもある。

漢字のあてはめをする際、できるだけ音と意味の両方が似るようにしたのだろう。

道の駅の看板によれば、しむかっぷとは、

甚だ静かで平和な上流の場所

という意味だそうだ。

その名の通り、占冠村はのどかな雰囲気を漂わせていた。

道の駅にはヒグマの情報が掲示されていた。

道の駅の周囲を歩いていると、気温が表示されていた。

道理で暑いわけだ。

北海道はどこも涼しいと(勝手に)思っていたのだが、ちっとも涼しくない。

だが、日が沈むと急に気温が下がるので、車中泊はしやすい。

富良野市街へ

今日はまだ長い。

富良野へ向け、さらに国道を北上する。

夕張から日高までの国道は、周りが山に囲まれ、景色が変わり映えしなかった。

今走っている道は、進むごとに景色が変わり、走り飽きない。

木に囲まれた道を抜けると、市街地に出た。

道幅が広く、そして道の先が見えない。

これから何度も目にする、いかにも北海道らしい道だ。

市街地を抜けると道の周囲が開け、今度は左右の山々が目立つようになる。

このあたりは、西に芦別岳があり、東を大雪山系の山々に囲まれている。

周囲に目をやると、どこを見ても山や丘があり、丘の一部は農業に利用されている。

大雪山の方面は霧に包まれ、全容が見えない。

富良野市街に着いた。

駅周辺の様子。

占冠からけっこう距離があったはずだが、体感時間はあっという間だった。

ドラッグストアでトラベル用のシャンプーとボディソープを買う。

日帰り入浴施設によっては、これらが付属していないこともある。

へそ神社にお参り

駅の近くで北眞神社(へそ神社)を見つけた。

富良野は北海道の中心(へそ)にあたることから、名付けられたそうだ。

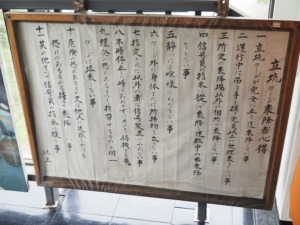

ここは分祠であり、本祠は別の場所にあるそう。

へそ絆石。

穴の両側から手を結びあうと、ご利益があるそうだ。

私は悲しいかな、一人である。

一周の成就を願い、おみくじとお守りを購入した。

おみくじの結果は、、、

中富良野と上富良野

富良野市街からさらに北へ。

次は中富良野町、そして上富良野町を通ることになる。

富良野周辺の市街地は、国道237号に沿って南から、富良野市・中富良野町・上富良野町と分かれている。

中富良野町と上富良野町は「富良野」と付くものの、富良野市ではなく空知郡に属しているという、少しややこしいことになっているようだ。

これも余談だが、私が住んでいる新潟県は、南から北に向かって、上越・中越・下越と分かれている。

東京や京都など国政の中心に近い方から、上・中・下と付けられたのだろう。

富良野とは、上・中・下が逆の位置関係になっているのだ。

中富良野ラベンダー園へ

中富良野町の中を走る。

標識がライラック色だ。

北海道では、各町の街灯や標識が凝った造形になっている。

そういったものを眺めながら、町々をめぐるのも楽しい。

ラベンダー園の標識を見つけ、行ってみることに。

やはり、まだラベンダーの時期には早いようだ。

7月ごろの開花時期には、この丘一面がラベンダー色になるのだろう。

見ごたえがありそうだ。

フラワーランドかみふらの

上富良野町を北に進み、市街地を抜ける。

今日のもう一つの目的地、フラワーランドかみふらのへ。

富良野周辺は、ラベンダーを取り入れた花畑が、観光地として点在している。

まだラベンダーの時期ではないにしても、大きな花畑を見ておきたいと思っていた。

白樺の林を抜け、フラワーランドかみふらのに到着。

街路樹として白樺が植わっているのも、北海道らしい。

駐車場から花畑内が見える。

やはりは開花時期には早いようだが、それでも見ごたえがありそうだ。

土産物屋を通り、花畑へ。

トラクターバスで場内を回ることもできるようだ。

大雪山系の山々。

そう、富良野周辺のガーデンの特徴は、小高い丘を利用した花畑づくりにある。

雄大な景色を背景に、花を楽しむことができるのだ。

東屋もあり、ガーデンを一望できる。

花が十分に咲いていないときでさえ、壮観な眺めだ。

7月はさぞかし、花と人でにぎわうのだろう。

さて、一通り見終わったので、次に行くとしよう。