一年ぶりの山登り

2024年の5月30日。

仕事を辞めてから数か月が経つ。

やっとのことでゴタゴタとした私事が片付き、時間に余裕ができた。

久しぶりに山登りでもしてみようか。

山登りは1年ぶりであり、そもそも運動自体ほとんどしていなかった。

そのリハビリに、ずっと登ろうと思っていた「粟ヶ岳」に登ってみることに。

粟ヶ岳は、五泉市・三条市・阿賀町・只見町あたりにまたがる、「川内山塊」の最高峰である。

川内山塊は険谷で知られ、沢登りをする人には有名な場所だ。

粟ヶ岳がきつい山だというのは知っていたのだが、何とかなるだろうと甘くみていた 。

1年間の不摂生でたるみ切った体には、あまりにもきつい山登りとなった、、、

加茂市の第一水源地へ

前日の遅くに、田上町にある「道の駅たがみ」に到着。

ここで仮眠をとる。

国道に隣接しているため、夜でもそこそこ車の走行音がする。

仕事や家事で忙しかったときは、些事の一つ一つが気になっていたものだった。

今はゆとりができ、うるさくて眠れなくてもまあいいか、ぐらいの心持ちでいる。

早朝まで休憩し、粟ヶ岳中央登山道の入り口となる、加茂市の第一水源地を目指す。

国道403から加茂市の中心部へ入る。

後はほぼ、道なりにまっすぐ行くだけだ。

粟ヶ岳は大きなランドマークとなっており、道路の案内標識にも、たびたび粟ヶ岳の名が出ている。

「粟ヶ岳」「美人の湯」「県民休養地」などの表示を目指していけば、目指す第一水源地に着く。

加茂川沿いの道を進む。

この辺りは温泉地のような風情がある。

山間に入っていくと、辺り一面に霧が漂っている。

前々日の夜に大雨が降った。

前日は曇りのち晴れで、山の近辺はまだ乾ききっていないのだろう。

登山道の視界は効くだろうかと心配したが、駐車場に着くころには霧が晴れていた。

第一水源地の駐車場に着いた。

平日の早朝なので、駐車場はガラガラだ。

水源地にはキャンプ場が併設されており、トイレもある。

粟ヶ岳の登山口まで

第一水源地の駐車場から、登山口までは少し歩く。

林道を行く。

突き当りを左へ。

右手にある祠で、登山の無事を願った。

ここが第二水源地だ。

堤を渡っていく。

結構落差があり、怖い。

登山届を出すボックスが。

ここが登山口だ。

この時点で朝の5時。

1合目から3合目まで(最初からの急登)

1合目の標識が。

M4,650というのはおそらく、頂上まで4,650m歩くということなのだろう。

H3.00というのは、頂上まで後3時間ということだろう。

色々なところで言及されているが、このコースタイムはかなり厳しいものだ。

粟ヶ岳は最初からのぼりが続く。

粟ヶ岳は、前に登った風倉山と似ているところがある。

堰堤を通って登山口にたどり着くことや、最初から急登が続くこと、「〇合目」の標識が点置されていることも同じだ。

ただ、山頂までのきつさは大きく違う。

風倉山では、標識から次の標識まで、だいたい15分ぐらいでたどり着くことができた。

今回の粟ヶ岳では、標識間の移動に30分近くかかってしまった。

つまり、山頂までにかかった時間は、30分×9=4時間半。

休憩も長くとったので、結局、5時間近くかかった。

新潟100名山+10という本に、この中央登山道の情報が書かれている。

曰く、頂上まで4時間が目安とのこと。

ひどい体力不足を痛感した。

さて、登山道を進んでいく。

粟ヶ岳の特徴のひとつは、最初からのぼりが続くため、2合目までにけっこう標高を稼げることだ。

まだ2合目の手前なのだが、かなりの高さに来た気がする。

ようやく2合目。

2合目をこえた後は、すこし平坦な道が続く。

湿気が多いためか、ひどく汗をかく。

すぐに登りが始まる。

そのうちロープが。

そしてハシゴが。

ハシゴはがっちり固定されている。

ここまでで結構きつい。

分岐に出た。

やっと見えた、、、3合目のベンチ、、、

現時点で6時。

3合目のはずなのに、すごく辛い。

ここをゴールにしたい。

長く休憩を入れた。

3合目から5合目まで(坂道の連続)

3合目からものぼりは続く。

ブナ林だ。

白い木肌のブナを見ると、清浄さを感じる。

のだが、いかんせん登りが辛すぎる、、、

エネルギーが切れないよう、駐車場でパンを喉に押し込んできたのが悪かったのか、胃がもたれる。

なんだかんだ、標高600mまで来た。

まだ600mか、という感じだ。

途中、粘土質の道もあってすべりやすい。

4合目。

ネマガリタケが散らばっている。

動物が食べた跡だろうか。

たぶんサルだろう、クマでないと良いのだが。

汗をかきながら登り続ける。

山を歩くことにより、1年分の不養生によって体に溜まった、さまざまな悪いものが、どんどん排出されていっている感じがする。

入れ替わりに、山中の気が体をめぐり、体内が清浄になっていく気もする。

気づけば胃もたれもなくなり、体が軽くなっている。

ようやく、体が山登りに順応し始めてきたらしい。

またベンチがある。

ここでもありがたく大休止させてもらう。

ベンチ周辺は開けており、眺めが良い。

山頂方面を向く。

粟ヶ岳の山頂は、左にあるピークではなく、その右奥にある。

まずは左のピークに登り、そこから右手のピークへ渡り行くことになる。

この時点で7時。

大休止を終え、先に進む。

ここから少し下る。

道端に花が添えられていた。

誰かがここで事故にでも会ったのだろうか。

手を合わせて先へ進む。

やっと5合目だ。

5合目から6合目まで(ハシゴとロープの連続)

坂の連続。

一心不乱に歩き続ける。

粟ヶ岳を登り始めてから、色々な考えが頭の中を巡っていた。

仕事を辞めて暇な時間が多くなると、昔の嫌な記憶が次々と浮かんでくる。

1合目から4合目ぐらいまでは、次々と嫌な記憶が浮かび続けていた。

4合目を越えたあたりから、余裕がなくなってきたためか、それとも頭の引き出しに中身が無くなってきたためか、妄念が浮かばなくなってきた。

これは座禅をしているときの状態に似ている。

座っていると様々な想念が浮かんでくるのだが、これを一つ一つ切り捨てながら座り続ける。

次第に念が浮かばなくなり、暗く落ち着いた感覚の中で、自分と周囲の境が無くなってくるような感じがしてくるのだ。

3段梯子。

後方を見渡すと、かなたに水源地が見える。

あんなに遠くからここまで登ってきたのだ。

またハシゴが見えた。

今度はロープ。

低木が増え、視界が開けてきた。

遠くに見えるのは角田山と弥彦山だ。

ここがおそらく、粟庭の鎖場。

6合目の、粟庭の頭に着いた、、、

ここまでかなりきつかった。

現時点で8時。

登り始めてから3時間が経過している。

6合目から粟ヶ岳ヒュッテまで

かなり辛かったので、荷物を降ろして長い休憩を取った。

ここは眺めがよい。

カッコウやウグイスの鳴き声が聞こえる。

鳥になってひとっ飛びで山頂まで行きたいものだ。

さてここから、、、

見るからにきつい登りがはじまる。

正面のピークは山頂ではない。

ここを越えると山小屋があり、さらに次のピークから、もう一つ小さいピークを越えると山頂のはずなのだ。

まだまだ先は長い。

この辺りは崩れている箇所が多く、注意が必要。

水場を発見。

右の小道へ行くと水場があり、左は山頂までの進路だ。

水はあるので左へ行く。

雨水を逃がすための樋だ。

新発田の焼峰山にも樋があったことを思い出す。

一つ一つの資材が結構な重さだろうに、ここまで運んで設置してくれた方に感謝の念が堪えない。

ベンチにしても、ハシゴにしてもそうだ。

登りが辛い。

何かが見えてきた。

やっと粟ヶ岳ヒュッテに着いた。

ここにもベンチがあり、また大休止を取る。

粟ヶ岳ヒュッテから8合目まで

やっとのことで粟ヶ岳ヒュッテに到着し、外のベンチでしばらく休んだ。

ヒュッテ内を見学する。

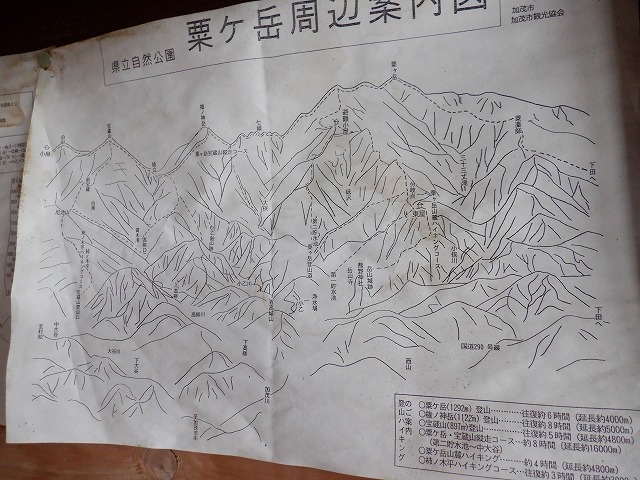

粟ヶ岳の賛歌や絵画、地図などがかかっていた。

今は避難小屋と書かれた地点。

このヒュッテにしても、ここまで資材を運んで建設してくれた人たちがいるのだろうと思うと、感謝だけでなくその苦労も大いに偲ばれる。

大した荷物もないのに、ここまで来るのにヒイヒイ言っている自分の情けなさよ。

十分休みが取れた。

粟ヶ岳ヒュッテを後にする。

現時点で9時前。

まずは正面の北峰を目指す。

まだまだ時間がかかりそうだ。

十分に高度が上がり、景色が壮大になってきた。

水の流れる音が聞こえる。

奥に滝が見える。

ようやく8合目、、、

8合目から山頂まで(最後まできつい登り)

8合目を出発する。

分岐に出る。

左側の道は、権ノ神岳への縦走コースだ。

かなり急な下りになっている。

山頂を目指し、右に進路を取る。

北峰を越え、ようやく山頂まで手の届きそうな距離まで来た。

山頂は手前のピークではなく、その奥にある。

北峰に登り出たところで、川内山塊の方面を見渡せるようになった。

冒頭に書いたが、川内山塊は険谷として知られている。

連なる山々と、その谷間の深さよ。

9合目に到着。

一歩一歩がとてもきつい。

少しづつ足を前に踏み出し、何とか進んでいく。

あれが山頂だ、、、

ハエなどの虫がとても多い。

白く小さな虫もたくさん舞っている。

まだ雪が残っている。

あともうひと頑張り、、、

ここを登れば、、、

山頂に到着、、、!!

足がガタガタしている。

とてつもない達成感。

粟ヶ岳の山頂にたたずむ

山頂に到着したのが10時過ぎ。

麓からここまで、5時間と少しかかったことになる。

かなり時間がかかってしまったが、1年間の不摂生を続けた体ゆえ、登りきれただけでも良しとしよう。

山頂からの景色を堪能する前に、まずは昼めしとコーヒーが欲しい。

フェムトストーブで湯を沸かす。

山頂もハエと白い羽虫だらけだ。

ニュースになっていた、札幌の雪虫を思い出した。

大雨の後に気温が上がったためか、虫が大量発生している。

インスタントコーヒーと尾西のアルファ米を食べ終え、山頂を散策する。

登ってきた方向。

登山口方面。

手前の小さい水たまりが水源地だ。

あそこから登ってきたのだと思うと、感慨深い。

奥には弥彦山と角田山も見える。

山座同定盤を見ながら、周囲の山々を見渡す。

いまいち自信がないのだが、守門岳や浅草岳の方面。

左側にうっすらと見えるのが矢筈岳だろうか。

川内山塊の最奥部、限られた季節にしかたどり着けない山である。

手前にあるとがった山が、おそらく堂ノ窪山。

川内の山並み。

特徴的なスラブ帯。

また登山口方向を見下ろす。

水源地を拡大。

あんな所から登ってきたのだ。

山登りの良さの一つは、自信や自己肯定感が付くことにあると思う。

山頂から、ここまでに通ってきた道を見ると、こんなに高く、遠いところまで歩いてきたのだと実感する。

行程が辛いほど、まだまだ自分自身の可能性は捨てたものではないと思わせてくれる。

虫の大群が、雪が舞うように見えている。

山頂からの景色を堪能した。

これから辛い下りが待っている。

さあ、下山しよう。

粟ヶ岳から下山

下り始めたのが11時。

急登や崩れている箇所が所々にあるので、下りも時間がかかりそうだ。

ハシゴ場を越える。

このハシゴも、ここまで担いできた人がいるのだと思うと、本当にすごいことだ。

少しの荷物でへばっている私などには、とてもまねできない。

登りと下りでは見える景色が違う。

5合目ぐらいまでは足場の悪い場所が多く、気が抜けない。

たぶんニホントカゲ。

日が昇ってから、トカゲ類をよく見るようになった。

水源地まではまだ遠い、、、

やっとベンチまで来た。

ザックを降ろして大休止を取る。

あともう少し、、、

ようやく水源地が見えた、、、

風倉山を下りた時も、水源地が見えてゴールを実感したものだった。

第二水源地から第一水源地までの、林道が結構長い。

道が固いので、足に負担がかかる。

第一水源地手前の橋に、サルが二匹いた。

近づくと草むらに身を隠し、こちらの様子をうかがっていた。

駐車場に到着。

いやあ大変だった。

ペットボトルを5本持って行ったのだが、全て消費してしまった。

水分を取りすぎなのかもしれない。

加茂七谷温泉 美人の湯へ

山を登った後は、疲れ切っているのですぐに帰りたくなる。

だが、今回は汗と泥にまみれているので、どうしてもひと風呂浴びてから帰りたい。

水源地に来る前にあった、美人の湯に行くことに。

館内は広く静謐で、売店もあり食事もとれるようだ。

装飾も凝っている。

湯は茶褐色ですべすべとしていた。

露天風呂から、先ほどまで登っていた粟ヶ岳が見える。

粟ヶ岳を見ながら感慨にふけり、風呂から上がっては一涼みし、また入ることを繰り返す。

居心地の良い館内でしばらく休憩したのち、帰途に就いた。