このページでは、魚群探知機の画面の見方について説明していきます。

ガーミンストライカー4の画面について説明しますが、どの魚探も大体同じように使うことができると思います。

水深の見方や、海底地形と魚の反応について説明し、海中の様子と魚探画面の対応についても説明します。

水深と海底の様子

では、魚探の画面の見方についてですが、まずは分かりやすい水深と海底地形から説明していきます。

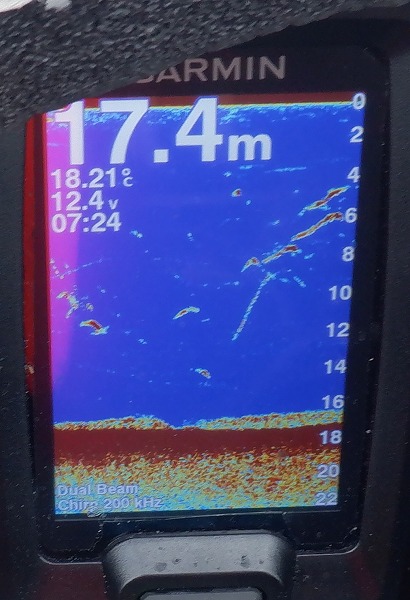

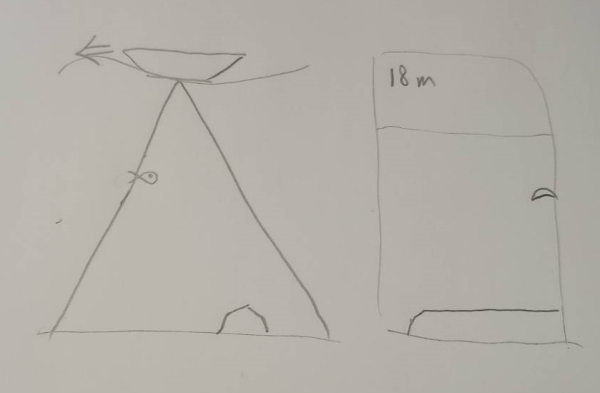

画面左上に大きく出ている、「18.2m」という数字は、現在カヤックが浮かんでいる付近の水深を表しています。

画面右の「0」,「5」,「10」,「15」という数字は、各地点での水深を表しています。

ちなみに、先程の画像では、水深15m前後に小さな点がたくさん描かれていました。

この点の集まりは、小魚の群れを表してると思われます。

画面の一番下にある、茶色く平らなゾーンは海底です。

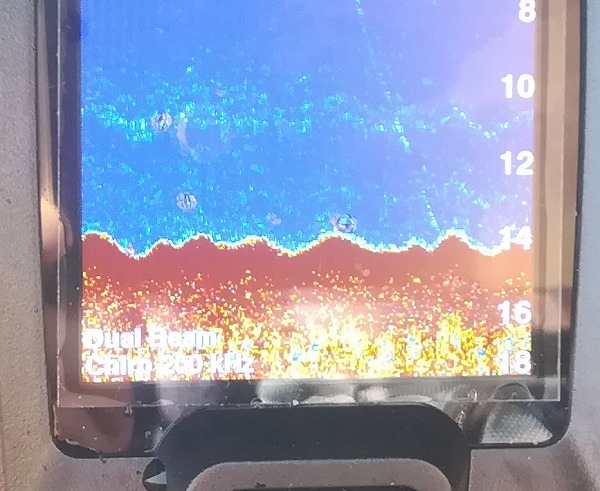

下の画像では、海底が波打っていますが、実際に海底が波打っているわけではありません。

カヤックが波で揺れていると、上の画像のように海底が波打って表示されます。

岩礁などがあると、急な変化が出るのですぐに分かります。

注意点として、この岩礁は、実際にこういった形をしているわけではありません。

岩礁の上をゆっくり通れば、それだけ反応は横長になりますし、素早く通れば急峻な形になります。

このあたりのことは、また後で詳しく解説します。

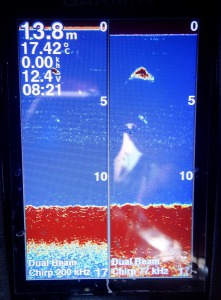

大きい魚のブーメラン反応

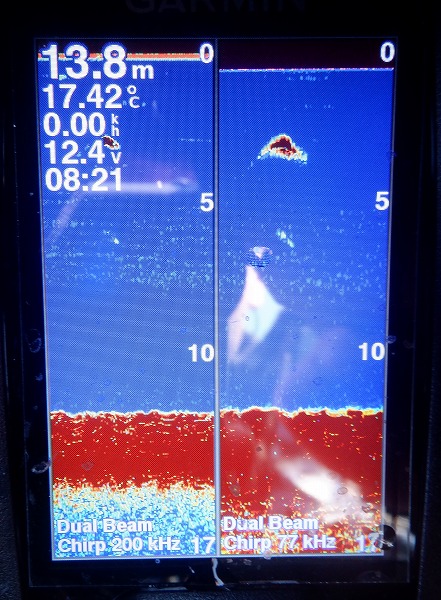

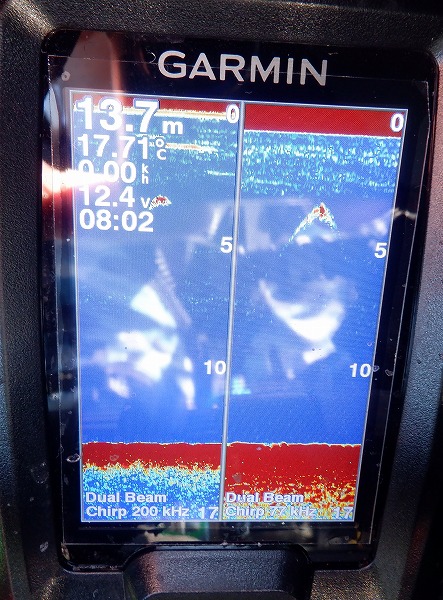

単体の大きな魚がカヤックの下を通ると、ブーメラン反応という反応が表れます。

これは文字通り、上の画像のように、ブーメランに似た形の反応が現れることから付けられた名前です。

以前、一匹のイナダがずっとカヤックにつきまとってきたことがありました。

そのイナダがカヤックの近くを通ったとき、魚探の画面を何度も撮影しました。

魚の通る場所や、カヤックとの距離によって形に違いは出ますが、ブーメランのような反応が表れています。

小魚の反応

小さい魚の場合は、より小さい線や点で反応が表示されます。

上の画像で、V字型や逆V字型の軌跡はメタルジグの軌跡です。

V字型の線の他に、何本ものウネウネした線が、メタルジグの軌跡に沿って付いてきているのが分かります。

これはジグを追ってきた魚の反応だと思います。

このときは、魚が積極的にジグを追ってきていたようなのですが、結局一匹もヒットしませんでした。

ジグが大きすぎたのか、魚がジグを見切ってしまっていたのか、理由はわかりません。

こういった反応は、秋の魚が小さいシーズンによく見かけます。

この反応の時は、小さいワカシやマダイが釣れました。

また別の反応を見てみましょう。

下の画像では、8mや15mの水深に、薄く点が集まったような反応が見られます。

下の画像でも同じ様な反応が見えます。

こういった反応が出ると、カヤックを漕ぎ進めても、しばらく同じように小さな点が出続けます。

これは、小魚が、底付近で絨毯のように群れている状態だと思っています。

私の経験上、このような反応は大チャンスで、大きい魚のブーメラン反応が映っていなくても、大物が釣れる可能性が高いです。

ルアーを落とすと、フィッシュイーターが釣れることがよくあります。

魚探を見るポイント1:左が過去で右が現在

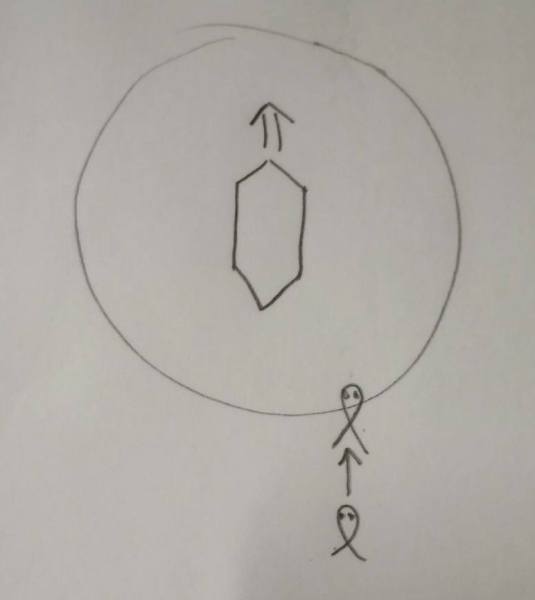

では次に、絵で魚探の仕組みと画面の見方を説明していきます。

絵は、あくまで分かりやすくするための概念図です。

絵心がないため、下手な絵であることを事前に断っておきます。

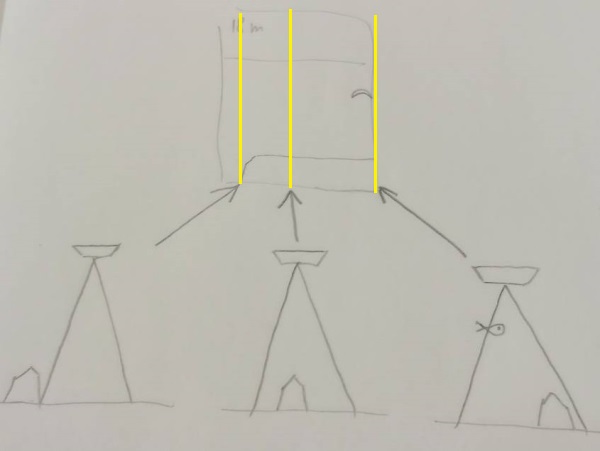

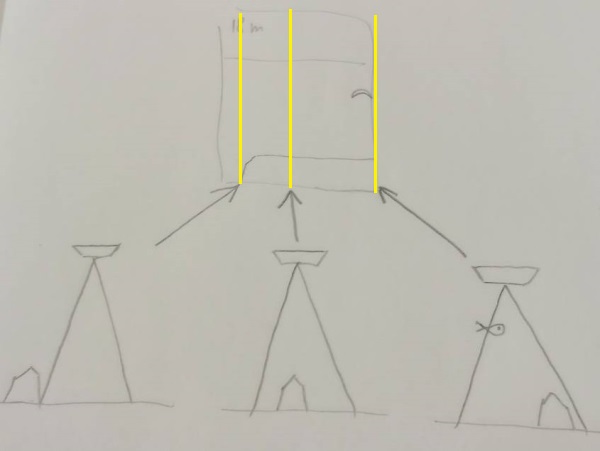

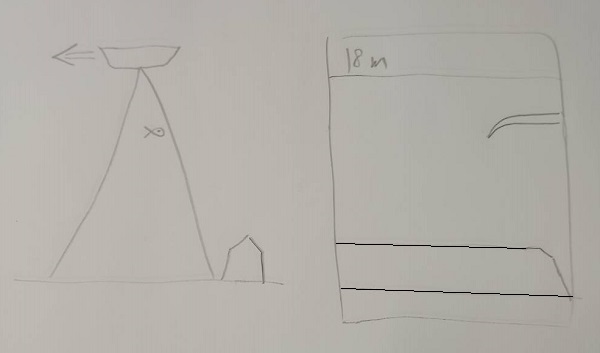

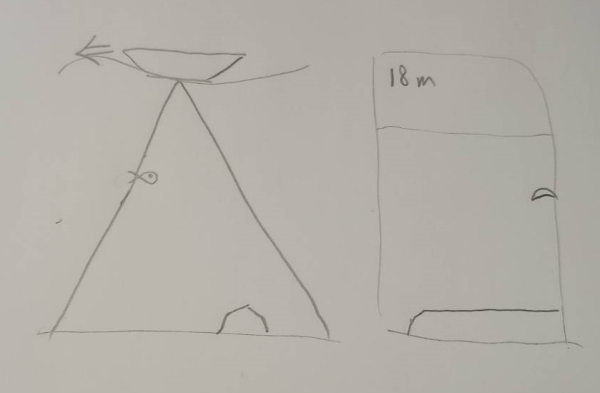

下の絵で、絵の左側に描かれているのは、カヤックとその真下の海中の様子です。

絵の右側は、そのとき表示されているであろう魚探の画面を表しています。

カヤックの下に円錐が描かれていますが、これは魚探の振動子が出す音波を表しています。

振動子から出た音波が物体に当たり、跳ね返ってきた音波を検知することで、どのくらいの深さに、どんな物体があるのかを見ることができます。

さて、魚群探知機の画面を見る上で大切なことは、画面の横軸が、位置ではなく時間経過を表しているということです。

画面の右端が一番最近の出来事を、画面の左にいくほど過去の出来事を表しています。

先ほどの絵に戻りましょう。

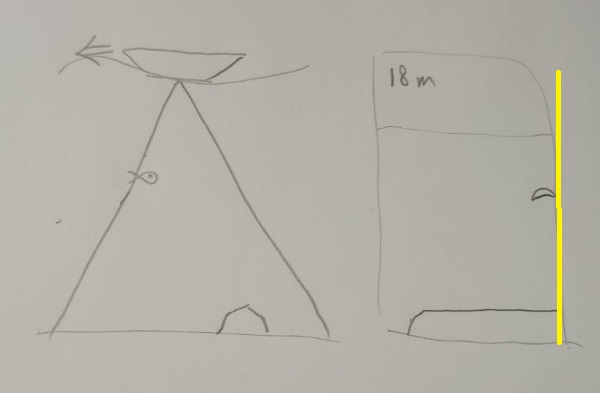

画面中、右端の黄色い線の場所が、海中の最新の状態を表しています。

カヤックが進行し、音波が魚に当たったため、画面右端に魚の反応が表れました。

また、海底の音波範囲中には岩があり、魚探にもそれが表示されています。

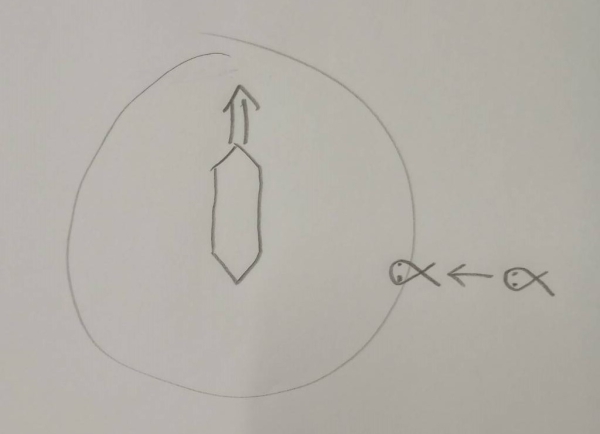

過去に遡り、音波が岩に当たり始めたころから見てみましょう。

画像の下に、3つの図が描いてありますが、どれもカヤックは左に進行しています。

3つの図のうち、左の方が過去のカヤックとその下の海中の様子を、右の方が現在のカヤックと海中の様子を表しています。

左下の絵では、振動子からの音波が岩に当たり始めました。

このタイミングで、魚探の画面に岩が表示され始めています。

それから、カヤックが左に進行していくと(真ん中の図)、音波の範囲中にはずっと岩があるので、魚探には岩の反応が出続けています。

右下の絵は、現在の状態だと書きました。

そのため、魚探画面の一番右端に様子が表示されています。

ここからさらに時間が進み、音波の範囲から岩が抜け出すと、下の画像のようになります。

岩が音波の範囲から出たため、魚探画面の右端で、岩が途切れています。

魚は、音波の範囲にずっと居続けているので、細長い線で表示され続けています。

魚群探知機の画面を使った説明

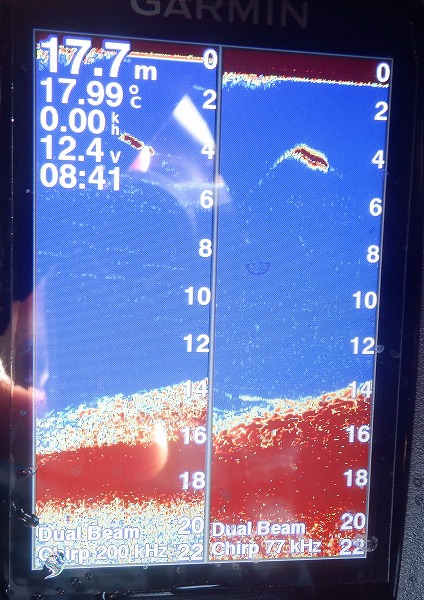

では次に、実際に魚探の画面を見ながら、海中がどうなっているか考えてみましょう。

先程説明したとおり、画面の左に行くほど過去の出来事を表していて、画面の右にいくほど直近の出来事を表しています。

画面の下に、赤っぽい点が大量に帯のように映っています。これは、おそらく小魚の群れを表しています。

左の方が5mほどの厚さで、右側は4mほどの厚さになっています。

ということは、少し前にカヤックの下にいた群れは、5mぐらいの厚さだったのに、今カヤックの下にいる群れは、4mぐらいの厚さになっているということです。

帯の右端を見ると、群れの下の方は点がまばらになっています。

現在カヤックの下にいる群れは、上の方に魚が多く、下の方は魚が少ないということです。

魚探を見るポイント2:画面はカヤック下の広い範囲を表す

次に、画面を見る時の二つ目のポイントは、画面に映っている反応が、カヤックの下の、ある程度広い範囲で起きている出来事を表しているということです。

また先程の画像ですが、この群れがカヤックに対して、前後左右どの位置にいるのかということは、この画像からでは判断できません。

前に絵で描いたように、魚探は、カヤックの下の広い範囲に音波を飛ばし、返ってきた音波を元に、カヤックの下の状況を表します。

先程の群れは、カヤックの真下にいる可能性もありますし、カヤックから見て右斜め前や左斜め後ろなどにいる可能性もあります。

カヤックの前後左右一帯に散らばって、海底が小魚の絨毯のようになっている可能性もあります。

反応物の位置の見当を付けられるのは、カヤックを漕いでいて、いきなり反応が現れた場合ぐらいでしょうか。

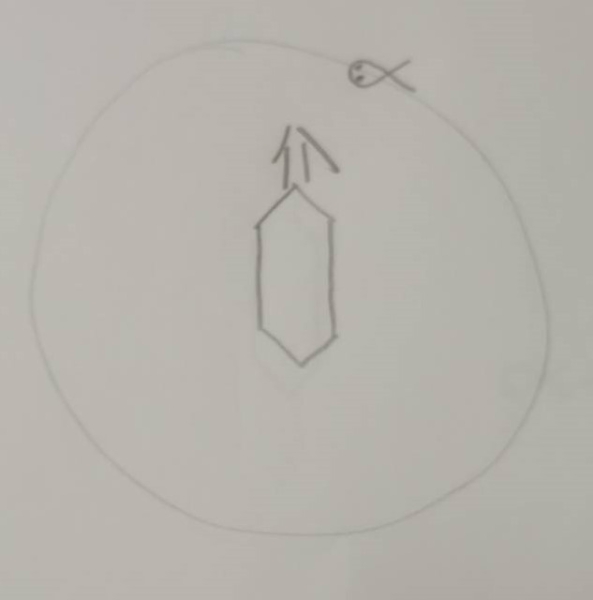

下の図は、カヤックを真上から見た図です。

カヤックが進行していて反応が出てきた場合、その反応物は、カヤックの前方で音波の範囲に入った可能性が高いでしょう。

しかし、これも確実ではありません。

カヤックよりも早い魚が、後ろからカヤックを追い越していったという可能性もあります。

進んでいるカヤックの横から魚が泳いできて、音波に当たった可能性も無いとは言えません。

いずれにしても、反応が写った時点で、カヤックはさらに進んでいるので、反応物からは離れてしまっています。

魚群探知機の周波数分割について

ここまで、音波の範囲について書いてきました。

最後に、ガーミンストライカー4では、画面の周波数分割という機能があります。

この機能を使うと、魚探の画面が二分割され、

・左の画面:より詳細に反応物を探れる代わりに、音波の届く範囲が狭くなる。

・右の画面:物の形は大雑把になるが、より広い範囲を探れる。

という、二つの種類の音波で海中を探れるようになります。

魚群探知機は、当ページに書いた、通常の画面の見方が分かれば問題なく使うことができます。

ですが、周波数分割について知っていると便利なこともあるので、次のページで詳しく書くことにします。

以前、イナダがカヤックに付き纏ってきたので、その時の魚探の周波数分割画面を、何度も撮影しました。

その画像を使いながら、周波数分割について説明します。