ダルバール広場でガイドに絡まれる

ダルバール広場を一通り見終えた。

シヴァ寺院の辺りに戻り、周りの人たちと同じように座ってのんびりする。

シヴァ寺院の段差の所で、ダンスか何かのイベントをやっており、ここには大勢の見物客がいた。

座ってボーっとしていると、以前にこの辺りで声をかけてきた男が、また声をかけてきた。

男は日本語で話しかけてくる。

どうせガイドだろうけれど、暇だったので暇つぶしの相手をしてもらうことにした。

男は私の隣に腰掛け、色々としゃべっている。

世間話から始まり、少し話をしていると、やっぱり「ガイドを受けないか」と勧誘してきた。

私は「ガイドはいらん」と言いつつ、テキトウに相槌を打ちながら話を聞いている。

彼が何だかんだとしゃべっているのを聞いていると、彼ら(ガイドたち)は、話をするのが好きなのだろうと思えてきた。

もちろん、第一の目的はお金儲けなのだろうけれど、それとは別に、しゃべりたくて仕方がないのだろう。

この男だけでなく、先ほど広場のチケットカウンターにいた男も、ブッダガヤで会ってきたガイドたちも、とにかくしゃべってばかりだった。

かく言う私も営業職だったので、口で勝負する仕事をしていたという点では、彼らと同じである。

私は、どちらかと言えば訥々と話すタイプだが、商品の説明をするときや、自分の得意な局面が来たときなどは、まくしたてるようにベラベラとしゃべっていたものだった。

同じような仕事をしていたからこそ、彼がしゃべりたくなる気持ちも分かるし、これからどのように追い込まれるかも、何となく分かっていた。

思えば、このガイドの男に暇つぶしに付き合ってもらおうと思った時点で、私の負けだったのだ。

ガイドに丸め込まれる

男はしばらく、私がガイドを受けた方が良い理由を話し続けていた。

曰く、

「ただ歩き回るだけでは見て終わりになってしまうが、一度説明を受けておけば一生ものである」

「この辺りのガイドはトウキョウオオサカナゴヤと話しかけてくるが、日本語でしゃべれるのはそれだけで、説明自体は英語になってしまう。私なら日本語でガイドができる」

「一度説明を聞いておけば、将来職業を変えたくなったときに役立つ。日本人の観光客をネパールに連れて来てガイドをすることができる」

そんなことをひたすらしゃべっていた。

これらの話は、私にはなんの興味もなかったのだが、この押しの強さが営業の参考になるので、相槌を打ちながら聞いていた。

それに、この男の押しの強さに根負けし始めていた。

私は興味本位で、「ではガイド料はいくらなんだ」と聞いてみると、かなり高い値段を言われた。

「それは高い」と言うと、ならいくらならいいんだ?と聞かれる。

ここで値段を言ってしまうと、完全にこちらの負けなので、黙っていると、またいくらなら良いんだと聞いてくる。

そんなやり取りを続けていると、男がどんどん値段を下げてきた。

私がかなり安い値段を言うと、男が「それは安すぎる」と言い、また安い値段を言ってきた。

この時点で、つまりこちらが値段を言ってしまった時点で、こちらの負けである。

相手の土俵に乗ってしまったわけなので、ガイドを受けるのはほぼ決定。

後は値段がいくらになるかの話でしかない。

だが、今回の交渉は私の方が有利である。

何せ私はガイドを受けることにあまり興味が無いのだ。

面白半分で交渉を続け、最終的に、男が最初に言った値段の1/4以下で決着が付いた。

ただし通常よりショートタイムということになったが。

まあだいぶ値切ったのだが、それでも向こうはボロ儲けである。

何せ向こうは原価がタダ、つまりガイドをしてしゃべるだけなので、元手がかからないからだ。

私が払ったお金が丸々懐に入ることになる。

そう考えると、ガイドというのは良い商売のような気もする。

一度勉強しさえすれば、その知識で一生食っていける。

日本でこういう形態のガイドをするのは、諸々の理由から無理そうだけれど。

もう一つの見どころ・ダルバール広場の王宮博物館へ

さて、話がまとまったのでガイドに付いて行く。

まずは、前のページに載せたシヴァ寺院付近について説明してもらい、色々と興味深い話を聞くことができた。

ただ、説明された内容を書いてしまうと、彼の飯の種を奪うことになるので、彼から聞いたことは書かないでおく。

次はダルバール広場の入り口近くにある、旧王宮の博物館へ。

博物館の入口には柵がしてある。

ここはどうやって入るのか分からず、二の足を踏んでいたのだが、ガイドが入口まで案内してくれた。

こういうとき、ガイドがいると心強い。

下の画像で、白い建物の前に小さい茶色のカウンターが見えている。

そのあたりから、柵の向こう側に入れるようになっている。

あのカウンターはたぶん、博物館のチケットを売るカウンターなのだと思う。

ガイドに連れられて行ったときは、あのカウンターはスルーした。

ダルバール広場のチケットを買った場合、広場のチケットに博物館のチケットがくっついているので、カウンターに寄る必要はないのだと思われる。

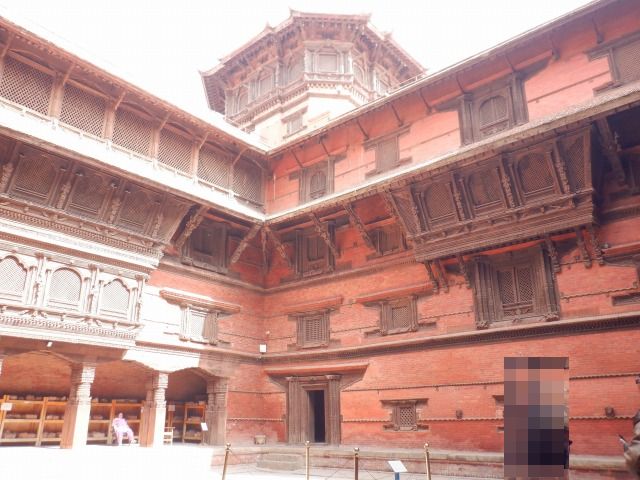

柵の内側に入り、王宮博物館の茶色い建物へ。

入ってすぐの所に、またカウンターがあるので、そこで広場のチケットか博物館のチケットを見せれば入場できる。

ガイドと一緒に旧王宮の博物館内を散策

ガイドと一緒に旧王宮の中へ。

旧王宮「Basantapur Durbar(バサンタプル・ダルバール)」は、1770年に建てられたものである。

ダルバール広場は、この9階建ての広大な旧王宮を中心に広がっている。

バサンタプル・ダルバールの隣には白い西洋建築がある。

これは「Gaddi Baithak(ガッディバイタック)」という名だそうだが、1908年に王宮の一部として建てられたものである。

建物も素晴らしいが、柱もすごい。

これらは全て手彫りだそうである。

王宮内には様々な展示があり、ガイドから説明を受けながら見て回った。

写真撮影不可の所もあったので、写真は撮っていない。

展示は非常に多いので、ゆっくり見て回ると時間がかかりそうだ。

王宮のさらに奥へ。

良い感じの中庭。

ここの柱もやっぱり手彫りだそうだ。

一か所でも手元が狂ったら、全て台無しになってしまう。

作るときはものすごいプレッシャーがかかりそうだ。

入口広場で見た、白い西洋建築の内部へ。

外側もそうだったが、内部も西洋の宮殿のようだ。

一通り博物館を見終え、外に出た。

ダルバール広場で仏教についての説明を受ける

博物館から出て、クマリの館の近くにある、中庭のような場所へ入った。

ここには、一人でダルバール広場を歩き回った時に少しだけ入っていた。

観光客も地元の人もおらず、静かで落ち着く場所だ。

ガイドと一緒に、ここにある仏塔やマンダラを見ながら、仏教についての説明を受けた。

まあ仏教の説明というよりは、ネパールの人たちの仏教感の説明と言った方が近い。

ネパールの人たちの仏教感は、日本人の仏教感とまた違う。

ガイドは説明をしながら、「ヒンドゥーは宗教、では仏教は...」と間を置いた。

私にはその答えが分かっていたので、「哲学」と答えると、ガイドはその通りというふうに頷いていた。

このやり取りに、ネパール人の仏教感が表れている気がする。

インド人やネパール人と仏教との関わりについて、このページの最後に、余談として書いておこうと思う。

ガイドとの別れ

中庭で説明を受けた後、今度はクマリの館の説明をしてもらった。

クマリの館やクマリ様については、前のページに書いていたので、ここでは書かない。

館前には、またポストカード売りたちがいたが、ガイドが口利きをしてくれてポストカードを安く買うことができた。

こういうときにガイドの存在はありがたい。

クマリの館の後は、狭い路地に連れて行かれた。

路地の所にはタンカ(仏画)の店があり、ガイドが、「ここで店員がタンカについて詳しく説明してくれる」と言ってきた。

この時点で嫌な予感がしていた。

店員から、一通りマンダラなどについて説明してもらうと、やっぱり「タンカはいらないか」という話になった。

ここでタンカを買うと、ガイドにもいくらかの紹介料が入る契約になっているのだろう。

ガイドもタンカを買うよう勧めてくる。

断り辛い雰囲気だったが、荷物を増やすのは嫌だったし、タンカに興味はないので、断って店を出た。

これにてガイドは終了。

このガイドは結構説明が上手く、興味深い話も聞けたので、ちょっとだけガイド料を上乗せしようと思っていた。

だが、最後の最後で土産物屋に連れて行かれ、面倒なことになったので、やっぱり事前に決めていた料金だけ払うことにした。

料金を払ってガイドと別れ、チケットカウンターのある入口広場へ戻った。

余談1:仏教とヒンドゥー教との関わり

ページの最後に、余談として、仏教やヒンドゥー教について少し書いておこうと思う。

私がインドに来る前からずっと気になっていたのが、仏教とヒンドゥー教の関係だった。

それぞれ座禅や瞑想など、似たような修行もあるし、考え方や用語も共通している部分がある。

ブッダガヤで日本寺のご住職から話を聞いたり、ダルバール広場でガイドから説明を受け、また日本に帰って調べる中で、ようやく頭の中が整理できてきた。

仏教が生まれた時、つまりシッダールタが悟りを開いてブッダとなった当時、インドに根付いていた宗教はバラモン教であった。

そのため仏教の考え方は、輪廻や解脱など、バラモン教の考え方に大きく影響を受けているようだ。

その後、インドやネパールでは仏教が根付かず、バラモン教から発展したヒンドゥー教が主流となっていった。

一方、仏教はインドやネパールでは根付かなかったものの、長い時間をかけて東側に伝わっていった。

今現在では、主にアジア東側の各国で主流の宗教として根付いている。

ちなみに、日本に仏教がたどり着いたのは、仏教の誕生から約1000年後である。

大陸を通って日本にたどり着いた仏教は、たどり着くまでの過程で様々な変遷があり、さらに日本の中で、独自の発展を遂げていった。

日本以外の国々でも、仏教は各々に発展を遂げていく。

もちろん、仏教の大元の教えは各国で違わないはずなのだが、修業への取り組み方や作法、一般人の仏教に対するイメージなど、細かい部分は国によって違う。

例えば、ブッダガヤで色々な国の寺院を見てきた。

それぞれの国のお寺で、本尊が祀られているというのは共通していたが、お寺の建築様式やデザインは異なっていた。

寺院のデザインの違いは、それぞれの国の仏教に対するイメージを表しているようで、面白い。

余談2:インドとネパールでの仏教の扱い

インドとネパールでは、大多数の人々はヒンドゥー教を信仰しているといわれる。

この地域ではヒンドゥー教がメインだが、簡単に、ヒンドゥーが多数派で仏教が少数派とは言えないということを、旅の中で感じていた。

インドやネパールでは、仏教は「一つの少数派の宗教」という括りではなく、「哲学や行為」として、人々の中に根付いている気がするのだ。

もっといえば、仏教はヒンドゥー教の一部として受け入れられているような感じがある。

このことは、今回、ダルバール広場でガイドの説明を聞いているときに感じたことだった。

さらにもっと前、ブッダガヤでたくさんのインドの人たちが、仏教の寺院を訪れているのを見た時にも、何となく感じていた。

ネパールのカトマンドゥの街中を歩いていても、不意に仏教のストゥーパ(仏塔)が表れたり、地面にマンダラが彫られていたりする。

仏教に関係する物が、街中の至る所にあるのだ。

Wikipediaでヒンドゥー教について見てみると、

インドにおいて仏教はヒンドゥー教の一派とされる。インド憲法25条では、(ヒンドゥー教から分派したと考えられる)シク教、ジャイナ教、仏教を信仰する人も広義のヒンドゥーとして扱われている

と書いてある(『インドを知る事典』という本が出典だそうだ)。

元々が同じバラモン教から派生したもの同士、ヒンドゥー教と仏教は深い所でつながっている。

インドとネパールの長い歴史の中で、仏教は排斥されていったのではなく、上手いこと、ヒンドゥー教の一部として取り入れられていったようである。