御神楽岳・室谷コースの登山口へ

2022年の11月21日。

御神楽岳・室谷コース登山口に向け、早朝に車を走らせる。

高速の磐越自動車道を津川ICで降り、国道49から県道227号へ右折する。

県道227号は、常波川沿いの高い位置に設けられており、左右には山々が連なっている。

紅葉の盛期は過ぎ、所々山肌が露出していた。

山々の中腹には朝靄がかかり、幻想的な雰囲気を醸し出している。

国道49号から、県道227号の奥にある室谷集落までは結構な距離がある。

御神楽岳・室谷コース登山口まで、道を示す看板が何箇所か立っている。

道を間違えて右往左往

室谷の集落を通り過ぎるあたりで、「御神楽岳登山口」を示す左折看板が見えてくる。

看板のところを左折し、橋を渡って林道を道なりに行けば、御神楽岳の登山道がある。

ところが、看板を左折するところで、道を間違えてしまった。

中々、常浪川を渡る橋が見つからない。

橋が見つからず、川沿いをだいぶ戻ることになってしまった。

けっこうな時間をロスしてしまう。

看板を左折した辺りは、道が狭いし見通しが効かないので、事前によく地図を確認していった方が良い。

看板に戻り、橋を見つけた。

林道を進み、御神楽岳・室谷コース登山口に到着。

滑落等の遭難事故が多発していると書いてある。

駐車場は、看板のある登山口の、すぐ前にある。

駐車スペースはそんなに広くなく、車が数台停められるぐらいだ。

登山口から林道をさらに先へ進むと、行き止まりに、また少し駐車できそうなスペースがある。

看板から見た林道の奥。

林道の終点。

車を何台か停められそうだ。

山登りの開始

アミノバイタルプロをエナドリで流し込む。

準備していよいよ登山の開始だ。

出発時間は8時過ぎ。

今日は家を出る時間も遅かった。

橋を渡る前の、時間のロスが痛い。

御神楽岳・室谷コースの登りはじめは、沢沿いの道を行く。

室谷コースを登った記録を見ていると、道がぬかるんでいるという記述をよく見かけた。

情報通り、地面はぬかるんでおり、先行者の足跡が付いている。

対策のため、長靴を履いてきたが大正解だった。

普通の靴を履いてきていたら、靴の中までびしょ濡れになって辛い山行になっていただろう。

ただ、この長靴はブカブカで固いため、足がフィットせず、中で足がズレて歩きにくかった。

山登りに使うからと、先端が固く、防寒対策が施されている物を選んだのだが、長靴を選ぶときは、フィット感を最重視するのが良いのかもしれない。

もう少し早い時期であれば、紅葉が見事だったのだろう。

紅葉も美しいが、私はこのぐらいの時期の、物寂しい感じも好きだ。

虫も出ないし。

一つ目の渡渉点から先へ

一つ目の渡渉点にやってきた。

画像ではよく分からないが、沢に下りるまでに結構な高低差がある。

沢は、問題なく濡れずに渡ることができる。

沢を渡って少し行くと、もう一つの沢に行き当たる。

登山道は、沢を左手にして、ブナ木立の中へと続いて行く。

もう少しで雪が降り始めそうな雰囲気だ。

御神楽岳の登山道には、ルートを示す赤い矢印が所々にあり、迷う心配はない。

沢沿いの道をひたすら進む。

途中、浸水している道に出た。

このような箇所がいくつかあり、場所によっては、長靴の縁ギリギリまで水位があったりした。

落ち葉で水位は見えないので、杖を刺して道の様子を確かめながら進む。

できるだけ道の外側を歩くか、浮いている木などを渡って進むと良いようだ。

ブナの木に、蛇のように他の木が巻きついている。

御神楽岳・室谷コース登山道の前半は、このように勾配の少ない道が多い。

新緑の頃は、また違った様子になるのだろう。

所々に、このようなピンクのテープも巻いてあり、先ほどの矢印と合わせて良い目印になっている。

歩きながら後ろを振り返る。

気が付けば、段々と高度が上がってきている。

道に水が流れている。

登山道も少しづつ険しくなってきた。

ススキ平と無音の登山道

今は大体9時頃だ。

ここまで、休憩を入れなくても歩き続けられている。

まだしばらくは大丈夫そうだ。

御神楽岳の室谷コースは、そんなに大変ではないのかもしれない。

(この時点ではそう思っていたのだが、後半は非常にキツかった)

キノコを発見。

これは何の実だろう。

登山道の勾配もきつくなってきた。

キクラゲのようなキノコを発見。

道は次第に藪に覆われ始める。

途中、ススキが密生している場所に出た。

一本一本が長い。2mぐらいはありそうだ。

ススキが多い平らな場所なので、ススキ平と勝手に名付けた。

ここから高度を上げていく。

木のうろがこちらを向いている。

開けた場所に出た。

結構歩いた気がするが、道はまだまだ長そうだ。

気が付けば、全く音がしていない。

風がないので、木々がざわめく音もない。

沢から離れているので水音も聞こえなかった。

動物の鳴き声も聞こえず、辺りは静まり返っている。

心を折る標識

上向きの矢印。

どんどん高度を上げていく。

段々辛くなってきたぞ...

御神楽岳の登山道は、全体的に踏み跡が明瞭に残っており、目印も多いので迷う心配はないと思われる。

杉林に出た。

心を折る標識が、、、

御神楽岳の頂上まで、まだ2時間40分もかかるようだ。

さすがに誇張だろうと思ったが、私の足で、ここから頂上まで、ピッタリ2時間30分ぐらいだった。

この時点で時間は9時30分ぐらい。

ここら辺から、藪の密度がさらに濃くなってくる。

山頂まで、このような笹薮が何度も現れる。

道は粘土質で、非常に滑りやすい。

帰りの下りでは、何度か足を取られて滑ってしまった。

3本目の沢と出くわす

2本目の沢からしばらく歩いたが、ここで3本目の沢と出くわした。

登山道は、この沢を渡渉した先に続いている。

今回は山頂で湯を沸かそうと思っていたので、どこかで水を汲もうと思っていた。

2本目の沢を離れてから、しばらく沢が無かったので、この先水場があるか心配だったが、もう一つ沢があって良かった。

室谷コースでは、合計3本の沢と出会うことになる。

この3本目の沢を渡渉すると、もう水場は無いので、ここで水分補給をしっかりしていかなければいけない。

沢の上流を見ると小さな滝がある。

できるだけ上流で水を汲みたかったので、登山道を少し外れ、あの小滝まで行ってみることに。

岩肌を水が流れている。

スポドリが少し残っていたので、それを飲み干してここの水を詰めていく。

水は非常に冷たい。

何の気なしに、グローブをつけたまま水を汲んでしまったので、グローブがびしょ濡れになってしまった。

これが大失敗で、山頂までグローブが乾かず、稜線で風に吹かれたときに、手が冷たくなって辛かった。

スペアの手袋を持ってきていたので大丈夫だったが、グローブを濡らすのは極力避けた方が良いというのが、今回の教訓となった。

滝の上部。

落ち葉と水のコントラストが美しい。

ここまでで10時15分。

3つ目の沢を越えて尾根の三角点へ

3つ目の沢を渡ってすぐ、室谷コース唯一のロープが出てくる。

藪は濃くなるばかり。

かなり長い藪道が続く。

開けた場所に出た。

ここで休憩を入れようかと思ったが、まだ歩けそうだ。

そのまま先を進む。

道は悪くなる一方だ。

時折、強い風の音が聞こえる。

昔の人はこれを御神楽に見立てたのだろうか、、、

木々がまばらになってきたので、風が吹くととても寒い。

段差が大きいのは堪える、、、

足が上がらなくなってきた。

気が付けば、辺りは背の低い灌木に囲まれている。

ここまでかなりの高さを登ってきたようだ。

見晴らしが良くなってきている。

背の低い木々に囲まれながら、ポツンと数本の杉が生えていた。

下田・川内の山々を見渡せる高さまで登ってきた。

さび色の山々が美しい。

尾根に出てからも藪は続く。

道も相変わらずぬかるんでいる。

今は1000mを越えたあたりだと思うが、このぐらいの高度だと、もう雪が積もり始めているようだ。

一気に見晴らしがよくなる。

所々、道が崩れているような場所がある。

近づかなければ大丈夫だが、道幅が狭くなっている場所もあり、結構怖い。

山頂までもう少しだろうか、、、

足が限界に近い。

寒い。

腹も減ってきた。朝飯をちゃんと食べてくるんだった。

これは三角点だろうか。

三角点とは、測量の基準点のことだ。

考えてみれば、こんなに重そうな石を、ここまで担ぎ上げて来て埋めるのは、かなりの重労働ではないだろうか。

三角点から雨乞峰まで

視界の開けた尾根の道を進み、三角点に着いたのだった。

視界が良く、下界を一望できる。

山々の連なりが目に飛び込んでくる。

寒いのでウインドブレーカーを羽織る。

上着で風が遮られると、一気に寒さが和らいだ。

あれが雨乞峰だろうか。

まだあんなに距離がある。

足がだいぶきつい。

腿が上がらなくなってきた。

長靴は濡れなくて良いが、歩きにくい。

もっと足に合ったものを選べば、疲れにくいのかもしれない。

心が折れそうだ。

ここで11時半ぐらい。

前に見た、「御神楽岳の山頂まで2:40」という看板から考えると、12時ぐらいに山頂に着くはずだ。

もうちょっとで山頂だという気持ち一つで、無心に歩いていく。

足が痛く満身創痍。

そんな状況でこの道はきつい、、、

あともう少し、、、

視界が開けた、、、

これは、、、

あの奥のピークが御神楽岳山頂なのか、、、

まだあんなに遠い、、、

足が限界に近い。もっと休みを入れながら登ってくるのだった。

寒くて腹が減っていたこともあり、また心が折れかける。

が、山頂で美味い飯を食いたいという一心で、ひたすら足を動かす。

景色がすごく良い。山頂からの景色を見たい。

また藪。

まだあんなに距離がある。

雨乞峰を越えて山頂へ

この辺りが雨乞峰だろうか。

あのピークが湯沢の頭に違いない。

右の方に裾が広がっているが、あの辺りが、たぶん水晶尾根だろう。

ここの岸壁が素晴らしく、いくら見ても見飽きない。

気付けば、デジカメの中身は、湯沢の頭の写真だらけになってしまっていた。

ちなみに蝉ヶ平コースは、この尾根道を通って室谷コースと合流するようだ。

とてもチャレンジする気にはなれない。

怖すぎる。

積雪が多くなってきた。

下界にもそろそろ初雪が降るだろうか。

御神楽岳山頂が見えてきた。

ぬかるみと藪は最後まで続く。

山頂まであと少し。

足は限界がきている気がするのだが、山頂が手の届く範囲に来たからか、足の痛みが気にならなくなってきた。

登山でもなんでも、気力次第だという気がする。

左は切れ落ちた崖になっている。ふらついて落ちないようにしないといけない。

あと少し、、、

やっと山頂に着いた。

ここまで長かった。

足の筋肉痛がひどい。

御神楽岳の山頂からの眺め

頂上に着いたのは、ちょうど12時だった。

山頂はそこそこの広さ。

体感、風倉山の山頂よりは広く、焼峯山の山頂よりは狭いと思う。

山座同定盤がある。

南の男体山方面

西の矢筈岳方面

日本海や川内山塊はこちらの方角。

北の五頭山・飯豊方面

東の磐梯山・安達太良山方面

こちらは福島の方向だ。

登ってきた方向に、湯沢の頭が見える。

飯豊の山々はすでに白くなっている。

遠くの高峰はどこも冠雪が始まっている。

平地の部分は、県道227号が通っているところだろう。

県道227号の反対側は山深い。

湯沢の頭

前にも書いたが、蝉ヶ平コースはあんなところを通るのだ。

足がすくんで動けなくなりそう。

湯沢の頭から雨乞峰へと続く稜線。

湯沢の頭をズーム。

灰色になっている部分は、雪崩などで地肌が削れたのだろう。

改めて、すごい景色だ。

今までに登った山の中で、一番良い眺め。

山頂で昼飯

周囲の景色を見るのもそこそこに、昼飯にしよう。

温かい飯を食べたい一心で山頂まで登ってきた。

PRIMUSのフェムトストーブ・IP110ガス缶・カートリッジホルダーの組み合わせで湯を沸かす。

この3つは、軽くてとても小さい。

フェムトストーブは手のひらの半分ぐらいの大きさで、点火装置も付いている。

重さは100gもない。

それでいて火力は十分だ。

ガス缶にフェムトストーブを取り付け、ツマミを+側に回してガスを放出し、点火する。

キャプテンスタッグのシェラカップ320mlに、沢で汲んだ水を入れて湯を沸かす。

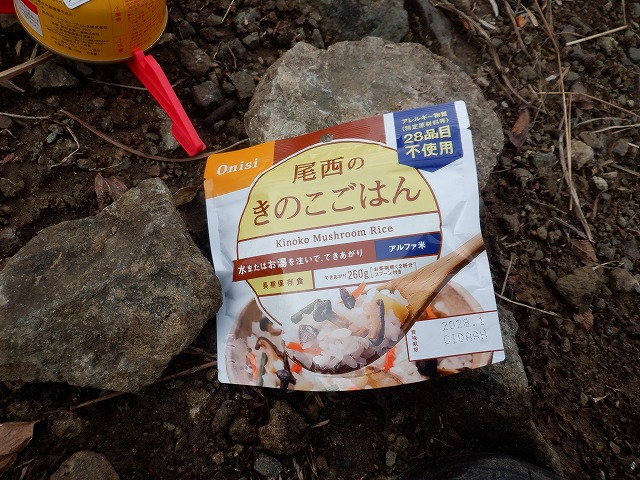

尾西食品のきのこごはんを準備する。

腹が減った身には、パッケージが目に毒だ。

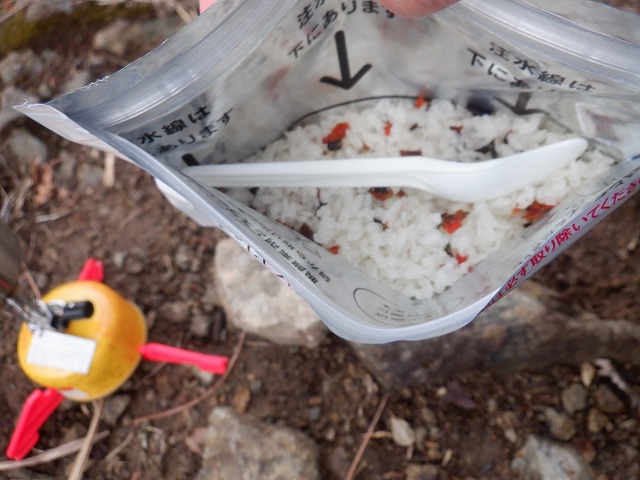

パッケージの中に、スプーンと脱酸素剤が入っているので取り出す。

中には、一度炊いた米を乾燥させた飯が入っている。

お湯を入れて戻すのだが、長時間かけて水で戻すこともできるようだ。

災害時など、火が使えないときにも食べることができる。

フェムトストーブは小さいが、火力は十分。

すぐにお湯が沸き始めた。

アルファ米のパッケージ裏面に書いてある、注水線まで湯を注ぐ。

湯を注いだら、中身をかき混ぜてチャックを閉め、15分待つ。

のだが、腹が減りすぎて我慢できず、10分ぐらいで食べ始めた。

案の定、米は完全に戻りきっておらず、固い部分が残っている。

だが、空腹だったので、今まで食べた飯の中で1,2を争うほど美味いと感じた。

実際のところ味も良く、空腹でなくても美味しく食べられるだろう。

もう一度湯を沸かす。

お弁当の醤油入れの大きい物(タレビンというらしい)に、インスタントコーヒー・粉末ミルク・ザラメの砂糖を入れてきていた。

それぞれ適当にお湯に入れる。

カフェオレの出来上がり。

カロリーメイトと一緒にコーヒーを飲む。

疲れた体に甘さが染み渡る。

シェラカップの良いところは、軽量でかさばらないだけではなく、特殊な構造により、持ち手や呑み口が熱くならないことだ。

写真を見ると分かる通り、取手と本体が分離しており、熱が伝わりにくい構造になっている。

御神楽岳を下る

さて、そろそろ帰らないと。

暗くなり始める前に駐車場に着きたい。

今の時刻は13時ちょうどだ。

景色を十分に楽しみ、御神楽岳の頂上を後にする。

登りのとき、長靴の中で、足がずれるのが気になっていた。

登りならば、足が長靴のかかと側にずれるので痛くはない。

ところが下りだと、長靴がつま先側にずれるので、足のつま先が長靴のつま先に当たって痛くなる。

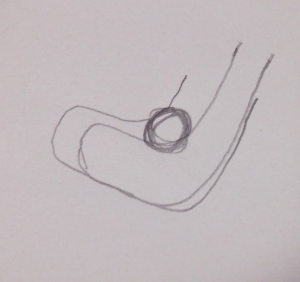

そこで、手ぬぐいを下の画像のように足に巻いてみた。

前方の玉にした部分が押さえとなり、足がずれるのを防いでくれるはずだ。

これはかなり効果があり、下山時につま先が痛くならなかった。

気がつけば、長靴は泥だらけになっている。

下りでは泥道で滑ったりしたので、さらに泥まみれになった。

さあ帰ろう。

これからここを下っていく。帰りも道は長い。

不思議なことに、登りではあれだけ痛かった足が、下っているときには、全く痛みを感じない。

足を少しでも上げると痛いので、登りと下りでは使っている筋肉が違うのだろう。

山々を見ながら歩を進める。

時折足元がふらつくので、落ちないように気をつけなければ。

やはり素晴らしい眺め。

この季節の山が一番好きかもしれない。

涼しいし、虫も出ない。

雪も無いので良いことずくめだ。

下りではついついスピードを出してしまう。

荷物が重いので、坂道を勢いのままに走って下り降りてしまう。

これは良くないので、杖でブレーキをかけながら、ゆっくり降りていく。

下っている途中、木の幹に腰掛け、長く休みを取った。

落ち葉を何の気なしに見ていると、キノコが生えていた。

枯れ葉を分解するキノコなのかもしれない。

登りでは見なかったが、奇妙な植物も生えていた。

毒々しい色彩だ。

やっと最初の渡渉点まで戻ってきた。

駐車場までもうすぐだ。

帰りにラーメンを食べる

今回の御神楽岳・室谷コースの登山は、かなりきつかった。

特に頂上付近が辛く、腹が減るし、筋肉痛で足を上げるのも辛い。

さらに、稜線上は風が吹くととても寒いし、ピークを越えたと思ったらまたピークが現れるという、4重苦の登りだった。

空腹や筋肉痛に関しては、途中で立ち止まって休憩を入れれば良かっただけなのだが、山頂が近いからと我慢して歩いた。

その分、頂上で食べた飯とコーヒーの味は忘れられない。

後日、筋肉痛がずっと続いたが、体が強くなった証のような気がして、嬉しくなってくる。

これまでの山行では、ザックを降ろして休みながら登っていたが、今回の御神楽岳では、ほぼザックを下ろすことなしに登り切ることができた。

一つ山を登るごとに、体が山登りに順応していっている気がする。

山を登っているときは、辛さからもう登山はしたくないと思ったりするのだが、下山した頃には次はどこに登ろうかと思ってしまっている。

カヤックフィッシングと同じような感じだ。

山に登りたくなるのは、山頂から素晴らしい景色を見たいというのと、達成感を感じたいということもあるが、強くなった自分自身を次の山で試したくなってしまうという理由も大きい。

少しずつ自分がレベルアップして、さらに難しいコースに挑戦できるようになるのが楽しくて仕方ないのだ。

御神楽岳から下山した後は、阿賀野川SAの、喜多方らーめん会津屋でねぎ味噌ラーメンを食べた。

下山後のラーメンは本当に美味い。