トドワラの手前まで

さて、ネイチャーセンターを出発。

ネイチャーセンター横の碑。

碑を正面にして、左側にトドワラまでの道が続いている。

トドワラまでけっこう距離があるようだ。

この道は、トラクターに乗って行くこともできる。

センターの横に乗り場があり、定期的にトドワラの手前まで往復してくれている。

北海道で何度も見たハマナス。

遊歩道は風が強い。

気温は高いので、体感温度としてはぬるい。

遊歩道の両脇に生えているこの花は、センダイハギだそうだ。

道の先が見えない。

小鳥を発見。

googleレンズによればウチヤマセンニュウという鳥だそう。

他に鳥が見えないか探してみるも、鳴き声がする方に近寄ると、警戒するのか鳴き声が止んでしまう。

半島は広大だ。

歩いていても車で走っていても、半島の特殊な形は分からない。

トラクターが通る道。

トドワラの手前まで来た。

ネイチャーセンターからここまで、歩いて20分~30分ぐらいかかった。

トイレがあり、トラクターの終点地もここだ。

この先は細い木道を通っていくことになる。

野付半島のトドワラへ

木道は細いが、途中の待避所で人とすれ違えるようになっている。

木道から降りるのは禁止されている。

ここら辺は爆風だ。

風を遮るものが何もない。

途中に分岐があり、まずは右の方に向かってみる。

地面には巻貝が大量に落ちている。

木道の先端に来た。

正面に見えるのがトドワラだ。

立ち枯れたトドマツの木。

何とも荒涼としている。

分岐の左へ

道を戻り、分岐点から別の道へ。

木道は海の上へ。

アマモがたくさん生えている。

ここにシマエビが住み着くのだ。

野付半島の先にある灯台が見える。

木道から先へ。

地の果てまで来たという感じがする。

この先は何もなさそうだ。引き返そう。

ネイチャーセンターの展望台からの眺め

遊歩道を引き返す。

ひたすら歩いてセンターに戻ってきた。

高台があるので登ってみることに。

緊急避難施設だが、普段は展望台として利用できるそうだ。

トドワラ方面。

ネイチャーセンターと野付半島の碑。

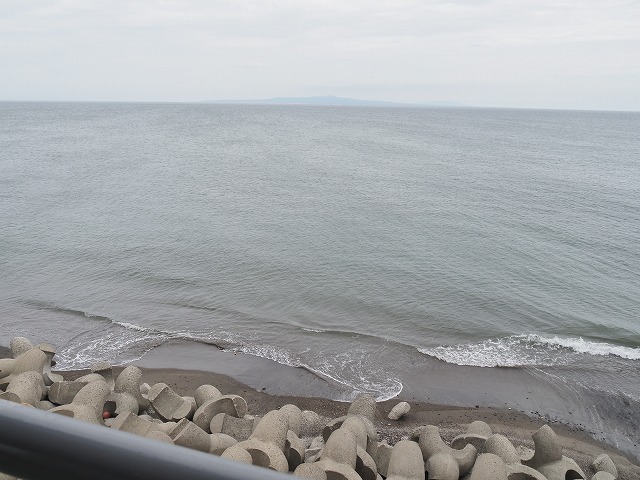

こちらは北の外海側だ。

展望台を降り、ネイチャーセンターで土産をたくさん買った。

暑かったのでアイスも購入。

駐車場で小耳に挟んだが、数十年前は、トドワラももっと規模が大きかったそうだ。

センターのパネルにもそのようなことが書いてあった。

人間の活動による消失ではなく、自然の働きによるものであり、仕方のないことだ。

今後トドワラがどうなるかは分からないが、今回見に来られて良かったと思う。

野付半島の歴史と北海道の古代文化

余談だが、センターのパネルによれば、ここ野付半島では、古くから人々の生活が営まれていたらしい。

そのことを示すように、半島の各地には遺跡があり、会津藩士の墓まである。

古くは擦文時代の竪穴式住居まで発見されているようだ。

擦文文化については、先ほど訪れた羅臼町の郷土資料館で勉強していた。

古代から北海道では、本州と違った文化を発展させてきた。

擦文文化は、本州が飛鳥時代から鎌倉時代のころ、北海道で主流だった文化だ。

飛鳥時代から鎌倉時代といえば、西暦約600年~1300年。

年代は幅広いが、そのぐらいの昔から、野付半島には人が住んでいたということだ。

野付半島に来てみると、開けているので風が強く、とても住みにくい場所だと思う。

家も建てにくそうだ。

それでも人が住んでいたということは、相応の利益があったからではないか。

野付半島の湾内には、広くアマモという海藻が繁茂しており、シマエビがたくさん生息している。

エビを求めて大きな魚も入り込んでくるだろうし、もちろんエビ自体も漁獲の対象になる。

満足な道具や船が作れない時代でも、浅瀬なので漁がしやすかっただろう。

だからこそ、古代から人が入り込んでいたのではないだろうか。