朝の羅臼市街へ

早朝に目を覚ます。

寒い。今は12℃。

北海道に来てから、30℃から10℃まで幅広く体験した。

朝霧が出ている。

昨日もウトロで霧に巻かれたのだった。

道東や道北は霧が出やすいのかもしれない。

それにしても、やっぱり羅臼は面白い町だ。

電線や屋根の上には、カラスではなくてウミネコがいる。

道を歩いているのは、野良猫ではなく野良狐だ。

街中を歩いてみたくなった。

ちょっと散歩に行こう。

羅臼川の河口へ

あてもなく海岸沿いを歩いてみることに。

どこからともなく、硫黄の臭いが漂う。

りりしい鳥像。

ここは羅臼川だ。

羅臼川の河口に降りてきた。

遠くで海鳥が群れている。

豊かな羅臼の海

河口を歩いていると、この羅臼の海の豊かさがよく分かる。

流れ着いて堆積している有機物。

乗ってみると、マットのようにフカフカしている。

大きな昆布が打ち上げられている。

とても分厚く、触ってみるとガッチリとして固い。

羅臼港へ

羅臼川の河口から、港を目指す。

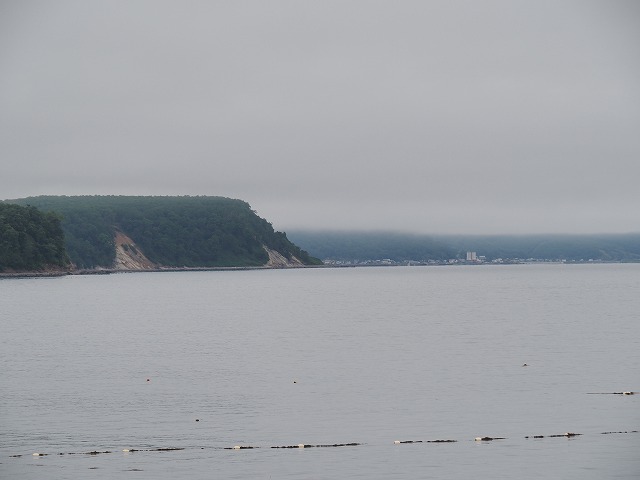

来た方向を振り返る。

向こうに道の駅がある。

朝の漁港。

霧で太陽がおおわれている。

霧に覆われた太陽を見て、何となくBloodbornの漁村を思い出す。

折しも昨日、「狩人の悪夢」という本を読み終えたばかりだった。

もちろん、Bloodbornの漁村と羅臼の漁村(町)は似ても似つかないのだけれど。

豊かな海だ。

堤防の先端目指して歩いていると、釣り人も先端に向かって歩いていた。

海に目をやると、ポツポツと小さい波紋が立っている。

よく見てみると、小さい銀色の魚が集まっているようだ。

出港する漁船。

先端の釣り人を見ていると、一投ごとに何かが掛かっているようだった。

やっぱり海が豊かなのだ。

道の駅に戻ろう。

河口の海鳥

来た道を戻る。

河口に戻ると、海鳥が岸近くに群れていた。

googleレンズで調べると、オオセグロカモメというらしい。

一羽、模様の違う鳥がいる。

これは違う種類の鳥ではなく、若い個体のようだ。

クジラの見える丘公園へ

朝霧の出ている羅臼を歩き、道の駅に戻ってきた。

これからガイドブックに載っていた、クジラの見える丘公園へ行ってみよう。

名前の通り、クジラが見えることがある公園らしい。

今朝は霧が出ているので、見晴らしは良くないかもしれないが。

もしかすると、今朝のウトロも霧に包まれているかもしれない。

昨日、ウトロで知床岬のクルーズ船に乗ったのだが、霧のため途中で引き返すことになったのだった。

ウトロにもう一泊し、クルーズ船に乗り直そうかとも考えたのだが、結局、知床峠を通って羅臼に来た。

この分だと、今日もクルーズ船は厳しかったかもしれない。

さて、道の駅から海岸沿いに北へ向かう。

海岸沿いを走り、トンネルを抜ける。

トンネルを抜けたところの海側に、「マッカウス洞窟」を示す標識があった。

ヒカリゴケが自生している洞窟らしい。

見に行きたかったが立ち入り禁止になっていた。

残念だ。

さらに車を走らせていると、左手にクジラの見える丘公園を示す標識が見えた。

公園に行くには、ここから左の脇道に入ることになる。

公園までの道は、車一台しか通れないぐらいの狭さで、勾配もきつい。

看板によれば、入り口近くは15%の勾配だった。

かなりの急坂に見える。

ところどころに小さい待避所があるので、何とかすれ違いはできるだろう。

道を登り切り、灯台が見えてきた。

クジラの見える丘公園の展望台へ

駐車場に車を置き、散策する。

展望台を見つけた。

ここから海を一望できる。

システム化されたものは美しい。

この眺めに、過去からの試行錯誤の跡が詰まっている。

潮目が複雑な模様を描いていた。

看板によれば、ここから何種類かのクジラやシャチ、イルカが見られることがあるそうだ。

持ってきていた双眼鏡と300mmレンズで探してみるが、どうも見つけられそうにない。

霧で退散

夢中になってクジラを探していると、視界が悪くなってきた。

公園が霧に覆われてしまったのだ。

これではクジラどころではない。

クジラが見えなかったのは残念だが、道の駅に戻るとしようか。

公園から入り口方向を見る。

公園までの道路は、このぐらいの狭さだ。

道の駅からの眺め

道の駅に戻ってきた。

ウトロのクルーズ船といい、どうも霧に嫌われてしまっているようだ。

いや、好かれていると言った方が正しいか。

公園では霧に覆われたが、道の駅周辺は、まあ見晴らしが良い。

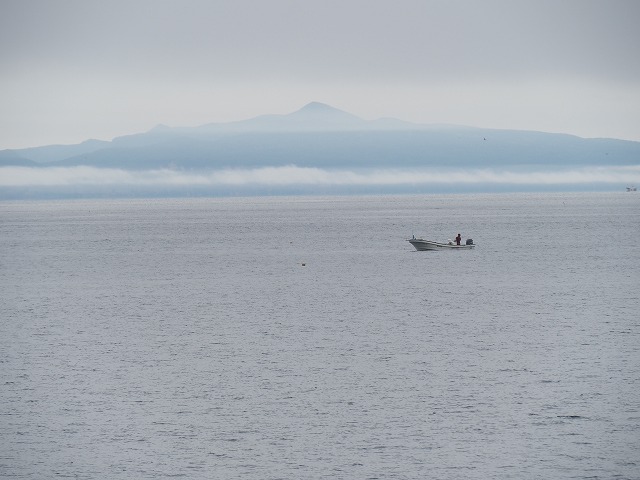

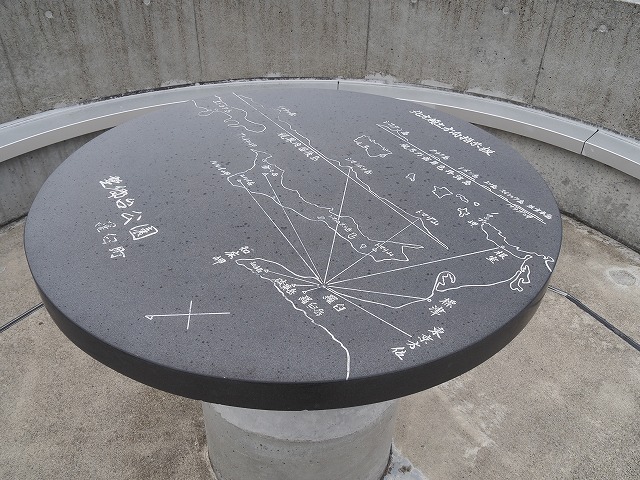

昨日は遠くの沖まで見えなかったのだが、今日は国後島までよく見える。

羅臼から国後島はこんなに近いのだ。

テトラポッドから湯気が立っていた。

硫黄の臭いが強い。

テトラが黄色く染まっているのを見ても、硫黄の蒸気が出ているようだ。

知床食堂の黒ハモ丼

今日はこれから道の駅で食事をし、道の駅の背後に見える、羅臼国後展望塔まで行こうと思う。

知床食堂に行き、どうしても食べたかった黒ハモ丼を注文。

ホタテの味噌汁付き。

昨日のうに・ほたて丼にはカニ汁が付いていた。

味噌汁はその時によって変わるのかもしれない。

この黒ハモ丼は、るるぶ北海道で見て、ぜひとも食べてみたかった。

それにしても美味すぎる。

細かく骨切りされており、小骨が気にならない。

皮がパリッとし、ほどよく山椒も効いている。

朝はあまり食欲がないのだが、あっという間に食べ終わった。

毎日食べたい。

ここ知床食堂で、食べたいものがまだたくさんあった。

イバラガ二カレーとか、煮付け定食とか。

ガサエビ焼きという、大きなエビを丸ごと一匹焼いた物もある。

羅臼は温泉も良いし、食べ物も美味い。

もちろん羅臼以外の町もそうなのだが、何となく羅臼は、私と波長の合う町のようだ。

羅臼にもう一泊しようかと思ったが、この先にも見たい景色がたくさんある。

後ろ髪を引かれながら、先に進むことに決めた。

ウトロの観光船といい、知床には心残りがたくさんある。

またいずれ戻って来よう。

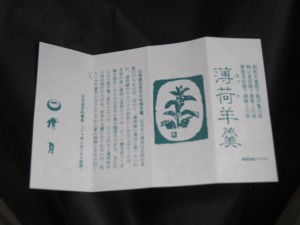

デザートに、北見のハッカ記念館で買った薄荷羊羹を食べる。

見た目は普通の羊羹だが、食べてみると、後味にハッカの清涼感がしばらく残る。

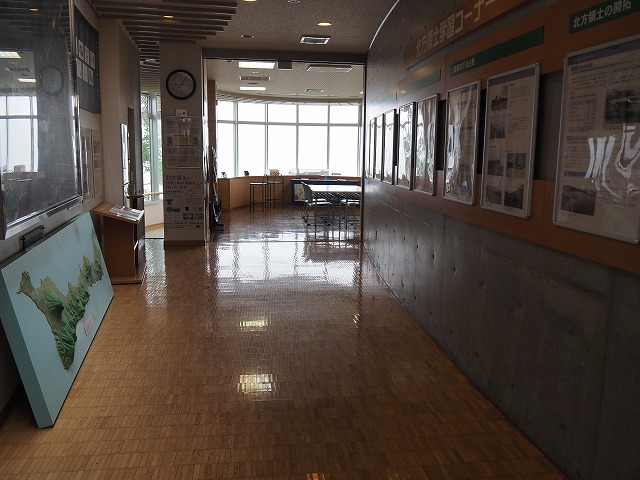

羅臼国後展望塔へ

さて、展望塔に向かおうか。

展望塔の方を見上げると、霧に包まれていた。

さっき見た時は、展望塔がくっきり見えていたのに。

道の駅を後にし、展望塔へ。

北方領土返還を願う碑がある。

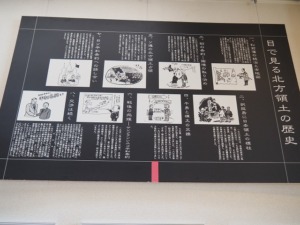

館内では、北方領土が不法占拠された経緯が分かりやすく展示されている。

北方領土が、我が国の領土である根拠などもパネルで説明されていた。

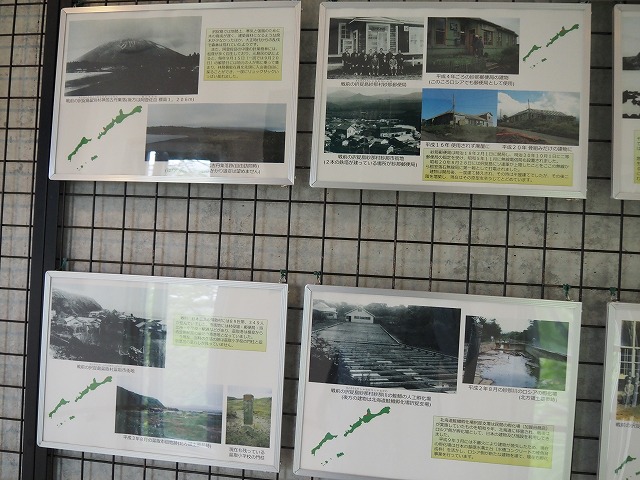

北方四島の、過去と現在の写真が展示されている。

パネルには、

北方領土は、(中略)私たちの父祖が血と汗で開拓した我が国固有の領土

と書かれていた。

北方領土問題の根底は、北方領土が、「私たちの父祖が血と汗で開拓した~領土」であるという部分ではないだろうか。

おそらく比喩ではなく、血と汗を流しながら開拓した土地、それを奪われてしまったのだ。

無念という言葉では片づけられない。

展望塔からの眺め

館内でいくつかの資料をもらい、外に出た。

展望塔の上に行ってみよう。

眼下には羅臼市街が見える。

彼方には国後島が。

私も含め、今の若者はどのぐらい北方領土に対して関心をもっているだろうか。

正直なところ、私は今まで、北方領土問題を知ってはいたが、関心を持っているとまでは言えなかった。

それが北海道に来て、今までより北方領土問題に興味関心を持つようになった。

羅臼からは、常に国後島が対岸に見えている。

これでは、否が応でも意識せざるをえない。

この後、羅臼から根室までの海岸沿いを走ったのだが、ずっと左手に国後島が見えていた。

海岸沿いには、北方領土関係の資料館も多く点在している。

北方領土問題のように、大きくこじれてしまった問題は、そう簡単に解決できるものではない。

だからこそ、広く周知しながら後世へつないでいかなければならない。

彼方には羅臼岳が見えていた。

6月なのにまだ雪が残っている。

展望塔を後にした。

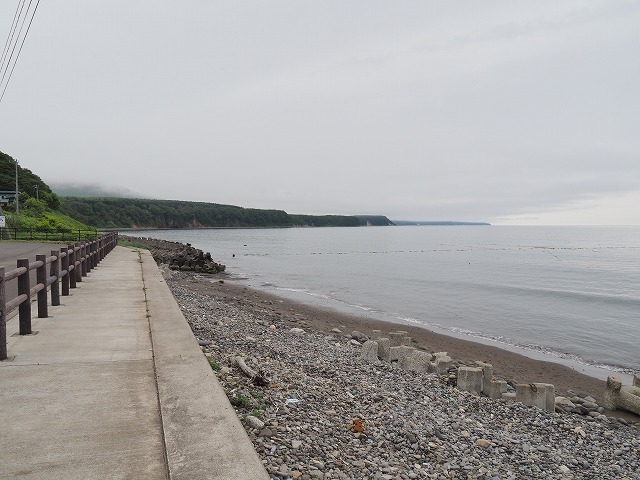

峯浜パーキングへ

羅臼国後展望台を出て、海岸沿いを南へ。

次の目的地は、羅臼町郷土資料館だ。

しばらく行くと、羅臼町郷土資料館の手前の海岸沿いに、駐車場があった。

後で調べると、峯浜パーキングという名前のようだ。

カメラマークの駐車場は、展望の良いフォトスポットになっている。

写真を撮りに車を停める。

この辺りの海はまだ、オホーツク海の区分になるようだ。

根室の納沙布岬より南から、太平洋沿岸になるらしい。

羅臼町郷土資料館へ

この辺りは峯浜町というそうだ。

住所を見てみると、「北海道 目梨郡 羅臼町 峯浜町」となっている。

町の後に町が続く地名は、珍しい気がする。

駐車場から街中を通り、羅臼町郷土資料館に到着した。

小学校の建物を、郷土資料館として再利用しているらしい。

何だか懐かしい感じがする。

入って左手にある受付に寄り、館内へ。

ヒカリゴケの展示があった。

羅臼のマッカウス洞窟が立ち入り禁止だったので、ヒカリゴケを見られなかった。

ここでよく見て行こう。

一階の展示

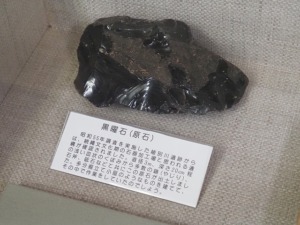

一階では、縄文期からオホーツク文化期ごろまでの、出土品などが展示されている。

オホーツク文化とは、本州が飛鳥時代から鎌倉時代のころに北海道で栄えていた文化だそうだ。

本州が室町時代から江戸時代に変わるころ、北海道ではアイヌ文化が栄え始めた。

羅臼町付近で出土した土器が展示されている。

日本最古の銀製品や、大きな黒曜石なども展示されている。

獣類などの骨の化石。

次の部屋は、国指定重要文化財の展示だ。

貴重なものがたくさん並んでいる。

骨で作られた鍬や釣り針。

イヨマンテについて

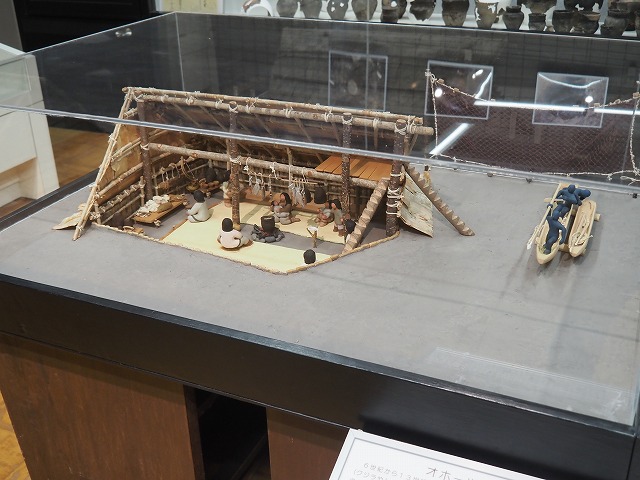

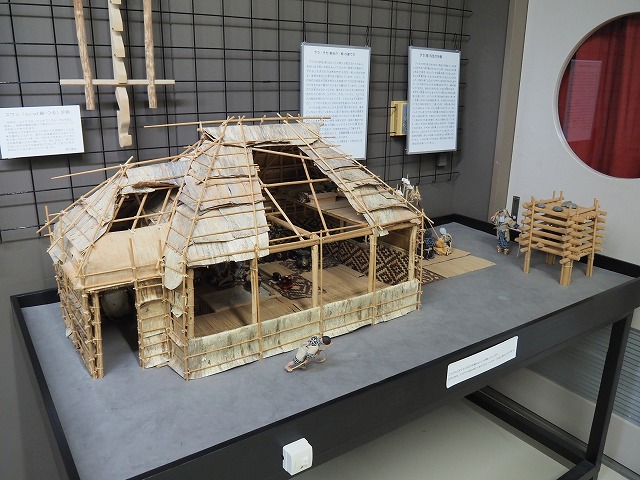

オホーツク文化期の、竪穴住居の模型だそうだ。

オホーツク文化の時代には、すでにクマ送りの儀式が行われていた形跡があるらしい。

アイヌのクマ送りは「イヨマンテ」と呼ばれ、漫画ゴールデンカムイでも紹介されていた。

アイヌにとって熊はカムイ(神)の一種であり、イヨマンテは、神である熊を神の国に送り返す儀式だ。

小熊に土産を持たせて神の国へ送り返し、アイヌの土地は良い所だと、神の国で触れ回ってもらうという目的がある。

カムイと神

ところで、ゴールデンカムイやアイヌ関係の書籍を読んでいると、カムイ(神)という言葉がたくさん出てくる。

動物の名前にもカムイが付いているし、アイヌの昔話などを読んでいると、火のカムイとか山のカムイなども出てくる。

アイヌにとって、カムイというのは身近な存在だったのだろう。

そう考えると、アイヌの「カムイ」という言葉は、「神」という字があてられることが多いが、これは正確ではないような気がしてくる。

少なくとも私からすると、「神」は身近な存在ではないし、動物を見て「神」を思い浮かべたことは無い。

私が「神」という言葉をイメージするとき、何となく、雲の上に立っているおじいさんを思い浮かべる。

頭には光輪があり、杖を手に持っている。そして一人だ。

もしくはドラゴンボールの界王様を思い浮かべるかもしれない。

アイヌ語を日本語に訳すとき、概念的に「カムイ」と「神」が似ていたので、神という言葉を当てたのだろう。

アイヌの「カムイ」を「神」という言葉で捉えすぎると、本質を見失なってしまうかもしれない。

アイヌの人が「カムイ」という言葉からイメージを描くとき、どんな画が浮かぶのだろうか。

二階の展示へ

一階を一通り見終え、階段を上がって二階へ。

二階には、産業や動植物など、一部屋ごとにテーマに沿ったコレクションが展示がされている。

二階も展示の量が多く、かなり見ごたえがあった。

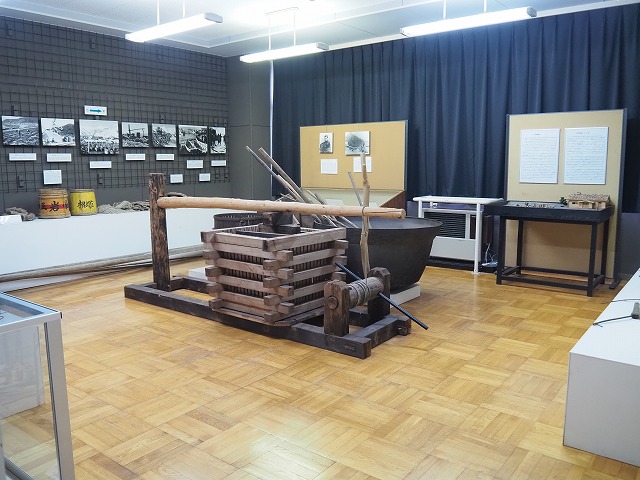

まずは産業の部屋へ。

ここの部屋には、主に羅臼町周辺での漁業について展示されている。

羅臼も、昔から漁業が主要な産業だったようだ。

他の地方と同じくニシン漁で栄えていたが、やはりニシンが獲れなくなってしまったそうだ。

明治から大正、昭和にかけて徐々にニシンが獲れなくなり、ニシン漁が衰退していく中、羅臼ではイカ漁が注目され始めた。

昭和のころがイカ漁の最盛期で、海を埋め尽くすほどのイカがいたそうだ。

だが、次第にイカも獲れ高が少なくなっていったらしい。

昔に使われていた道具が展示されている。

石炭で温めるアイロン。

温度調節がとても難しそうだ。

動植物の展示

他の部屋では、北海道で見られる動物や植物の展示がある。

野鳥のはく製も。

北海道で何度も見たキビタキの姿もあった。

どの部屋も非常に展示が充実している。

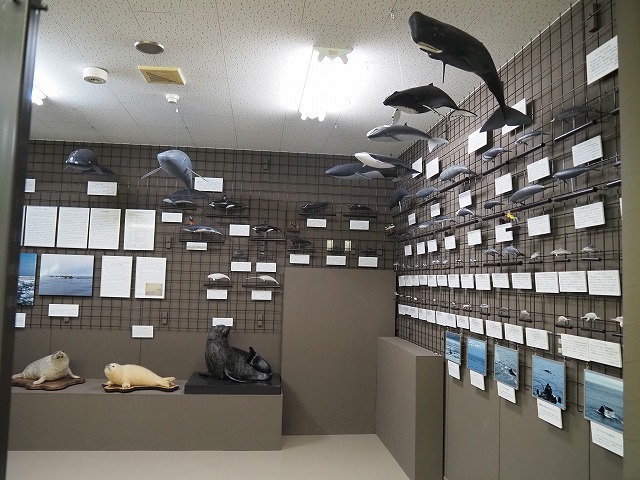

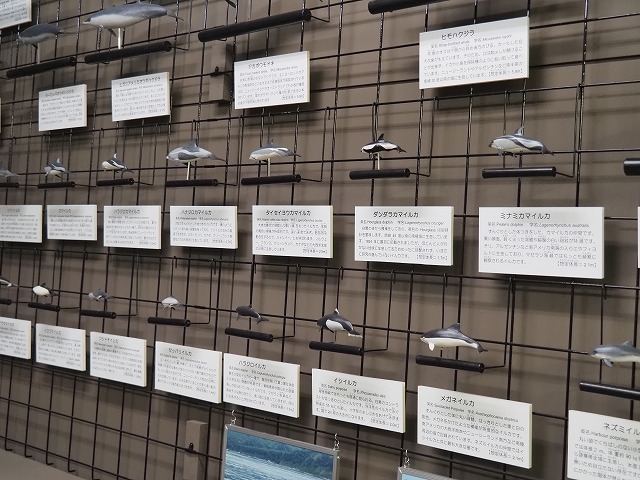

海生哺乳類の部屋。

こちらは、さすがにはく製ではなく模型だが、造りが細かく、解説も詳細だ。

植物の部屋。

昆虫の標本がびっしりと。

これまたすごいコレクションだ。

文化の展示

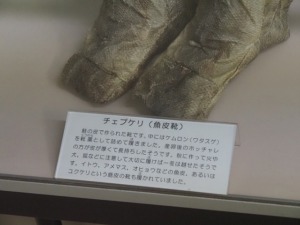

ここはアイヌ関係の道具の展示だ。

チェプケリという鮭皮の履物。

アイヌのチセ(家)。

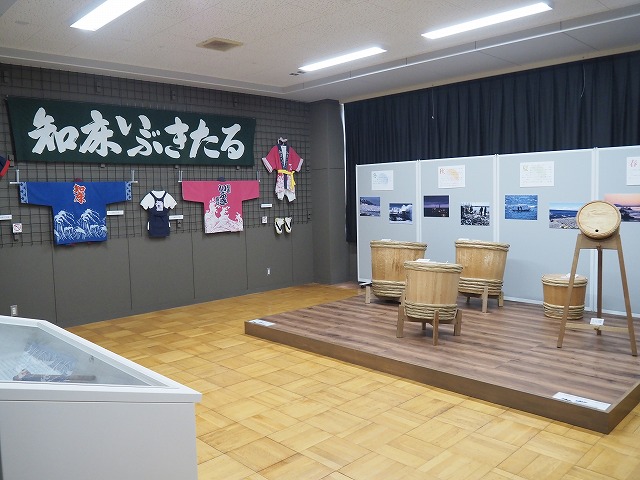

知床いぶき樽の部屋へ。

冬の間、閉ざされてしまう羅臼地方では、食物の保存に樽が使われていた。

その樽を、盆踊りなどに拍子をとる楽器として流用していたそうだ。

現在でも演奏が行われているのだろうか。

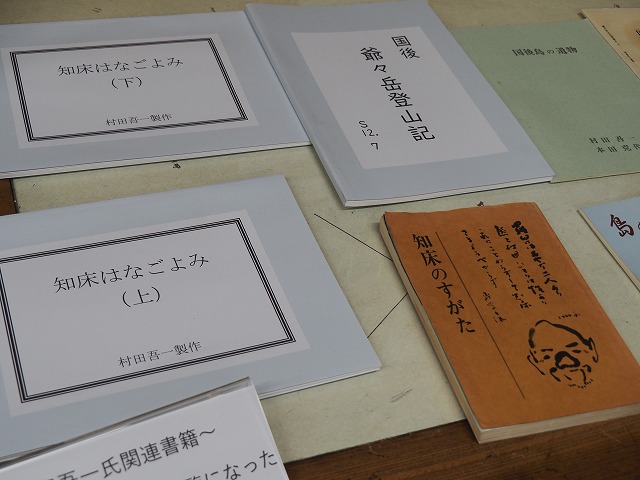

最後に北方領土の展示室へ。

貴重な文章の数々。

福井友三郎さんという、大戦前に国後島に勤めていた方の、考古資料コレクション。

二階を見終え、郷土資料館を後にする。

帰りにアンケートを書き、しおりをもらってきた。