青物釣りでは、PEラインがよく使われます。

ですが、PEラインは滑りやすいため、リールにいきなり巻くのはお勧めしません。

リールへの下糸として、先にナイロンラインを巻いておくのが良いです。

このページでは、まずナイロンラインの巻き方を紹介してから、PEラインの巻き方を説明します。

リールに巻ける糸の量を確認しておく

糸を購入する前に、リールに巻ける糸の量を確認しておきましょう。

たいていの場合、リールを買った時の箱や、リールの側面に、そのリールに巻ける糸の量の目安が書いてあります。

上のリールだと、ナイロンを巻く場合は

2号→150m

2.5号→125m

3号→100m

となっています。

PEラインを巻く場合は、

0.8号→320m

1号→250m

1.2号→170m

1.5号→140m

です。

たとえば、上のリールに3号のナイロンラインを巻く場合、150m巻きの物を買って巻くと、50m余ることになります。

糸を選ぶとき、基本的には、リールに全て巻き切れる太さと量の物を選んでおきましょう。

リールにナイロンラインを結ぶ

ナイロンラインの巻き方ですが、まず、リールのスプールに、ナイロンラインを二回ほど巻き付けます。

そうしたら、ナイロンラインをスプールにユニノットで結びます(リンク先はシーガー様のサイトです)。

引っかかりをなくすため、結び目はできるだけ小さく、糸の端もできるだけ短くしておきましょう。

リールにナイロンラインを巻く

それからナイロンラインを巻いていきます。

私がよく行う方法ですが、購入したラインのラインホルダーに鉛筆を刺し、鉛筆を足の指で挟んで巻いていきます。

足で、糸巻きにテンションをかけながら巻いていきましょう。

糸を巻くときは、糸巻き機を使うのもお勧めです。

糸巻き機を使うと、糸巻き機がテンションをかけてくれるので、糸を巻きやすくなります。

私は下の画像の、吸盤で固定できるタイプを使っています。

他に、スーパーラインマーキーなどもお勧めです。

固定しなくても使えるのと、糸に巻き癖が付きにくくなるのが特徴です。

ただ、購入したラインの糸巻きが厚すぎると、糸巻き器に挟めないこともあるので、注意が必要です。

糸を巻く量について

リールに巻く糸の量についてですが、PEラインを使わず、ナイロンラインのみを使う場合は、購入したナイロンラインの全量をリールに巻き切ってしまいましょう。

150m買ったら、150mを全てリールに巻き切ります。

ただ、巻いている途中で、リールのスプールから糸がはみ出そうになったら、その時点で巻くのをストップしましょう。

PEラインの下糸として、ナイロンラインを巻く場合は、ほどほどの所で巻くのをストップします。

下糸の量は加減が難しいです。

下糸が多すぎると、PRラインを巻いた時に、スプールから糸が出てしまいます。

かといって下糸が少ないと、今度はスプールに隙間ができてしまいます。

ルアーを投げるときに、糸とスプールがぶつかり、飛距離が落ちる気がします。

どちらかといえば、隙間が空いている方が良いので、下糸の量は少な目が良いです。

とりあえずの目安として、最初はスプールの半分ぐらいまで下糸を巻いてみましょう。

リールへのPEラインの巻き方

次はPEラインの巻き方についてです。

前に述べたようにナイロンの下糸を巻いたら、下糸に8の字ぐるぐる結びでPEラインを結びます(リンク先はシーガ様のサイトです)。

私はずっとこの結び方を使い続けていますが、結び目が解けたことは一度もありません。

PEラインとショックリーダーを結ぶときも、この結び方です。

下糸にPEラインを結んだら、リールにPEラインを巻いていきます。

巻き方は下糸と一緒です。

最後まで巻いたら完成です。

糸の端をリールに留めておきましょう。

PEラインの交換について

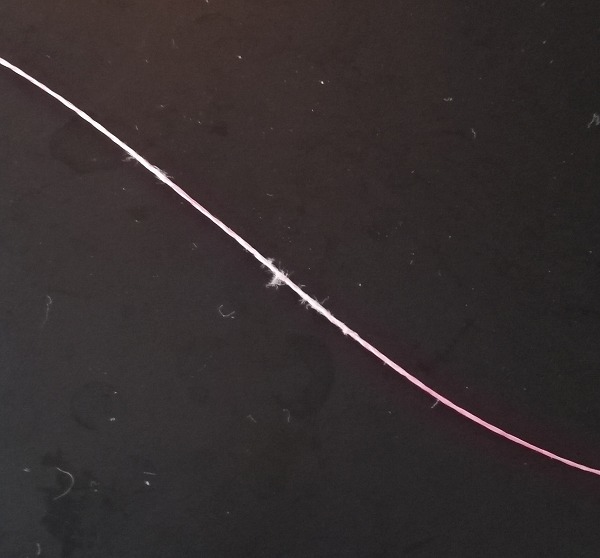

PEラインを使い続けていると、どうしても根ズレなどで痛んでしまいます。

糸が痛んでしまうと、ルアーを投げた時や、大物とのやり取りの時に切れてしまうので、こまめに交換しておきましょう。

私の場合、使用頻度にもよりますが、1シーズン使用したら交換するようにしています。

PEラインを交換する際、リールに入っているラインを全て出さなければいけません。

手作業で糸を出すのは面倒です。

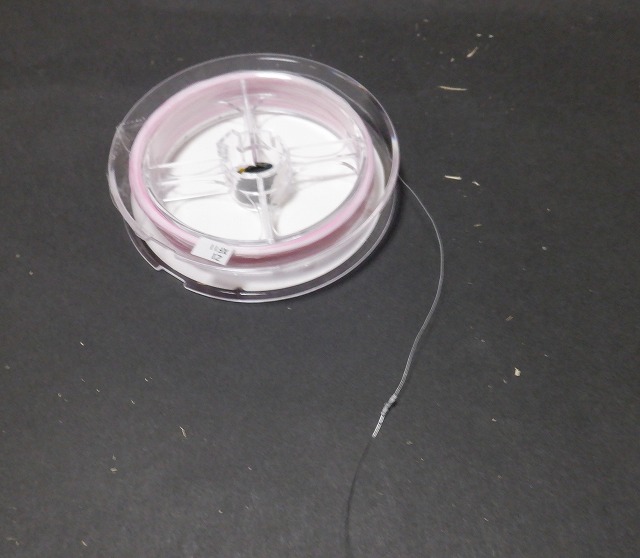

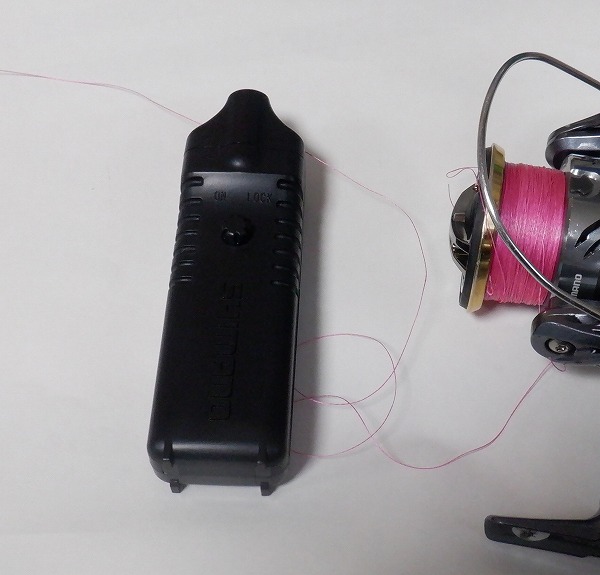

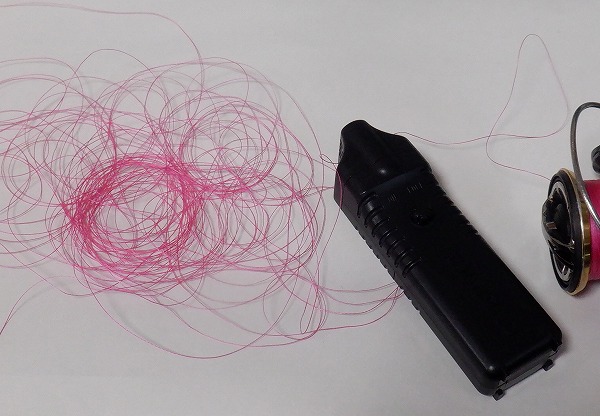

そこで便利なのが、ラインリムーバーです。

機械の間に糸を入れ、スイッチを押すことで、糸がシュルシュルと出ていきます。

出した糸は、アシストフック作りなどに使えるので、取っておくと良いでしょう。

PEラインはとても滑りやすいので、使うときはショックリーダーというシステムを組みます。

ショックリーダーについては、下のページに書いています。