ストリンガーを使う理由

釣った魚の保管方法は、釣りに行く前に考えておかなければいけません。

他の釣り人を見ているとクーラーボックスを釣り場まで持ち込んでいる方も多いようです。

ところが青物を狙うとなると、釣り場にクーラーを持ち込むのは大変です。

青物は堤防や磯などの先端近くで狙うことが多く、往々にして、駐車場から釣り場まで結構な距離を歩くことになります。

他の釣り人を見ているとクーラーボックスを釣り場まで持ち込んでいる方も多いようです。

ところが青物を狙うとなると、釣り場にクーラーを持ち込むのは大変です。

青物は堤防や磯などの先端近くで狙うことが多く、往々にして、駐車場から釣り場まで結構な距離を歩くことになります。

大物が入るようなクーラーを持って長距離を歩くのはとても大変です。

クーラーを運ぶためのカートもありますが、磯などの起伏のある釣り場ではそれも使えません。

大物が入るようなクーラーを持って長距離を歩くのはとても大変です。

クーラーを運ぶためのカートもありますが、磯などの起伏のある釣り場ではそれも使えません。

魚が釣れた場合、帰り道のクーラーは来た時よりも重くなっています。

釣りをしてヘトヘトになった体に鞭を打ち、重くかさばるクーラーを運ばなければいけません。

そんな魚の保管の保管の問題を解決してくれるのがストリンガーです。

ストリンガーについては青物釣りのタックルのページでも少し紹介しました。

下の画像のストリンガーは自作したもので、先端に付いている赤いものは浮き(フロート)です。

魚が釣れた場合、帰り道のクーラーは来た時よりも重くなっています。

釣りをしてヘトヘトになった体に鞭を打ち、重くかさばるクーラーを運ばなければいけません。

そんな魚の保管の保管の問題を解決してくれるのがストリンガーです。

ストリンガーについては青物釣りのタックルのページでも少し紹介しました。

下の画像のストリンガーは自作したもので、先端に付いている赤いものは浮き(フロート)です。

なお、ストリンガーの自作方法については、ストリンガーの自作についてのページをご覧ください。

ストリンガーは、ロープの先に大きいフックスナップが付いていて、そこに魚の口をひっかけます。

なお、ストリンガーの自作方法については、ストリンガーの自作についてのページをご覧ください。

ストリンガーは、ロープの先に大きいフックスナップが付いていて、そこに魚の口をひっかけます。

そのまま魚を海水に入れるか、締めてから海水に入れて保存しておきます。

下の画像の通り、ストリンガーはライフジャケットのカラビナにくっつけて持ち運ぶこともできるので、手が空いて移動が楽になります。

そのまま魚を海水に入れるか、締めてから海水に入れて保存しておきます。

下の画像の通り、ストリンガーはライフジャケットのカラビナにくっつけて持ち運ぶこともできるので、手が空いて移動が楽になります。

大体のストリンガーは魚を引っ掛けるフックが大きいので、小物釣りには向いていません。

30cmぐらいまでの魚を釣るなら、小型のクーラーを持ち運ぶ方が良いと思います。

魚の鮮度をキープするならば、ストリンガーよりもクーラーボックスの方が向いています。

ですが運搬はストリンガーに歩があります。

涼しい時期であれば、半日ぐらい死んだ魚を海中に入れておいても鮮度は悪くならないので、私は専らストリンガーを使っています。

大体のストリンガーは魚を引っ掛けるフックが大きいので、小物釣りには向いていません。

30cmぐらいまでの魚を釣るなら、小型のクーラーを持ち運ぶ方が良いと思います。

魚の鮮度をキープするならば、ストリンガーよりもクーラーボックスの方が向いています。

ですが運搬はストリンガーに歩があります。

涼しい時期であれば、半日ぐらい死んだ魚を海中に入れておいても鮮度は悪くならないので、私は専らストリンガーを使っています。

ストリンガーの使い方

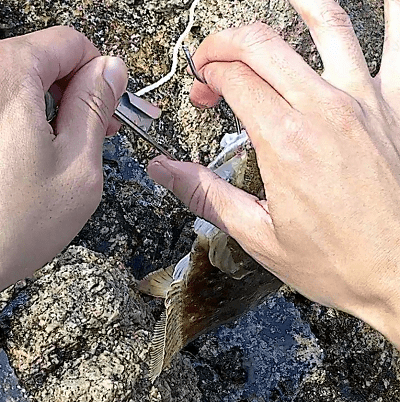

ストリンガーの使い方は下の画像の通りです。

まずフックを開けて魚の口を通します。

サゴシやヒラメなど、歯が鋭い魚をつなぐ際には注意が必要です。

サゴシやヒラメなど、歯が鋭い魚をつなぐ際には注意が必要です。

魚の口を通したら、フックを閉じて完了です。

魚の口を通したら、フックを閉じて完了です。

魚をつないで生かしておくならば、スナップはエラを通さないようにし、口の薄い膜のところを通すようにします。

魚の口にスナップを付けたら、魚を海中に落としておきます。

魚をつないで生かしておくならば、スナップはエラを通さないようにし、口の薄い膜のところを通すようにします。

魚の口にスナップを付けたら、魚を海中に落としておきます。

鮮度のことを考えると、魚をストリンガーにつないで生かしておき、帰る時に締めて行くのが良いでしょう。

ただ、私はできるだけ魚を苦しませないようにしたいので、魚を釣ってストリンガーにつないだら、すぐに締めることにしています。

鮮度のことを考えると、魚をストリンガーにつないで生かしておき、帰る時に締めて行くのが良いでしょう。

ただ、私はできるだけ魚を苦しませないようにしたいので、魚を釣ってストリンガーにつないだら、すぐに締めることにしています。

ストリンガーと魚の活け締め

私が魚をキープするときの手順について、詳しくは魚の締め方のページに書いています。

まずは釣り上げた魚を脳〆めします。

それから魚をストリンガーにつなぎ、ナイフを入れて血が流れる状態にし、すぐに海水に落とします。

可能であれば水の中でナイフを入れるようにします。

ナイフを入れてから海水に落とすのが遅れると、血が固まってしまい、血抜きができなくなります。

最初に脳〆めをしてからストリンガーにつなぐ場合が多いですが、磯などの足場が狭い場所では、手順を逆にすることもあります。

タモで魚をすくってから、魚をタモに入れたままストリンガーにつなぎ、足場の広い場所に持って行ってから脳〆めします。

ナイフを入れてから海水に落とすのが遅れると、血が固まってしまい、血抜きができなくなります。

最初に脳〆めをしてからストリンガーにつなぐ場合が多いですが、磯などの足場が狭い場所では、手順を逆にすることもあります。

タモで魚をすくってから、魚をタモに入れたままストリンガーにつなぎ、足場の広い場所に持って行ってから脳〆めします。

最初に魚をストリンガーにつないでしまえば、魚が暴れたりしても魚を海に落としてしまう心配がありません。

魚をつないだら、ストリンガーの糸巻きは堤防にある突起などに固定しておきます。

最初に魚をストリンガーにつないでしまえば、魚が暴れたりしても魚を海に落としてしまう心配がありません。

魚をつないだら、ストリンガーの糸巻きは堤防にある突起などに固定しておきます。

堤防での場所取りは、何かしら、ストリンガーを固定できるものがある場所を選びましょう。

堤防なら大体の場合、ロープを固定できるものがあるはずです。

ただ、ストリンガーを固定できるものがない場所で釣りをすることもあるかもしれません。

その場合は、タックルボックスやクーラーボックス、竿ケースなど、持ってきている荷物にストリンガーを結びつけます。

できるだけ大きくて重い物にロープを結びましょう。

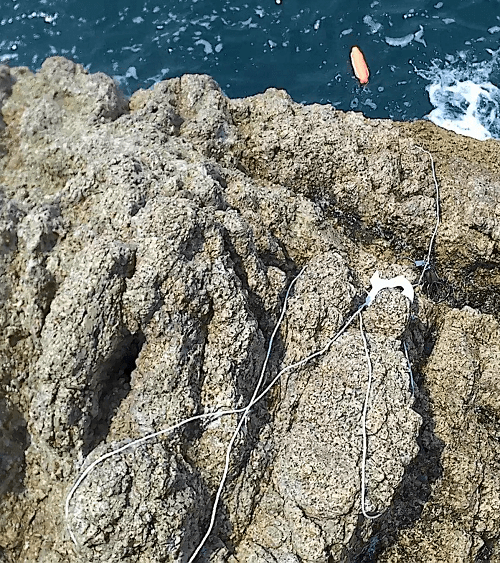

悩むのは磯場での固定方法です。

磯場では、岩にロープを岩に巻いておきます。

堤防での場所取りは、何かしら、ストリンガーを固定できるものがある場所を選びましょう。

堤防なら大体の場合、ロープを固定できるものがあるはずです。

ただ、ストリンガーを固定できるものがない場所で釣りをすることもあるかもしれません。

その場合は、タックルボックスやクーラーボックス、竿ケースなど、持ってきている荷物にストリンガーを結びつけます。

できるだけ大きくて重い物にロープを結びましょう。

悩むのは磯場での固定方法です。

磯場では、岩にロープを岩に巻いておきます。

ロープを少し巻いただけでは、ほどけてしまうこともあるので、グルグル巻きにしておきます。

岩を鋭い所にロープが当たる場合は、岩とロープの間に布を当てておきます。

磯場で、どうしてもロープを固定できる場所がない場合、堤防の場合と同じく、持ってきた荷物にロープを結びます。

荷物もない場合は、ストリンガーを使うのをあきらめるか、ライフジャケットに結びつけるしかありません。

ただ、ライフジャケットに着ける場合、いざという時に体にロープが絡まってしまい、危険なのでお勧めしません。

釣りを終えたら、魚がつながったストリンガーをそのまま手で持って車に戻ります。

そして魚をストリンガーごと車中のクーラーに入れ、持って帰ります。

魚をクーラーに入れるときは、ビニール袋に入れておくとクーラーや保冷剤が汚れません。

ロープを少し巻いただけでは、ほどけてしまうこともあるので、グルグル巻きにしておきます。

岩を鋭い所にロープが当たる場合は、岩とロープの間に布を当てておきます。

磯場で、どうしてもロープを固定できる場所がない場合、堤防の場合と同じく、持ってきた荷物にロープを結びます。

荷物もない場合は、ストリンガーを使うのをあきらめるか、ライフジャケットに結びつけるしかありません。

ただ、ライフジャケットに着ける場合、いざという時に体にロープが絡まってしまい、危険なのでお勧めしません。

釣りを終えたら、魚がつながったストリンガーをそのまま手で持って車に戻ります。

そして魚をストリンガーごと車中のクーラーに入れ、持って帰ります。

魚をクーラーに入れるときは、ビニール袋に入れておくとクーラーや保冷剤が汚れません。

ストリンガーの選び方

ストリンガーを選ぶ際、考えなければいけないのは、フロートの有無・フックの大きさ・ロープの材質や長さなどです。 フロートがないと、使っているときにロープが水中の障害物に引っかかってしまうことがあります。 特に、壁がイガイだらけの防波堤などでは注意が必要です。 ひっかかると、最悪そのまま取れなくなってしまうこともあるので、ストリンガーはフロート付きの物をお勧めします。

ストリンガーのフックの大きさは、40~50cmぐらいのイナダやサゴシを狙うのであれば、標準的なサイズで良いでしょう。

フックの数は5個もあれば充分です。青物は大きいので、たくさん釣っても食べきれません。

後はロープについてですが、足場がとても高い堤防でもなければ、長さは10mあれば問題ありません。

20mあればどんな釣り場でも大丈夫でしょう。

ロープの材質はいくつかありますが、大別すると、PPやPEなどのいわゆる普通のロープと、ワイヤーロープの2種類に分かれます。

私はPEロープで自作したストリンガーを使っていますが、ワイヤーロープの物を使っていたこともありました。

ワイヤーロープは頑丈なため、堤防の角や岩に擦れても切れにくいのが一番のメリットです。

ロープが硬いため、さばきやすいのですが、魚をたくさんキープした時にワイヤーを持ち上げると、手が痛くなります。

また、金属なので錆びてしまうのもデメリットで、使った後はよく真水に漬けておかなければいけません。

私はPEロープで自作したストリンガーを使っていますが、ワイヤーロープの物を使っていたこともありました。

ワイヤーロープは頑丈なため、堤防の角や岩に擦れても切れにくいのが一番のメリットです。

ロープが硬いため、さばきやすいのですが、魚をたくさんキープした時にワイヤーを持ち上げると、手が痛くなります。

また、金属なので錆びてしまうのもデメリットで、使った後はよく真水に漬けておかなければいけません。