釣具屋で釣り場所探し

誰も知らないポイントを見つけ、そこで大物を釣るのは最高です。

このページでは、青物が釣れるポイントの探し方について、釣りに行く前の情報収集の仕方を書いていきます。

まだ青物を釣ったことがない方は、実績のある有名なポイントに通い、まずは一匹釣ってみましょう。

自分の住んでいる地域で青物が釣れる有名なポイントを探す際は、地元の釣具屋で情報収集するのが一番です。

釣具屋の店内には、釣り物ごとに、どこで釣れているか掲示されていることがあります。

チェーン店であれば、メタルジグなどが並んだ青物釣りコーナーが開設され、釣り場の詳細や写真などが掲載されていることも多いです。

そういった店内掲示を探すのはもちろん、店員の方に聞けばより詳しく教えてもらえるかもしれません。

釣りたいターゲット名を伝え、いつどこで、どのようなタックルで釣れば良いのか聞いてみましょう。

もし、聞いた店員の方が詳しくないようであれば、誰か詳しい店員がいないか聞いてみると良いでしょう。

店員によって得意不得意な分野があります。

ネットで釣り場所探し

私はよくネットで情報収集を行います。

「自分の住んでいる地域+釣りたいターゲット」というワードで検索すれば、何かしら情報が出てくるでしょう。

個人のブログもヒントになりますし、大体の釣具屋のサイトでは一般の人から釣果情報を募っており、そこで見られる投稿は量が多く、今どこで何が釣れているかがタイムリーに分かります。

ただ、釣れるポイントを知っている人は、それを秘密にしておきたいものだと思います。

ネットに良いポイントの地名などが載っていることもありますが、詳細な場所まで載っていることは稀です。

釣具屋のブログでも、大まかな場所は載っていても詳細な場所はほとんど載っていません。

大まかな場所が分かったら、ページに写っている画像などを手がかりに、実際に釣れそうな場所に見当を付けていくしかないでしょう。

他にも、googleマップで海岸線を見るのも良いです。

青物がよく釣れる場所の定番は、大きめの堤防や磯など、できるだけ海に張り出した場所の先端です。

湾内でも青物が回遊してくることはありますが、先端の方が釣れる確率が高いです。

また、砂浜などの開けた海岸も青物が回ってくることが多いです。

できるだけ水深があったほうがよく、近く(といってもすぐ近くではなく、数キロ離れているような場所でも良い)に大きな河川のあるような場所が狙い目です。

私の経験上、青物が釣れるポイントに共通しているのは、青物が自由に動けるスペースが多いことと、エサとなる小魚が多いことです。

障害物の多い湾奥や磯の奥では、青物をあまり見かけたことがありません。

堤防や磯の先端、砂浜などの海岸は開けているため、青物が動けるスペースが多く、青物が入り込みやすいのだろうと思います。

小魚が多い場所はとても狙い目です。というよりも、小魚がいないような場所では青物が回ってこないと思います。

ネットや本で場所を探す時、対象魚としてイナダやサゴシの名前が載っていない場所でも、アジやイワシが釣れるならば青物が釣れる可能性はあります。

同じフィッシュイーターである、シーバスやヒラメ・マゴチ・エソなどが釣れる場所も、青物が回ってくる可能性が充分にあります。

本で釣り場所探し

インターネットと比べるとアナログですが、書籍も釣り場を探すのに有効です。

大きい本屋でないと売っていないかもしれませんが、本屋の釣りコーナーで釣り場ガイドを探してみましょう。

有名な釣り場ガイドでは、空撮釣り場ガイドや海釣りドライブマップなどがあります。

釣り場ガイドを選ぶときは、釣り場の情報量が多いだけでなく、駐車場やトイレの位置が載っているものを探すと良いでしょう。

私は空撮のものを愛用していますが、イラストや空撮の写真などでポイントが紹介されていて、とても役に立ちます。

海岸の写真と共に、どこで何が釣れるかが書いてあります。

こういったガイドを読むとき、場所と釣り物の情報はあくまで参考程度にすると良いでしょう。

例えば、沖の岩周りに「イナダ」の表記があったとしても、そこでしかイナダが釣れないわけではありません。

そこで釣れた、もしくはそこが釣りやすいという情報なので、少し離れた場所でもイナダが回遊してくる可能性は充分にあります。

口コミで釣り場探し

情報収集で一番精度の高い方法は、自分の周りの釣り人に聞くことです。

同じ職場の人、学校の同級生、周りの人に、釣りが趣味の人がいたら、その人に釣れる場所を聞いてみましょう。

同じ職場で釣り好きの人を探すのであれば、私の経験からいくと、年配の方が釣りをしている可能性が高いです。

タイミングを見計らって、釣りをしている人がいないか聞いてみましょう。

釣れる場所を聞きたい時は、いきなり場所を聞くのではなく、「(ターゲット名)を釣ってみたいのですがどうすれば良いですか」と聞くのが良いでしょう。

釣り人は誰かと情報共有したい人が多い気がするので、道具や釣り方などを丁寧に教えてくれると思います。

その話の流れで、釣れる場所を聞き出します。

もちろん、その人との関係性が良ければ、いきなり場所を聞いても良いかもしれません。

実際に釣りをするときの釣り座の決め方

これまでは、釣りに出る前に情報収集をする方法を書いていました。

以降は、実際に釣りに行ってから、現地で釣り場を決める方法について書いていきます。

釣りのマナーについて

釣り座探しの大前提として、マナーについて書いておきます。

まず、立ち入り禁止の場所で釣らないようにしましょう。

立ち入り禁止になっているのは、危険だからとか、仕事で使われる場所だからとか、何かしら理由があるものです。

また、釣りでは先行者優先という考え方があります。

早い話が、釣り場は早い者勝ちということです。

後から来た人は、先に来た人の邪魔にならないよう、ある程度距離を取った場所で釣りをするようにしましょう。

以上のようなことを踏まえつつ、釣り場を探していきます。

釣り座を決めるポイント

さて、実際に釣り座を探すときのポイントを見て行きましょう。

まず、青物は潮通しの良い場所で釣れやすいです。

堤防や磯では、できるだけ先端を目指すと良いでしょう。

また、釣り場は開けていた方が良いです。

これは経験則ですが、青物はスペースが広く、自由に動けるような場所を好むような気がします。

浅い砂浜でも、横に充分な広さがあれば青物は入ってきます。

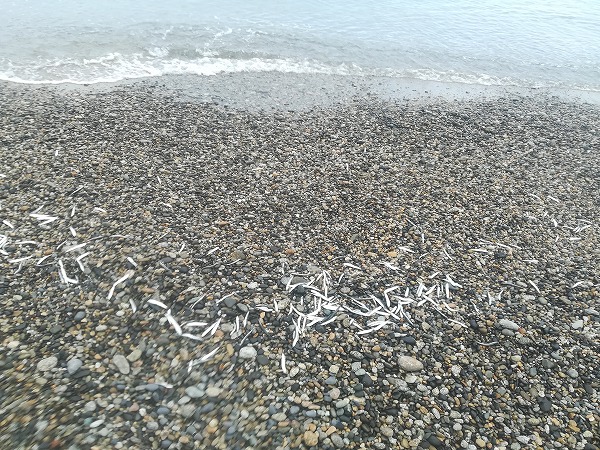

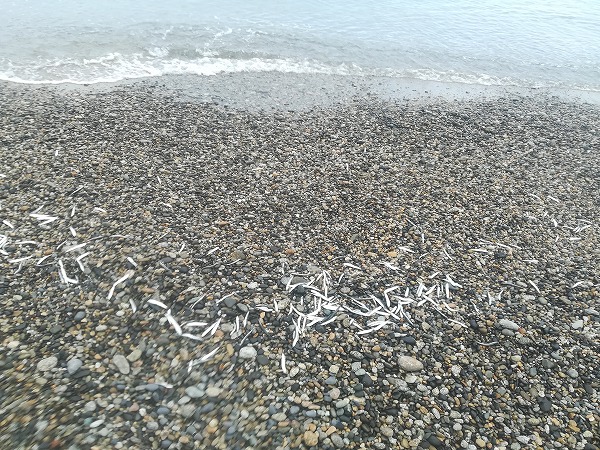

他に、青物の餌となるような小魚がいるかどうかも重要です。

小魚が打ち上げられているような砂浜や、小魚がたくさん泳いでいるような堤防・磯の先端は有望なポイントです。

良さそうなポイントがあれば下見をしてみると良いでしょう。

青物が釣れるシーズンの休日に釣り場に出かけ、どこに釣り人が陣取っているかを見てみましょう。

青物を狙っている釣り人は、頻繁にルアーを投げているので、餌釣りの人とはすぐに見分けがつきます。

もしその人が青物狙いでなかったとしても、ルアーで狙っているのはフィッシュイータのはずなので、その付近で青物が釣れる可能性があります。

良さそうなポイントがあれば記憶に留めておき、そこで釣りをしてみましょう。

釣り場に着いたら

実際に釣り場に行ったとき、まずは高所に立ってみましょう。

高い所から見渡せば色々な視覚情報が手に入ります。

海面から岩が飛び出ていたり、黒っぽくなっている場所には岩などの障害物(根)があります。

事前に根の場所を把握しておけば、根掛かりを回避することができます。

根周りは根掛かりのリスクがある一方、魚が付きやすかったり、魚の回遊ルートになっていることが多いです。

ポツンとあるような根の近くはルアーを通しておきたいポイントです。

高所から根の位置や形を見て、あらかじめどのコースでルアーを通すか考えておくと良いでしょう。

下の画像のような、入り組んだ場所は避けたほうが良いです。

このような場所では底までルアーを沈めると、ほぼ間違いなく根掛かりします。

海面を見渡した時に、色が薄くなっている帯のような部分(潮目)があれば、その付近を狙える位置を探しましょう。

潮目は潮と潮がぶつかってできる場所で、プランクトンやそれを追う小魚、さらにそれを追うフィッシュイーターが集まりやすい場所です。

カヤックフィッシングをしていて分かったことですが、沖に青物がいる場合、その付近では高い確率で陸からも青物が釣れます。

沖で漁船が操業していたり、釣り船が来ていたり、網が張られているような場所は狙い目です。

ナブラについて

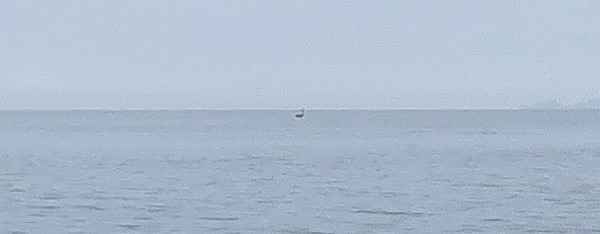

もっと直接的に青物の痕跡を探すのであれば、沖の海面に目を凝らしてみましょう。

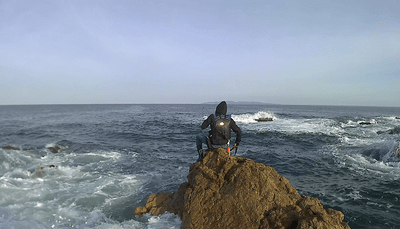

下の画像のようなナブラや、魚が跳ねているのを発見できることがあります。

ナブラとは、フィッシュイーターが水面近くで小魚を追い、水面に水しぶきが立っている状態です。

手の届く範囲にナブラがあれば、その近くにルアーを通せば百発百中で魚がかかります。

ただ、サバのナブラや小魚を追っているナブラの場合、中々ヒットに持ち込めないこともあります。

これもカヤックフィッシングをしていて分かったことですが、陸から手の届く範囲に比べ、沖ではかなり頻繁にナブラが起きています。

時期と場所にもよりますが、カヤックの周囲一帯で、何時間もサゴシが跳ね回るような状況に何度も出くわしました。

イナダはあまり跳びませんが、サゴシは結構な高さまでジャンプします。

沖でのナブラの多さが分かってからというもの、沖でサゴシが跳ねていないか気を付けて見るようになりました。

陸から遠い沖に目を凝らすと、たまにサゴシのジャンプを見ることができます。

そのような場所では、陸から青物の釣果が望めます。

双眼鏡で沖のナブラを探してみても良いでしょう。

ケーススタディー

釣り場所を選ぶ際に大事なことは、青物が回ってくるかどうかということが第一ですが、釣りやすいかどうかも大事です。

せっかく青物が掛かったとしても、逃げられては元も子もありません。

釣りやすさとは、即ち、青物とのやり取りと取り込みがしやすいかという点のことです。

例えば、下の画像のような場所で釣りをすることを考えてみましょう。

なお、分かりやすさのため、説明に使用している画像は別の日、別の時間のものを使ったりしています。

場所は磯の先端です。

沖に潮目があり、漁船も出ているので、釣れそうな雰囲気がプンプンしています。

手前に3つ足場があります。

誰も釣り人がいないので、場所は選び放題です。

さて、どこを釣り座にしたら良いでしょうか。

まず考えなければいけないのは、少し沖にある岩(下の画像の黄色丸)をどうかわすのかということです。

ルアーを投げるときも巻くときも、魚を掛けて寄せるときも、この岩がかなり邪魔になります。

魚が岩の裏に回り込んでしまったら、ほぼ間違いなく糸が切られてしまいます。

そう考えると、一番右の足場から釣るのは厳しそうです。

画像の右側の外、画像に写っていない部分にはさらに岩があり、右側にルアーを投げることもできません。

岩をかわすには、一番左の足場が釣座に良さそうです。

左の足場から、左に向かってルアーを投げれば、岩に干渉することがありません。

ところが、一番左の足場は、下の画像のようになっています。

かなり低い足場で、少しでも波があると波を被ってしまい、釣りをするのが厳しくなってしまいます。

なので、波の低い日は一番左の足を釣り座にします。

波が高ければ、真中の、馬の背のような岩場に乗るのが良さそうです。

少し奥まった場所にある高い足場なので、多少波があっても濡れません。

この場所からは、下の画像のオレンジの道筋でルアーを巻いたり、魚を寄せることになります。

以上が、釣り座の決め方の一例です。

磯では特に、釣り場所を決めるのに気を使います。

堤防ならば比較的障害物も少ないので楽ですが、人が多いと取り込みに気を使います。

多少強引に魚を寄せないと、周りの人とラインが絡まってしまいます。

砂浜はほとんど障害物がなく、周りの人から離れた場所に釣り座を取りやすいです。

取り込みは打ち寄せる波に乗せて魚をズリ上げればよいだけなので、釣りやすさという点では一番です。