不老不死温泉へ

十二湖を見物し終え、北へと向かう。

これから青森市内を目指すのだが、その前に観光雑誌で見て気になっていた不老不死温泉に立ち寄ることに。

不老不死温泉は、海に面した露天風呂が有名だ。

駐車場からしきりに覆われた露天風呂が見えている。

左側の道は本館へと続く。

館内に入って日帰り入浴の受付を済ませ、説明を聞く。

露天風呂にはシャワーがないので、まずは内湯で体を流さなければいけないようだ。

内湯に行ってみると、ガイドブックで見たような黄白色の濁り湯。

とてもいい湯。

露天風呂に行かずとも、この内湯だけで満足してしまいそうだ。

露天風呂へは内湯から直接行くことはできない。

内湯を出て服を着、一旦館内に戻る。

備え付けのカゴを持って外へ出て、駐車場から見えていた露天風呂へと続く道を行く。

露天風呂は混浴と女湯に分かれている。

しきりで覆われた中に入ると、カゴを置く棚があり、そこで服を脱ぐ。

露天風呂は内湯と同じような黄白色の濁り湯だ。

前面には海が見えており、岩々を波が洗っている。

海鳥が一羽、岩の上をヒョコヒョコと歩いていた。

海風を上半身に受けながら湯につかっていると、遠くの沖合を大きな船が通り過ぎていく。

もしやあれは、北海道に行くときに乗った新日本海フェリーではあるまいか。

船体や白い色がそれらしく、船が進む方向的にも合致している。

北海道のことを思い出しながらしばらく露天風呂を楽しんだ。

大岩周辺の散策

不老不死温泉を出て、海沿いを進む。

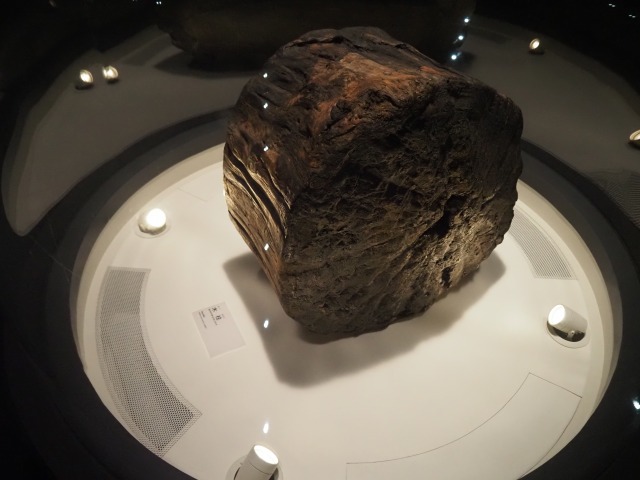

途中、浅瀬に特徴的な大岩のある場所に出た。

あの岩は、そのものずばり大岩というらしい。

少し歩いてみよう。

赤く小さな社がある。

大岩まで遊歩道が続いている。

大岩の上には柵があるので、もしかすると岩の上に登れるのかもしれない。

まだ先は長いので、道の途中で引き返すことにした。

道の駅 ふかうらへ

大岩からまたしばらく走ると、道の駅が見えてきた。

道の駅 ふかうらだ。

昼飯が調達できないかと思い、寄ってみることに。

ここの道の駅は、魚介類が多くおいてある。

弁当や総菜も豊富で、サザエ弁当やタコ飯など、美味そうなものがたくさん置いてある。

いくつか買って、適当なところで海を見ながら食べることにしよう。

千畳敷に到着

またしばらく走り、千畳敷海岸に着いた。

この千畳敷海岸は、道路の青看板に何度も目印として表示されており、寄ってみようと思っていた。

ここの海岸周辺には奇岩が多いようだ。

ライオン岩とあるが、奥に写っている岩のことではなく、ここから少し離れたところにある岩のことらしい。

奥の岩も十分ライオンのように見える。

千畳敷海岸は、緑がかった畳のような岩が特徴的だ。

背後には線路が通っている。

だいぶ北まで来たが、やっぱりまだ紅葉していない。

紅葉のハイシーズンは道路が混むので、今ぐらいの時期が観光には良いのかもしれない。。

さて、千畳敷海岸を目の前に見ながら、道の駅で買った弁当を広げることにしよう。

またイチジクと、タコ飯、イカのかきあげを買った。

結構量が多い。

腹が減っているときに食べ物を買うと、どうしても買いすぎてしまう。

食べきれなかったら後で食べることにしよう。

弁当を広げていると、海鳥が集まってきた。

かなり近くまで寄ってくる。

前から不思議だったのだが、鳥はどうやって食べ物を判断するのだろう。

視覚がメインなのだろうけれど、嗅覚は効くのだろうか。

ビニール袋を持った人間は食料を持っていると学習しているのかもしれない。

そんなことを考えながら昼飯を食べた。

青森市内の三内丸山遺跡へ

次の目的地は、青森市内にある三内丸山遺跡だ。

道中に、リンゴで有名なつがる市などがあるのだが、今後の行程を考え、一路青森市へ向かうことにした。

しばらく走って青森市へ。

三内丸山遺跡に到着。

見えている博物館のような施設は縄文時遊館といい、三内丸山遺跡を見るためには、まず縄文時遊館に入る。

敷地には物産館などもあるようだ。

海外からの人も見かけた。

以前テレビで、青森の風情ある温泉に、外国人観光客がたくさん訪れているというのを見た。

青森は、海外からの入口である東京からだいぶ離れているが、それでも外国人観光客をそこそこ見かけた。

後で訪れる八甲田ロープウェイにも、中国や韓国の人がたくさんいた。

館内に入って受付を済ませる。

道なりに奥へ行き、三内丸山遺跡へ。

三内丸山遺跡の散策

三内丸山遺跡といえば、歴史の教科書にも載っている有名な遺跡だ。

看板によれば、縄文時代の前期中頃~中期(紀元前約3900~2200・今から5000~4000年近く前)にかけて継続した集落の遺跡とのこと。

最近、日本や日本人のルーツについて考えることが多く、日本最古の書物である古事記や、万葉集を読んでいた。

三内丸山遺跡の集落に縄文人が住んでいた時代は、これらの書物が書かれた時代よりもはるか昔(古事記が書かれた頃から約4500~3000年前)である。

書物の残されていないような時代、古代日本の雰囲気を少しでも感じたいと思っていたので、東北を回ろうと思ったとき、真っ先にここを目的地に加えた。

集落の散策

家々の跡が立ち並んでいる。

中に入ることもできるようだ。

これらの家は、縄文時代からの物がそのまま残っているわけではなく、当時の家を再現して建てられている。

だが、ここが集落として利用されていた時の雰囲気は伝わってくる。

北海道でアイヌの建築を見た後なので、造りなどを比較してしまう。

年代的にはかなりの隔たりがあるけれども。

大型竪穴建物

大型の建築だ。

この大きな建物は、集会所や共同作業所などの用途だと予想されているが、実際の所ははっきりしない。

当然ながら、古代からの遺物はそう多くはなく、当時のことはわずかな手掛かりを元に推測・検証していくしかない。

一つの発見で教科書が大きく変わってしまうこともあるそうだ。

古代史の面白さは、そういうところにあるのではないか。

大型堀立柱建物

ネットの写真などでよく見かける、大型の建造物跡だ。

これも、柱が立っていたことは分かっているが、詳細な構造や用途ははっきりしていない。

当時に使われていた建造物と形が違っていたとしても、古代に思いを馳せるためには何ら支障はない。

建物の中に、実際の6本柱の遺構がある。

これが5000年前の柱木か。

他にも、石器や土器がちりばめられた北盛土や、墓の跡などを見学し、館内に戻った。

館内の見物

館内には社会科見学中の小学生たちがいた。

北海道一周の時もそうだったが、平日にメジャーな観光地を訪れると、小学生の団体と遭遇することが多い。

そのようなときは毎回、彼らの邪魔にならないよう見学することにしている。

私のようなおっさんよりも、感性豊かな子どもたちの方が、展示を見て得る物も多いだろう。

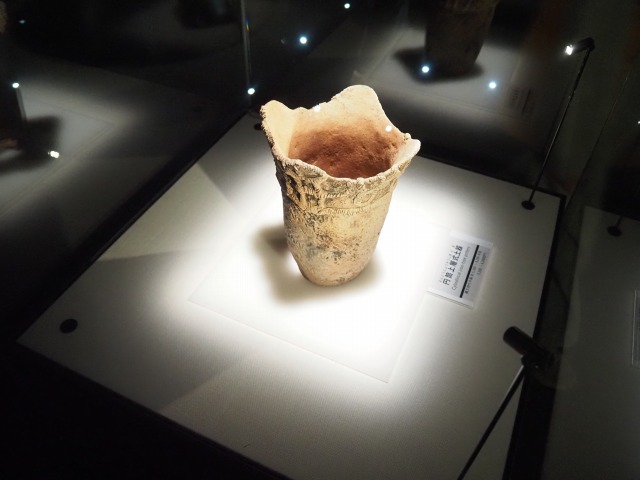

どの土器にも模様が付けられている。

こういう物を見ると、今も昔も人間は変わらないなあと思う。

変わらないのは、昔からの精神性が受け継がれてきていることの証左だろうか。

道の駅 浅虫温泉へ

縄文時遊館を出た。

今日の観光地巡りはここまでにしよう。

青森市から海沿いを走り、道の駅 浅虫温泉へ。

ここの上階は展望浴場になっている。

とりあえず土産を購入。

道の駅から道路と海を挟んだところに、湯ノ島という大きな島があった。

島の前面には鳥居が立ち、何とも不思議な雰囲気だった。

今日はここまでだ。

風呂に入ってゆっくりしよう。