このページでは、魚を締める理由や、ナイフやハサミを使った魚の締め方について説明します。

魚を締めるというと残酷な気もしますが、その是非についても書いていきます。

釣った魚を締めることの是非

大きい魚が釣れたら、エラや脊椎部分などにナイフを入れ、魚の息の根を止めるとともに、血抜きをします。

このような、釣った魚を処理する行為を(活け)締めと言います。

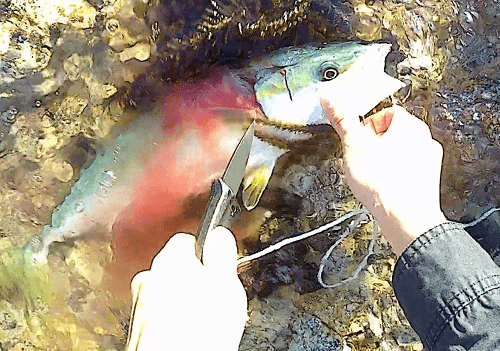

下の画像は、カヤックフィッシングで釣ったマダイを締めたときの画像です。

これから魚の締め方について解説していきますが、まず、このページを読んでいる方は、魚を締めるという行為に対してどんなイメージを持っているでしょうか。

以前、アオリイカを締める動画に、たくさんの批判コメントが付いたというニュースを見たことがあります。

その批判は、生き物を締めるという残酷な行為を、面白半分で動画に撮るとは何事だ、という論調だったようです。

生き物を締めて、息の根を止めることは残酷なこと、そう考えている方のコメントだと思います。

かく言う私も、魚を締めるということを初めて知った時、魚がかわいそうだと思いました。

また、何故そんなことをしなければいけないのかと、疑問にも思っていました。

魚を締めるのは、食味を落とさないためというのが一つ目の理由です。

早めに魚を締めて絶命させておくと、魚が暴れないため、魚の身が痛みません。

また、同時に血抜きを行っておくと、身に血が滲みにくくなり、身の鮮度が保たれるため、より美味しく魚を食べることができます。

私は、魚を締めることにはもう一つ意味があると思っています。

釣った魚を放置したり、生かしたままクーラーに入れておくということは、魚にとってかなりの苦痛だと思います。

魚は陸上で呼吸ができませんし、自由に動くことができません。

暴れれば表皮も傷ついていくでしょう。

陸に上げたままにしておくことで、かなりの恐怖も感じているのではないかと思います。

その状態のまま生かしておくというのは、締めて絶命させることよりも残酷なことではないでしょうか。

私はそう考え、魚ができるだけ苦しさを感じないよう、釣った魚はできるだけ早く締めることにしています。

魚を締めるという行為は、残酷な行為に見えますが、魚の苦痛を最小限にする行為なのではないかと思います。

下のページに書きましたが、私はカヤックで一匹のイナダと戯れてからというもの、魚に感情移入するようになってしまいました。

魚を釣ったら早めに締めて、できるだけ魚に苦痛を感じさせないようにしたいと思っています。

魚を締めるナイフについて

では、実際の締め方を書いていきます。

まず道具についてです。

青物釣りのタックルのページに少し書きましたが、魚を締めるとき、基本はナイフを使います。

ナイフは危険なので、取り扱いにはご注意ください。

使う時だけでなく、持ち運びにも注意が必要です。

正当な理由なく、刃渡り6cm以上のナイフを持ち歩くと、銃刀法違反に抵触する可能性があるそうです。

また、刃渡り6cm未満のナイフでも、軽犯罪法違反となることがあります。

ナイフを持ち運ぶ際に大事なことは、ナイフを使う用途をはっきりさせることと、すぐに取り出せるような状態にしておかないことです。

ナイフを持ち運ぶ時は、サヤにしまい、カバンの底に入れておきます。

また、使うときだけ速やかに出し、使ったらすぐに仕舞いましょう。

事故や事件防止のためにも、ナイフは釣りの時以外に携帯しないようにしておきます。

ナイフの選び方ですが、ナイフは折り畳み式ではないものを選びましょう。

魚を締めるとき、特に大物を締める場合は、けっこう力をかける必要があります。

折り畳み式のナイフでは、力をかけた時に、折りたたまれて手を怪我をする恐れがあります。

私は魚を締めるとき、シースナイフ ロングを使っています。

頑丈で錆びにくく、40~50cmの青物を締めるのであれば充分なナイフです。

鞘付きなので、持ち運びも安全です。

このナイフは、60cmぐらいまでの魚ならば、問題なく締めることができます。

それ以上の魚を締めるならば、もっと刃が厚く、パワーのある刃物が必要です。

ナイフ以外の道具について

私は魚を締めるとき、脳締めという行程も行うのですが、脳締めにはDAIWAのフィッシュピックがおすすめです。

ナイフでもできないことはないですが、フィッシュピックのほうがやりやすいです。

また、私はハサミで魚を締めることもあります。

使っているのは、シマノのバンノウハサミです。

後で詳しく説明しますが、足場が不安定な場所や、カヤックフィッシングでは、このハサミでエラを切り、血抜きだけ行います。

他に、足場が水面まで高いところでは、水を汲むロープ付きのバケツが必要です。

バケツの中で魚を締めたり、釣り場を汚してしまったときに洗い流すことができます。

重り入りのものだと、海中に落とした時に水が入りやすくなるので便利ですが、重くなる分、携行に少し不便です。

魚を締めるタイミングと場所

では、魚の締め方についてです。

魚を締めるのは、釣ってからしばらくして、魚が落ち着いてからの方が良いという話もあります。

その方が、血が抜けやすいそうです。

ですが、私は魚を釣ったらすぐにストリンガーにつなぎ、手早くナイフで締めてしまいます。

前に書いたように、できるだけ魚を苦しませたくないからです。

なお、ストリンガーの使い方などは、下のページをご覧ください。

魚を締めるときは、力を入れてナイフを扱うので、できるだけ足場の広い、安定した場所で行いましょう。

陸地で魚を締めると、魚の血で釣り場を汚してしまいますし、空気に触れた血が固まってしまい、血が抜けにくくなります。

できれば水中で締めるのが良いです。

水面に手が届く場所なら、魚をストリンガーにつないでから、水中に入れてナイフで締めます。

背の高い堤防の上で締めるときは、水中で締めるのは無理なので、水を入れたバケツに魚の頭を突っ込んで締めます。

脳締めについて

魚を締めるときは、まず利き手にナイフかフィッシュピックを持ち、もう片方の手でしっかりと魚体をつかみます。

魚をつかみにくければ、タオルでおさえると良いです(が、タオルは魚臭くなります)。

体の部分をつかみにくければ、下の画像のように、ストリンガーのフックと口の部分をつかんでも良いでしょう。

魚を押さえたら、まずは魚の脳に、ナイフかフィッシュピックを入れて脳締めをします。

脳締めは、魚を一瞬で絶命させるために行います。

この行程は飛ばしてもかまいませんが、やっておくと血抜きの時に魚が暴れません。

脳締めは、ナイフよりも、先述のフィッシュピックのほうがやりやすいです。

魚によって脳の場所は違いますが、イナダやツバスの場合は、下の画像の辺りです。

画像の黒線付近にナイフを入れます。

サゴシの場合は、下の画像の黒線のあたりです。

どの魚も、大体、エラの線の上あたりが急所です。

ナイフを入れたら、ナイフを少しひねります。

上手くいくと、魚の目がひっくり返り、魚体がぐったりします。

脳締めをもっと手っ取り早くやるには、ナイフの背や柄などの硬い部分、もしくは、落ちている石や木の棒などで、魚の頭を叩きます。

ホウボウやキジハタなど、頭骨がある魚の場合はナイフが刺さりにくいため、叩いて締めるのが良いでしょう。

血抜きについて

魚がぐったりしたら、続いて血抜きをしていきます。

エラ蓋の中にナイフを入れ、背骨ごと、背骨の上にある神経を切断します。

同時にエラを傷つけて出血させ、血抜きします。

尾の付け根の辺りも切っておきましょう。

後は魚を水に入れておけば、血が抜けていきます。

私はカヤックフィッシングで魚を釣った場合、作業スペースが狭く、力をかけにくいことから、脳締めと脊椎を断ち切る行程を省くことにしています。

釣った魚をストリンガーにつなぎ、エラにハサミを入れ、血抜きだけ行います。

陸で釣りをしている場合でも、足場が不安定な場合や、釣れた魚が大きすぎて、手持ちのナイフで締めるのが難しい場合は、エラを切って失血死させるだけでも良いと思います。

魚を締めたら海中に入れましょう。

10分もしたら、水から出して、クーラーに入れた方が良いでしょう。

私の場合、足場の悪い磯に行くことが多く、大半の釣行ではクーラーを持って行きません。

そのため、魚を締めて海中に入れたら、釣りが終わるまで放置しています。

ストリンガーの使い方のページに書きましたが、ストリンガーは血抜きするためだけではなく、クーラーを持っていくのが大変な釣り場で、魚を保管しておくのにも使います。

水温の低い時期であれば、2~3時間ぐらい魚を水中に入れておいても、刺身で美味しく食べられます。