一ヶ月かけてインドとネパールを旅してきた時の記録です。

このページでは、サダルストリートの二日目、サダルの端にあるIndian Museum(インド博物館)を見学し、

抽象画や化石、骨格標本などを鑑賞した時のことについて書いています。

インド博物館の抽象画に見入る

インド博物館に入場し、二階(ファーストフロア)から見学し始めたのだった。

絵画の部屋を見終えたので、中庭に出て次の部屋へ向かう。

今度は抽象画だ。

抽象画は何が書いてあるかさっぱり分からない。

私が初めて見た抽象画は、カンディンスキーの絵だったと思う。

ちょうどWikipediaの抽象絵画のページに、その絵が掲載されていた。

「Transverse Line – 横線」というタイトルの絵だ。

見た時は、書いてある物やモチーフはさっぱり分からなかったが、何だか楽しそうな絵だと思ったことを覚えている。

抽象画を見ていると、書いてある物は分からないのだが、何となく絵の全体・もしくは一部分が、自分の感情を揺さぶってくることがある。

私は絵について素人だが、抽象画は、作者の感情のほとばしりや心象風景を絵として表現した物だと思う。

絵を描いた時の作者の感情と、鑑賞する者の感覚に共通する部分があった時、共振が起きて、見た者の感情が揺さぶられるのではないか。

絵を見たときの、自分の感情の動きを楽しむのが、抽象画を鑑賞するときの楽しみ方なのではないかと思う。

もちろん、絵のモチーフを考えてみたり、絵を描いた時の作者の感情を推測しながら見るのも楽しい。

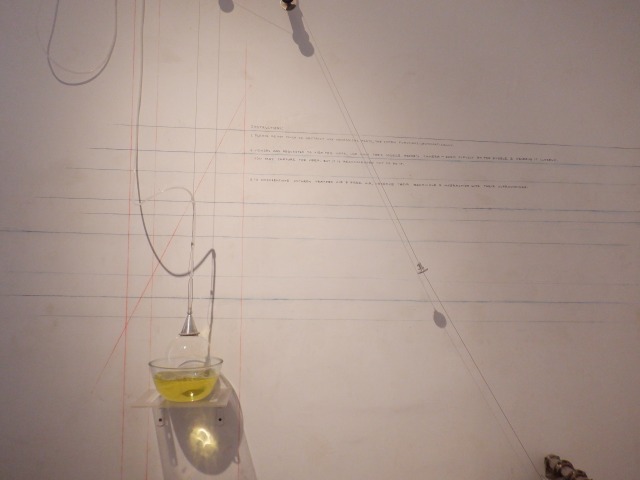

動く抽象的芸術作品

これも、何を表しているのかさっぱり分からないが、何だか見入ってしまう。

壁に描かれている直線も、直線なのに、柔らかな雰囲気を出しているのが面白い。

宗教画のコーナーへ

抽象画と同じ部屋に、宗教画のようなものも飾ってある。

こういうのは分かりやすい。

エジプトの壁画もそうだが、ゆるキャラっぽい人がいるのもグッドだ。

大きな部屋には、宗教画のような、抽象画のような絵がたくさんあった。

いや、抽象画は対象の無い絵のことだから、描かれている物が分かるこの絵は抽象画と呼ばないのかもしれない。

この部屋には、

・カフェでの一場面を切り取ったような絵

・アボリジニの民族画のような絵

・キジのような鳥が、木に付いた電球を整備しているような絵

・羽の生えた、スーツを着ている女性の腹の辺りから、クジャクの頭が顔を出しているような絵

などがあった。

抽象画よりは主張が分かりやすい気がするが、それでも考えながら見なければ分からない(考えても分からないこともある)。

絵を鑑賞するというのは難しい。

絵の何をどう見れば良いのか。

全体を見る?細部を見る?

絵が描かれた背景を知らないと楽しめない?

タイトルも見た方が良い?

インド各地での安全対策

また中庭に出て、次の部屋へ向かう。

外では子どもたちが列を作って歩いていた。

授業の一環で見学に来ているのだろう。

インド博物館の中では、他に何組も学生を見かけた。

なるほど、入り口のセキュリティーが厳重な理由が分かった。

これほど多くの子どもたちや、市民が訪れる場所ならば、警戒が厳重なのは納得できる。

Wikipediaによれば、この博物館は世界で9番目に古い博物館なのだそう。

そういう、歴史的に貴重な場所を守るためという意味合いもあるのかもしれない。

インドでは依然、国境地帯で紛争が起きているし、それに伴う(もしくは宗教がらみの)テロ事件も起きている。

Wikipediaで調べた限りでも、2000年代に入ってから、

などの事件が起きている(リンクは全てWikipediaです)。

だから要衝では警備が厳しいのだろう。

コルカタの空港も厳重に警備されていたし、駅に入るときや、各地の観光地でも所々で手荷物検査やボディーチェックが行われていた。

化石の展示室へ

さて、次の展示室へ。

男子ってこういうの好きよね①。

この部屋は、インド博物館の中でも特に素晴らしい。

ケースに入っているのは全て化石。

壁際に並んでいる戸棚も、化石で埋め尽くされている。

私はこの部屋で一日を潰せる自信がある。

部屋の中に立ち込める太古の空気が素晴らしい。

部屋中を回り、全てのケースを見た。

部屋の奥では、ショーケースの入れ替えと掃除が行われていた。

さて、次の部屋へ。

はく製や骨格標本の展示

男子ってこういうの好きよね②。

インドの女子たちも、こういうのを見ながら、「男子ってこういうの好きよね」とか言っているのだろうか。

そもそも日本の女子からして、「男子ってこういうの好きよね」なんて言ってるのだろうか。

この部屋には、見学に来ているインドの子どもたちが多かった。

彼らの見学の邪魔にならないよう、身を縮めながら見て回る。

お次は生命に関する展示。

こういうのも学校で習うが、改めて見ると勉強になる。

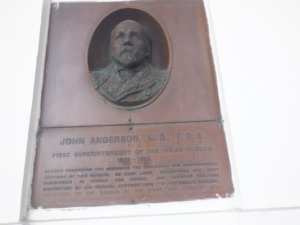

二階を歩いていると、レリーフを発見。

JOHN ANDERSONと書いてある。

調べてみると、館長をしていた方のようだ。

レリーフの前にベンチがあったので、座って一息つく。

天井には鳩。

ベンチでくつろいでいると、何人かの人がレリーフの写真を撮りに来た。

さて、次に行くとするか。

子どもに握手を求められる

二階をほとんど見終え、一階の階段に向かう。

途中、日本でいう小学生ぐらいの年齢の子たちとすれ違った。

結構人数が多い。一学級ぐらいの人数だ。

すれ違っている途中、一人の男の子から手を差し出され、握手を求められた。

すれ違いざまで咄嗟だったというのもあるが、握手はしないでおいた。

私は教育に関係する仕事をしていたことがあるので、こういうのはかなり気を遣う。

子供から手を出されたとき、すぐに頭に浮かんだのが、サダルストリートで声をかけてきた詐欺師たちの姿だった。

ここで手を差し出したら、この子は、外国人は愛想が良くて与しやすいと思うかもしれない。

この子が将来、私が会ったしつこい詐欺師のように、外国人にたかるような道に進んでもらっては困る。

それに、子どもが外国人と握手している姿を見て、引率の先生が良く思わないかもしれない。

考えすぎだろうか。いや、子どものうちに経験したことは、将来にかなりの影響を与える。

子どもとの関わり方は、考えに考えても、考えすぎということはないはずだ。

要は、どうしたら一番その子のためになるか、ということだ。

「どうしたらその子のために一番良いのか」というのは、後になってみないと分からない、いや、比較実験もできないので、後になっても分からないことだ。

だからこそ、大人は自分のポリシーに従いつつ、よく考えて接してやらなければいけない。

心からその子のためを思って接してやれば、その子も分かってくれる。

博物館の一階へ

今度は大量の石が展示されている。

この写真からが確か一階だったと思うのだが、記憶が定かでない。

一階にも様々な展示があり、紹介しているとキリがないので、ここからは駆け足になる。

大量の石。

ここでも一日潰せる自信がある。

実に素晴らしい展示だ。

次は仏教の、お釈迦様の石像だ。

過去に発掘されたものだろう。

仏教だけでなくヒンズーの石像も。

お釈迦様の石像が並んでいるのだが、この石像が何だか気に入った。

お顔のりりしさが良い。

係員に話しかけられてしどろもどろに

昔に使われていたコインの展示もある。

一階を見て回っていると、どこの部屋だったか忘れたが、係員から英語で話しかけられた。

とても流暢で長い英語。

何を言われているかさっぱり分からない。

話の中に、知っている単語すら出てこなかった。

「I can’t English.」と言いながら逃げ出した。

全ての部屋を見終わり、インド博物館を後にする。

出口が見つからなくて迷ったが、出口は入り口のすぐ隣だった。

出口にも、入り口と同じように金属探知機っぽいゲートがついている。

だが、入り口の堅固さに比べて、出口では特に何も言われなかった。

そのままゲートを素通りし、博物館を後にした。

博物館は展示が充実しており、全部見て回ると、2~3時間はかかるだろう。