梅のシロップづくり

6月は梅の季節。

スーパーに梅が並び始め、もらいものとして大量にいただくこともあります。

ところが、梅はそのまま食べるわけにもいかず、いざもらってみると、どうしようか迷ってしまいます。

そんなときは、瓶の中に氷砂糖と一緒に入れておき、梅シロップにすると良いでしょう。

水で薄めてジュースにしても良し、炭酸で割っても美味しく飲めます。

これからの暑い夏を過ごすのにぴったりです。

梅シロップの材料

梅シロップを作るのに必要なものは、これだけです。

・蓋のしっかり閉まる清潔なビン。

・梅

・氷砂糖

・酢(大さじ1ほど)

梅と氷砂糖は同量ぐらいが良いでしょう。

下ごしらえとして、梅は洗ってヘタを取り、凍らせておきます。

ヘタは爪楊枝で簡単に取れます。

凍らせる前に半日ほど乾燥させ、表面の水分を取っておきましょう。

梅を凍らせることで細胞が壊れ、中の水分が出やすくなります。

また、ビンはよく洗い、できれば熱湯に入れて消毒もしておきましょう。

雑菌が付いていると、寝かせている最中に中身がダメになることがあります。

梅シロップの作り方

ビンの中に氷砂糖を敷き、梅を入れます。

梅は凍ったままでかまいません。

梅の隙間に氷砂糖を入れ、さらに重ねて梅を入れていきます。

砂糖を多めにし、梅を少し残しておきます。

十分に梅と砂糖を入れたら、酢を大さじ1まわしかけ、きっちり蓋をします。

しばらく置くと、浸透現象によって氷砂糖が梅の水分を吸い、氷砂糖が溶けてきます。

かさが減って隙間が空いたら、残りの梅を詰め込みます。

ビンの天地をひっくり返し、砂糖液を上の方の梅にも回しましょう。

このまま冷暗所に置いておきます。

冷蔵庫がおすすめです。

できれば一日に一回程度、ビンをひっくり返して液を全体に回します。

このまま一か月ほど置いておけば、飲み頃になるでしょう。

今から楽しみです。

梅の炭酸ジュース

ビンに入れて約二週間後の梅です。

砂糖は溶け切っていませんでしたが、けっこう梅の汁が出てきています。

まだ早いのですが、炭酸水で割ってみることにしました。

シロップに氷と炭酸水を入れます。

量は様子見で、まず1:1で割ってみます。

濃かったら炭酸水を足し、薄ければシロップを追加します。

甘めですが、梅の味がしっかりとします。

飲んだ後にちょうど良い酸っぱさが来て、味のアクセントになっています。

ウイスキーで梅酒づくり

梅シロップに続き、ウイスキーを使って梅酒も作りました。

なお、家庭で梅酒などを作る場合、つまり、既存の酒に何かを混ぜて新しく酒を造る場合、いくつかの点で注意が必要です。

国税庁ホームページのQ&Aに詳しく書いてありますが、

・作った酒を販売しないこと

・元となる酒はアルコール度数が20度以上の物を使うこと

・梅以外のものを使う場合、ぶどうなど特定の品目は使えないこと(ホームページ参照のこと)

の3点が特に注意が必要でしょう。

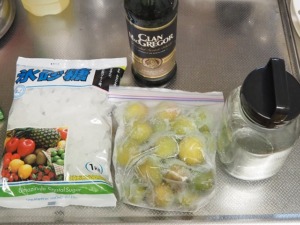

梅酒づくりの材料

材料は、

・蓋のしっかり閉まる清潔なビン。

・梅

・氷砂糖

・20度以上の酒

氷砂糖は好みで入れても入れなくても良いです。

入れた方が浸透圧の関係から、梅のエキスが出やすくなると思います。

酒については、度数の高い酒であれば、好みで好きなものを使ってよいと思います。

今回は、ちょうど手元にあったクラン・マクレガーというウイスキーを使っています。

スーパーで売っているホワイトリカーなどでも良いでしょう。

下ごしらえについてです。

シロップのときと同様、梅はヘタを取り、よく洗い、乾燥させて表面の水分をとります。

乾いたら、冷凍庫に入れて凍らせておきましょう。

ビンも中をよく洗い、できれば煮沸消毒します。

シロップと違い、アルコール度数の高い酒を使うので、雑菌は繁殖しにくいです。

梅酒の作り方

ビンに氷砂糖を敷きます。

梅を入れ、隙間に氷砂糖を入れます。

シロップの時より砂糖を少なく、梅を多めにしています。

シロップのときと違い、最後にウイスキーを詰めるので、砂糖が溶けても隙間は空きません。

梅は全部使い切ります。

詰め終わったら、上からウイスキーを注ぎます。

梅と砂糖が全てかぶるまで入れたら、蓋を閉めます。

このまま冷暗所に置いておきます。

雑菌が繁殖しにくいので、冷蔵庫でなくても大丈夫です。

たまにビンの天地をひっくり返しましょう。

3か月ごろからが飲む目安です。

水割りの梅酒

約2週間後の様子。

砂糖はあらかた溶け、梅はシワシワになっています。

実は梅酒を付けてすぐ、二週間ちょっとで北海道を一周してきました。

帰りに、本州最北端の大間崎でカップを買っていたので、それで梅酒を飲んでみることにしました。

まだ漬け込む時間はだいぶ短いのですが、1:1の水割りに。

北海道から無事に帰って来られたことを祝して。