カヤックフィッシングに出た時、一匹のイナダがカヤックに付き纏ってきました。

そのときに、魚群探知機の周波数分割機能を使いながら、反応をたくさん撮影したので、このページに掲載します。

まず、簡単に魚群探知機の画面の見方を説明し、周波数分割機能について説明していきます。

魚群探知機の画面の見方についての簡単な説明

まず、簡単に魚群探知機の画面の見方について説明しておきます。

画面の見方については、前のページで詳しく解説しています。

基本的なことをご存じの方は、この項目は飛ばしてください。

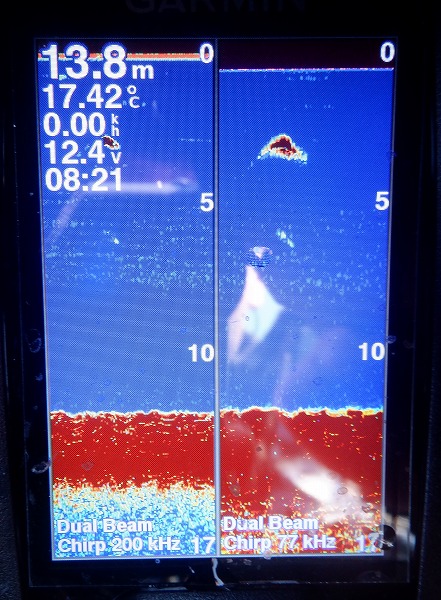

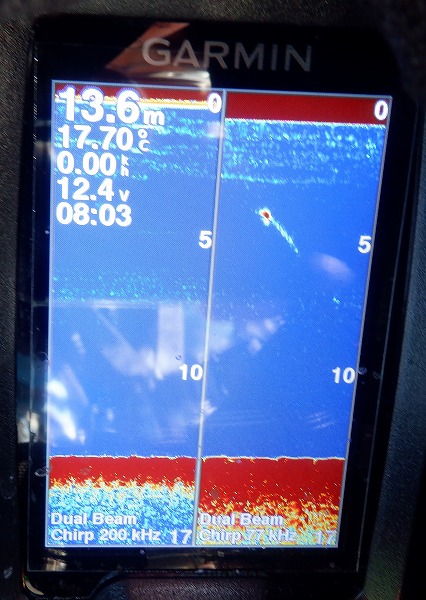

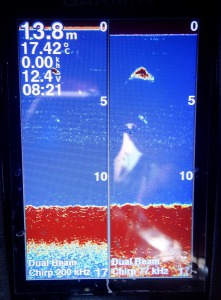

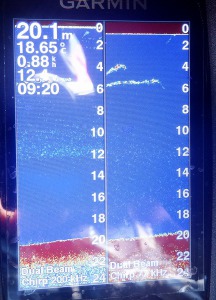

例えば、下の画像で、3~4m付近に2つ映っている赤い影が、イナダの反応です。

このような反応は、ブーメランのような形をしているので、そのものズバリブーメラン反応といいます。

ブーメラン反応は、大きめの魚が、舟の下を通った時に出ることがあります。

なお、画面が左右に分割されているのが、周波数分割です。

周波数分割については次の項目で詳しく解説するので、とりあえず、画面が分割されているのは気にせずに、読み進めてください。

この魚群探知機の画面は、カヤック下の海中をそのまま映しているわけではありません。

横の軸は位置ではなく時間を表しています。

一番右端の数ミリのドットが、最新のカヤック下の状態を表しています。

魚群探知機の振動子は、カヤック下の広い範囲に音波を飛ばし、何かにぶつかったら画面の右端に反応が現れます。

上で見た画像では、右端には反応が出ていないので、もうカヤックの下にはイナダがおらず、イナダが通り過ぎてしまったことを表しています。

画面の周波数分割について

次に、画面が左右に分かれている理由、周波数分割について説明していきます。

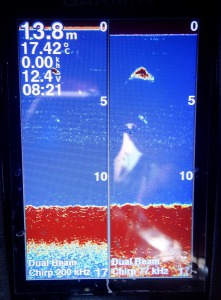

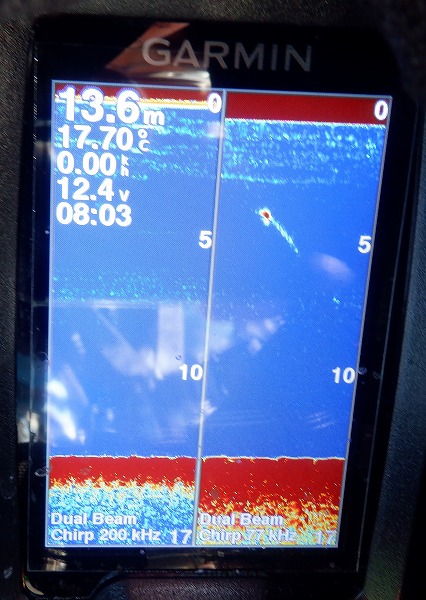

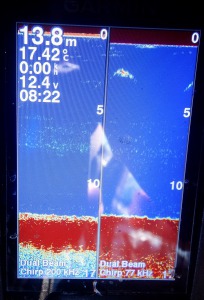

また、別の反応が出た時の画像です。

画像を見ると、右側の画面にはイナダが映っていますが、左側には映っていません。

画面の右と左で、それぞれ探索範囲の広さが違っているということです。

右側の画面は、感度が落ちる代わりに探索範囲が広く、左側は、感度が良い代わりに探索範囲が狭くなっています。

探索範囲の広い、右の画面にはイナダが映り、範囲の狭い左の画面には、イナダが映らなかったということです。

このことから分かるのは、このとき、イナダがカヤックから少し離れた所を通ったということになります。

反応が小さく不鮮明なのも、イナダが遠くを通ったことを裏付けています。

このように、別々の周波数の音波を飛ばすことで、色々な情報を手に入れられる機能が、周波数分割です。

ガーミンストライカー4で周波数分割する方法

ちなみに、私が使っているのはガーミンストライカー4という魚群探知機ですが、他の魚群探知機でも、同様の機能はあると思います。

ガーミンストライカー4で周波数分割をする方法は簡単です。

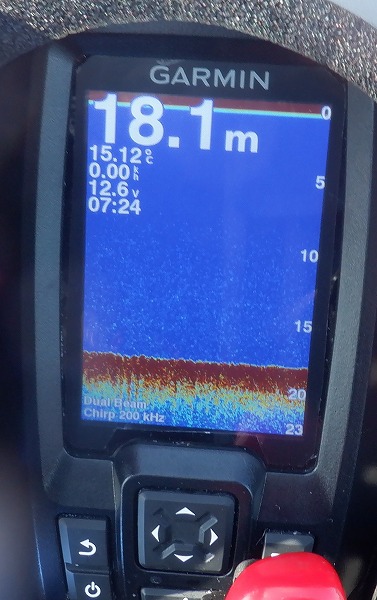

ストライカー4の電源を付けると、下の画像のような機能を選択する画面になります。

上の画像だと見にくいですが、上から三番目の「Split Frequency」を選ぶと、画面を周波数分割できます。

なお、一番上の「Traditional」を選ぶと、通常の魚群探知機の画面(一画面表示)になります。

基本的には、「Traditional」を使えば十分です。

イナダの魚群探知機反応について

では最後に、イナダがカヤックの下を通った時の反応を載せていきます。

赤く大きい影がイナダの反応です。

これは先ほど載せた画像です。

右側の尾を引く赤い影がイナダです。

右側にしか映っていないので、カヤックから離れたところを通ったことが分かります。

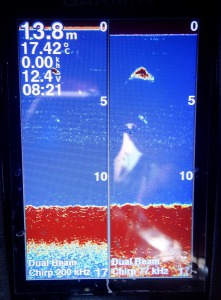

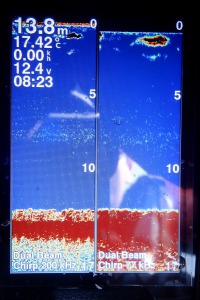

次の画像です。

左右の5m付近に見える、斜めになっている帯がイナダの反応です。

上の画像では左右共に反応があるので、カヤックの真下近くを通ったことになります。

また、反応が右端に出ているので、今現在、魚がカヤックの下にいることを示しています。

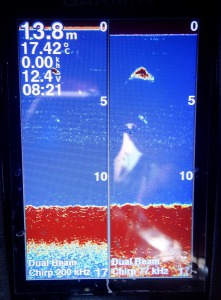

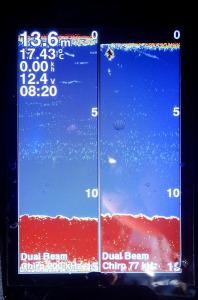

次は、画像が見にくいですが、赤く大きい影がイナダの反応です。

先ほども書きましたが、ブーメランの形をしているブーメラン反応です。

大型魚が舟の下を通ると、このようなブーメラン型の反応が出ることがあります。

イナダがカヤックの近くに来ました。

反応が鮮明です。

次は、イナダがカヤックに接近してきたときのものです。

反応が分かりにくいですが、右側の画面の、左上に映っている赤い影がイナダです。

ブーメラン反応です。

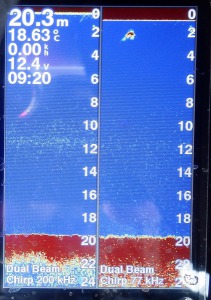

次は、反応が小さく、右側にしか映っていないので、カヤックから少し離れたところを泳いだのでしょう。

イナダがカヤックにぶつかってきた時の反応です。

これもカヤックにぶつかった時の反応です。

ブーメラン反応です。

カヤックに接近してきています。

小さい反応です。

カヤックから離れた浅場を泳いでいます。

これもカヤックから少し離れた場所を泳いでいます。

6m付近にある、左右に伸びる線は、タイラバを一定の層に留めていたときの反応です。