【萱野茂 二風谷アイヌ資料館を見学・世界各地の民具】車で北海道一周の旅:その79

車で北海道をほぼ一周したときの記録です。

このページでは、萱野茂 二風谷アイヌ資料館を訪問したときのことについて書いています。

萱野茂 二風谷アイヌ資料館へ

平取町立二風谷アイヌ文化博物館にひきつづき、近くにある、萱野茂 二風谷アイヌ資料館を訪れた。

萱野茂さんは、ここ二風谷の出身で、アイヌ文化の保存に尽力された方だ。

アイヌ初の国会議員となったことでも有名であり、たくさんのアイヌ関係の著作もある。

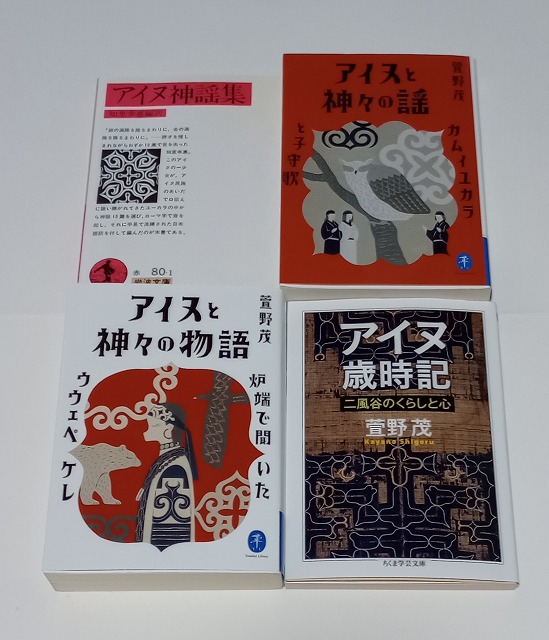

北海道に来る前、萱野茂さんの著書を含め、アイヌ関係の本に目を通していた。

いくつか北海道に持ってきてもいる。

ウエペケレ(昔話)を読んでいると、アイヌの広々とした精神性や生き方に心を打たれる。

前にも書いたが、私も囲炉裏のあるチセを建て、自然のそばで暮らしてみたいと思う。

資料館の中へ

さて、資料館の中へ。

先ほど訪れた、平取町立二風谷アイヌ文化博物館よりもこじんまりとした建物ではあるが、展示はとても充実している。

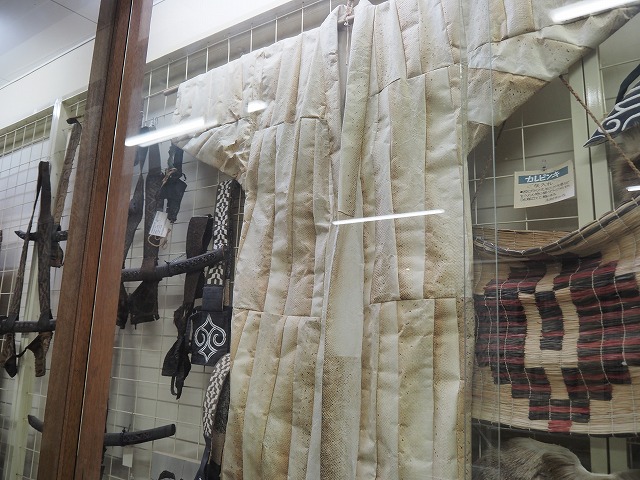

魚皮の着物だ。

こんな生活スペースは憧れだ。

囲炉裏の火にあたりながら、一日中、本でも読んでいたいものだ。

アイヌ文化と鮭は切っても切れない関係にある。

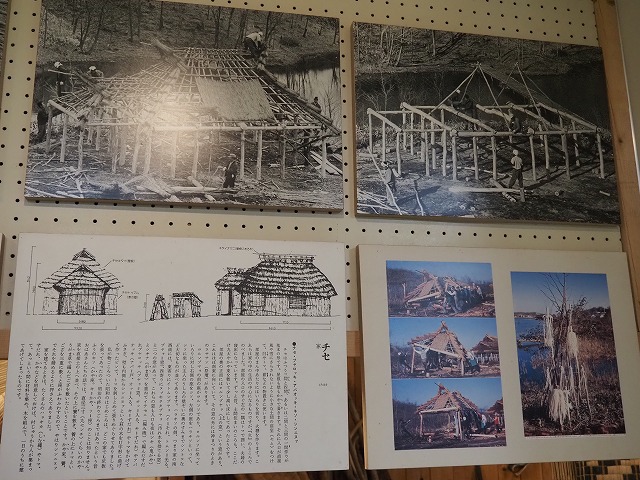

チセを建てているところの写真があった。

苫前町郷土資料館で見た解説文によれば、チセは一週間足らずで建てることができるらしい。

一週間足らずというのを見て、勝手に簡単に作れるようなイメージをしていたのだが、こうして写真を見ると、やっぱり大がかりな作業だ。

人数も必要になる。

資料館の二階へ

資料館の二階へ上がる。

ここには、世界各地の民族の道具が展示されている。

奥にあるのは、萱野茂さんの書斎の再現展示だ。

エンペラーフィッシュ。

すごい存在感。

ナナイとデルスウ・ウザーラ

中国の、赫哲(ホジェン)族の絵がたくさん展示されている。

アムール川流域の、中国からロシアにまたがる地域では、ナナイという民族が暮らしている。

赫哲族は、ナナイの中国での呼び名だそうだ。

ところで、北海道から帰ってナナイについて調べてみると、かのデルスウ・ウザーラもナナイだったようだ。

デルスウは、ロシア人のアルセーニエフが書いた探検記の中に登場する、実在の人物だ。

いくつかの本にもなっているし、黒澤明監督によって映画化もされている。

調べているうちに、デルスウ・ウザーラに興味を持ち、アルセーニエフ著のデルスウ・ウザーラ沿海州探検行(東洋文庫)を購入して読んでみた。

猟師であるデルスウは自然に精通し、自然の中で生き抜く術を持っているが、それだけではなく高い精神性も持ち合わせている。

アルセーニエフの探検に同行し、持ち前の能力を発揮して活躍する。

デルスウは自然の中で生きてきた故に、街の生活に馴染むことができず、最後は悲劇的な結末を迎えることになる。

それも合わせて非常に魅力的な人物だ。

二階の続き

さて、二階の見学に戻ろう。

アボリジニの絵付け。

このカエルをなでると、無事に帰れるそう。

インドの展示。

いつかインドに行ってみたいものだ。

一階の奥へ

二階を一通り見終え、一階に降りて奥を見に行く。

日常で使われるアイヌ語について書いてある。

タント ヘマンタ ア・エ。

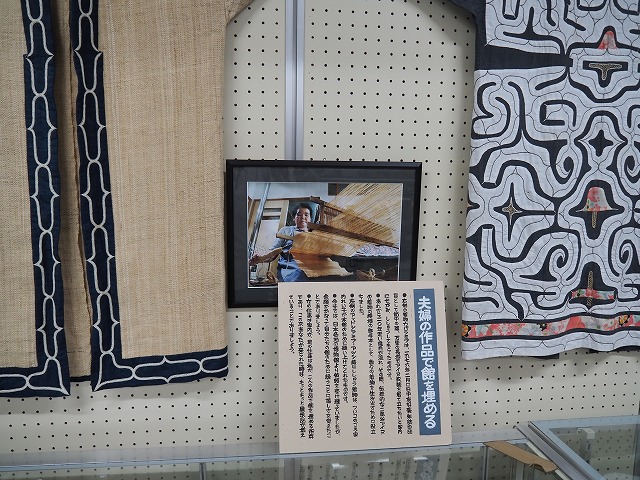

萱野茂さんの肖像や、功績について展示されている。

アイヌの人々の写真。

とても貴重なものだろう。

木を削って作るイナウは、囲炉裏にも舟にも、至る所に奉られている。

こういった、アイヌの祈りの文化は本当に素晴らしい。

山や海などの自然に触れていると、祈りたくなる気持ちがよく分かる。

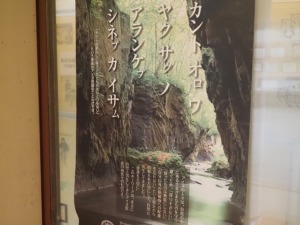

ポスターに、ゴールデンカムイに登場した言葉が載っていた。

カント オロワ ヤク サク ノ アランケプ シネプ カ イサム

意味は、

天から役割なしに降ろされたものはひとつもない

このごろ、自分の役割は何だろうかとよく考えるようになった。

資料館を出た。

スイ ウ・ヌカラ・アン ロー