カヤックフィッシングと魚群探知機

カヤックフィッシングには魚群探知機を持ち込むことをおすすめします。

陸から釣る場合、釣れそうな場所で尚且つ竿が出せる場所となると、選択肢は限られてきます。

あまり釣り場所に迷うことはありません。

陸から釣る場合、釣れそうな場所で尚且つ竿が出せる場所となると、選択肢は限られてきます。

あまり釣り場所に迷うことはありません。

ところがカヤックフィッシングでは、広い大海原のどこで釣りをしたら良いのか、見当をつけるのが難しいです。

ところがカヤックフィッシングでは、広い大海原のどこで釣りをしたら良いのか、見当をつけるのが難しいです。

沖に出ると、泡や潮目などの魚が付きやすそうなポイントは見ることができます。

沖に出ると、泡や潮目などの魚が付きやすそうなポイントは見ることができます。

ですが、海中が実際にどうなっているかまでは分かりませんし、目に見える変化がなければポイントを絞ることができません。

そこで魚群探知機の出番です。

魚群探知機を使うと、魚がいるかどうかや海底の地形など、海中の様子が手にとるように分かります。

ですが、海中が実際にどうなっているかまでは分かりませんし、目に見える変化がなければポイントを絞ることができません。

そこで魚群探知機の出番です。

魚群探知機を使うと、魚がいるかどうかや海底の地形など、海中の様子が手にとるように分かります。

例えば上の魚探画面からは、上層や海底付近に魚らしきものがいたということが分かります。

また海底が岩場になっていることも分かります。

魚がいるかどうかが分かるだけでも、モチベーションにかなりの差が出てきます。

魚群探知機の見方については、別のページで詳しく説明します。

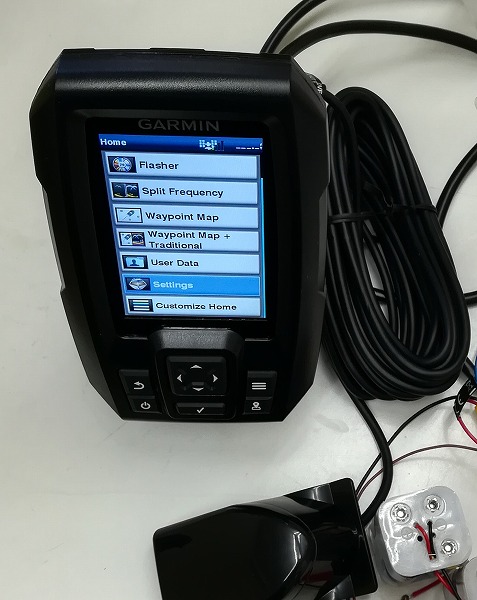

私が使っている魚群探知機は、ガーミンストライカー4です。

例えば上の魚探画面からは、上層や海底付近に魚らしきものがいたということが分かります。

また海底が岩場になっていることも分かります。

魚がいるかどうかが分かるだけでも、モチベーションにかなりの差が出てきます。

魚群探知機の見方については、別のページで詳しく説明します。

私が使っている魚群探知機は、ガーミンストライカー4です。

ストライカー4の使い方や配置についてはこちらのページをご覧ください。

ストライカー4を動かすためのバッテリーや振動子についても、リンク先に書いています。

詳しくは各ページをご覧ください。

ストライカー4の使い方や配置についてはこちらのページをご覧ください。

ストライカー4を動かすためのバッテリーや振動子についても、リンク先に書いています。

詳しくは各ページをご覧ください。

魚探反応の例

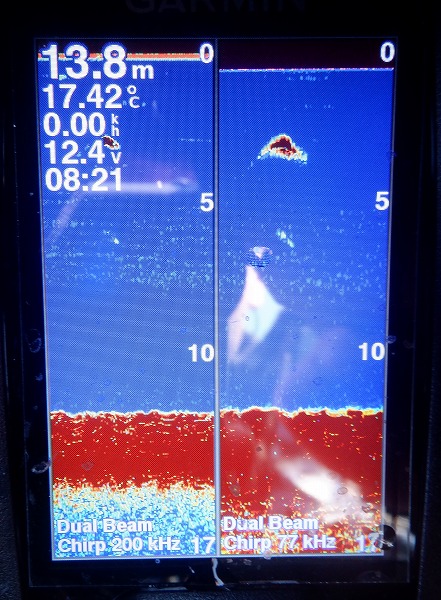

下の画像は、カヤックに一匹のイナダがくっついてきたときの魚群探知機の反応です。

赤い三日月を寝かせたような反応が見えます。

これをブーメラン反応と呼びますが、大きな魚が船の下にいるときに出る反応です。

ブーメラン反応には今まで何度か出くわしたことがあります。

遭遇するととてもワクワクしますが、すぐにルアーを落としても釣れた試しがありません。

魚がすぐに泳ぎ去ってしまっているのでしょう。

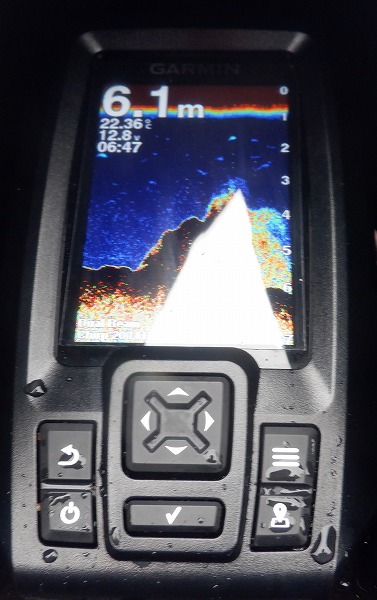

今までの経験からすると、よく釣れる魚探反応は下の画像のような反応です。

赤い三日月を寝かせたような反応が見えます。

これをブーメラン反応と呼びますが、大きな魚が船の下にいるときに出る反応です。

ブーメラン反応には今まで何度か出くわしたことがあります。

遭遇するととてもワクワクしますが、すぐにルアーを落としても釣れた試しがありません。

魚がすぐに泳ぎ去ってしまっているのでしょう。

今までの経験からすると、よく釣れる魚探反応は下の画像のような反応です。

海底から数m上に、帯状の点が写っています

実際の様子は目で見ることができないですが、小魚が底付近で絨毯のように群れている状態だと思っています。

このような反応のときは、ルアーを落とすとフィッシュイーターがよく釣れます。

これらの反応についても、魚群探知機の見方のページで詳しく説明します。

海底から数m上に、帯状の点が写っています

実際の様子は目で見ることができないですが、小魚が底付近で絨毯のように群れている状態だと思っています。

このような反応のときは、ルアーを落とすとフィッシュイーターがよく釣れます。

これらの反応についても、魚群探知機の見方のページで詳しく説明します。

魚群探知機の活用方法

魚探を使い、単体で泳いでいる魚を釣るのは難しいです。

魚探に大型魚の反応(ブーメラン反応)があったとしても、魚がカヤックの真下にいるとは限りません。

魚群探知機の見方に書いていますが、魚がカヤックから離れた場所を泳いでいても、魚探の画面に映ることがあります。

ルアーを落としても気づかれない可能性が十分にあります。

カヤックを漕いでいる時に反応を見つけ、すぐにルアーを落としても、その間に魚はどんどん離れて行ってしまいます。

私は単体魚の反応を見かけたら、一応ルアーを落としますがあまり期待はしません。

では魚探をどう活用するかといえば、第一には、前項で述べたような小魚の反応を探すときです。

フィッシュイーターが釣れやすいのは、こういった小魚の反応が見えているときです。

下の画像のような反応が出ているときにジグを落とすと、高い確率でフィッシュイーターが食ってきます。

フィッシュイーターが釣れやすいのは、こういった小魚の反応が見えているときです。

下の画像のような反応が出ているときにジグを落とすと、高い確率でフィッシュイーターが食ってきます。

海底から数m上に小さな点が薄く集まっています。

大型魚の反応は見えませんが、それでもフィッシュイーターがいることは多いです。

私がカヤックフィッシングでポイントを探すときは、まず上のような反応を探すことから始めます。

反応が出ている場所を見つけたら、ひたすらその近辺でジグの落とし込みを繰り返します。

また、魚探は水深や海底地形を探るのにも役立ちます。

私がよく行くポイントでは、水深15mぐらいまでは岩礁が多く、それより深くなると平坦な砂地になります。

海底から数m上に小さな点が薄く集まっています。

大型魚の反応は見えませんが、それでもフィッシュイーターがいることは多いです。

私がカヤックフィッシングでポイントを探すときは、まず上のような反応を探すことから始めます。

反応が出ている場所を見つけたら、ひたすらその近辺でジグの落とし込みを繰り返します。

また、魚探は水深や海底地形を探るのにも役立ちます。

私がよく行くポイントでは、水深15mぐらいまでは岩礁が多く、それより深くなると平坦な砂地になります。

砂地になっているのは水中カメラを沈めて確かめました。

砂地になっているのは水中カメラを沈めて確かめました。

水深15mを越すと、沖に向かって漕いでも中々水深が深くなりません。

このぐらいの水深から魚影が濃くなって色々な魚が釣れ始めます。

水深20m以降は海の雰囲気が変わり、これ以上沖に行ってはいけないような気分になってきます。

一つのポイントで魚探を眺めながら水深や海底地形などを見ていると、そのポイントに詳しくなってきます。

どのくらい漕げばどのくらいの水深になるか、感覚的に分かるようになります。

魚が釣れる水深を把握しておけば、魚探がなくても釣果を出せるようになってきます。

水深15mを越すと、沖に向かって漕いでも中々水深が深くなりません。

このぐらいの水深から魚影が濃くなって色々な魚が釣れ始めます。

水深20m以降は海の雰囲気が変わり、これ以上沖に行ってはいけないような気分になってきます。

一つのポイントで魚探を眺めながら水深や海底地形などを見ていると、そのポイントに詳しくなってきます。

どのくらい漕げばどのくらいの水深になるか、感覚的に分かるようになります。

魚が釣れる水深を把握しておけば、魚探がなくても釣果を出せるようになってきます。

魚探を使用して釣った魚たち

最後に、私が魚群探知機を使って釣った魚を紹介します。

ここに上げた魚達は、前項で述べたような小魚の反応にジグを落として釣りました。

・マゴチ

・マゴチ

・エソ

・エソ

・イナダとワラサ

・イナダとワラサ

・サバ

・サバ

・マダイ

・マダイ

・根魚

カサゴ

・根魚

カサゴ

キジハタ

キジハタ