このページでは、インドに持って行く荷物について書いています。

ザックやセキュリティーポーチ、お金の準備、薬や日用品、小物類など、実際に準備した物をリストしてみました。

カバンについて

カバンは、35Lほどのザックをメインに使います。

そこにもう一つ、小さい肩掛けバッグを持って行きます。

メインのザックはLCC(格安航空会社)の飛行機に乗る際、預け荷物にならないサイズにしています。

例えば今回利用するAirAsiaだと、

・重さ7kg

・サイズは56cm (高さ) x 23cm (幅) x 36cm (長さ)

までの荷物であれば、手荷物として機内に持ち込めます。

重さは、ザックと小さいカバンを合わせて7kgにおさめなければいけません。

また、小さい方のカバンにもサイズ規定があります。

荷物が軽ければ軽いほど、現地での行動が楽になります。

ただ、現地で何が必要になるかは、行ってみないと分かりません。

生活に必要な物は現地でも手に入るだろうと思うので、とりあえず機内持ち込みサイズをクリアーできる、6kgを目安に荷物を取捨選択しました。

最終的に、ザックと小さいカバンを合わせ、6.2kgの重さになりました。

防寒具などすべて込みでこの重さなので、荷物計測の時に防寒具を着ておけば、ザックにもっと荷物を入れることができます。

旅が長くなれば消耗品も減っていくはずなので、さらに余裕ができるでしょう。

以下は、持って行く物の細かい内訳です。

お金

事前にいくらかの日本円を持って行き、最初に少しだけ現地のお金に両替する予定です。

コルカタの空港の両替所は評判が微妙な感じですし、現地に着いた時に開いているか分からないので、経由地のドンムアン空港で、事前にインドルピーを手に入れて行こうと思います。

ただ、両替の仕方が日本円→バーツ→インドルピーという形になると、レートが結構悪くなりそうなので、ドンムアンでの両替は一日分の生活費ぐらいに留めておきます。

コルカタ市街に出てから、両替かATMである程度の大きさの額を手にする予定です。

お金の入手は、基本的にカードでATMから下ろすことになるでしょう。

クレジットカード二枚と、デビットカード一枚を持って行きます。

ところで、クレジットカードがナンバーレス(券面に番号が書かれていない場合)だと、注意が必要です。

ナンバーレスカードは安全な分、セキュリティーコードなどが簡単に確認できません。

Trip.comなどで航空券を予約するときなど、毎回セキュリティーコードを入力する必要があります。

ナンバーレスカードを使う場合は、セキュリティーコードなどの番号を覚えておくか、何かで確認できるようにしておかないといけません。

クレジットカードは財布に入れていきますが、用心のためカードの場所を分かりにくくしておき、ダミーのカードもたくさん入れています。

HUNTER×HUNTERに出てきた、シャッフルガード法やフルポケットガード法です。

これは用心しすぎでしょうか。

それとも、まだ用心が足りないでしょうか。

いずれにしても盗られてからでは遅いので、できる限りの用心をしていくつもりです。

また、財布自体の盗難防止のため、財布にはひもを付けています。

スマホも防水ケースに入れ、荷物に結んでおきます。

荷物自体をスラれないように注意しなければいけません。

お金について、いくらぐらいかかるのか、事前にExcelでシミュレーションしていました。

航空券代などの交通費に、一日ごとの生活費×日数を合わせ、大まかに費用を算出しました。

とりあえず、一日の生活費を5000円として計算してみたのですが、インドの物価が高くなってきているとはいえ、一日に5000円もかからない気がしています。

貴重品

パスポートや予備のクレジットカードなどは、肩から掛けられる貴重品入れに入れていきます。

パスポートは一応、ジッパー付きの袋に入れています。

貴重品入れの中には、パスポートのコピー、現金、お守り、緊急時の連絡先などを書いたメモなどを入れています。

鍵

二種類の鍵を持って行きます。

自転車用チェーンとワイヤーロックです。

ザックを担いで遠出するときは、ザックのファスナーにワイヤーロックを付けておき、電車などに乗るときは、荷物を自転車チェーンで乗り物に括っておきます。

宿に泊まるときも、ベッドなどに荷物を括り付けておき、ファスナーにはワイヤーロックです。

こういうものをガチガチに付けておくだけで、窃盗その他の犯罪を抑止する効果もあるのではと思います。

荷物からは常に目を離さないようにしておきます。

防寒具

荷物を減らすときに悩んだのが防寒具です。

インドは基本的に暑い国ですが、私が行く1~2月ごろは寒暖差が激しいようです。

色々な本を読んでいると、冬の北インドは寒いと書いてあります。

気温を調べてみると、防寒対策をしなくても良さそうな気温なので、対策していくべきか微妙なところでした。

インドに行く前の日本国内はもちろん寒いので、やはりある程度の防寒対策は必要だと思い、軽いダウンベストとウィンドブレーカー、薄い手袋を持って行くことにしました。

衣類

防寒具と同様、衣類も悩みの種です。

シャツ一枚増やすだけで、けっこう荷物が重くなります。

悩んだ末、防寒は上の項に書いたダウンベストなどで行うことにし、衣類はできるだけ薄くて軽い物を持って行くことにしました。

できるだけ荷物を軽くし、洗濯も自分でするスタイルだと、現地の気候と相談しながら、衣類はできるだけ薄い物を持って行くのが良いです。

服が薄いと洗濯するのがかなり楽になります。

最終的に、

・長袖シャツ2枚

・半袖シャツ1枚

・長ズボン2枚

・メリノウールの長袖

・下着3セット

・靴下3セット

という形に落ち着きました。

メリノウールの長袖は、山登り用に買っていたものです。

必要かどうかは微妙なところですが、薄くて軽いですし、寒い時の対策のために一応持って行くことにしました。

寝具

本当は寝袋を持って行きたかったのですが、かさばって重いので、薄い寝袋カバーを持って行くことにしました。

寝袋の形をしたシーツのようなものです。

駅の構内で休んだり、ホテルの寝具が汚いときに使おうと思っています。

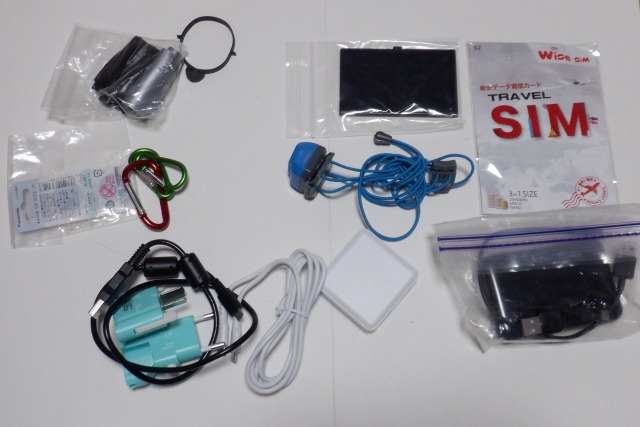

電子機器など

スマホの充電に必要なものや、モバイルバッテリーなどです。

充電のため、変圧器とプラグの変換器も入れています。

他に、小型のライトやカラビナ、補修用のテープなどを持って行きます。

右上のSIMカードは、8日間・6GBで色々な国で使えるものを買っておきました。

事前に調べたところ、私が行くコルカタの空港では、SIMカードが手に入らないようです。

コルカタ市街でSIMカードを手に入れるまでのつなぎとして、一応用意しておきました。

同じものをもう一つ、予備として持って行きます。

日本を出発するときにスマホにセットし、動作確認を済ませていく予定です。

普段使っているSIMカードは日本に置いて行きます。

洗濯用品

現地での洗濯は、自分でする予定です。

ビニールひもは軽くて丈夫なので、服を干すのに大活躍します。

折り畳みハンガーは100円均一で買いましたが、これも便利です。

手で洗濯するのは結構大変なので、こんな物を買ってみました。

袋に洗濯物と水と洗剤を入れ、浸け置きや振り洗いができるようになっています。

粉洗剤も用意しました。

小さいペットボトルに入れています。

R-1の明治プロビオヨーグルトの容器です。

生活用品

ビニール袋の予備、薬、ばんそうこうなど、洗面用品です。

液体類

ボディーソープ、歯磨き粉、ワセリン、チューブ薬などです。

ボディーソープはいらないような気もするのですが、一応持って行くことにしました。

冬のインドは乾燥するらしいので、ワセリンを入れています。

本

一番悩むのが本のセレクトです。

旅行は本を読み込む良い機会です。

飛行機に乗っているときなど、とにかく待ち時間が長いので、普段読もうと思っているのに読まないような本を持っていくことにしています。

推理小説などはすぐに読み切ってしまうので、難しく、何度も読み返せるような本を持って行きます。

現状の予定では、今回の旅で、仏教にゆかりのある土地を回ることにしています。

そこで仏教関係の本をメインに持って行くことにしました。

私は仏教徒というわけではないのですが、仏教の禅が好きで、よく本を読んでいます。

下の本は、私の講談社・道元禅師コレクションです(この他にも何冊かあります)。

コレクションの中から、座禅の仕方が書いてある普勧座禅儀を持って行くことにしました。

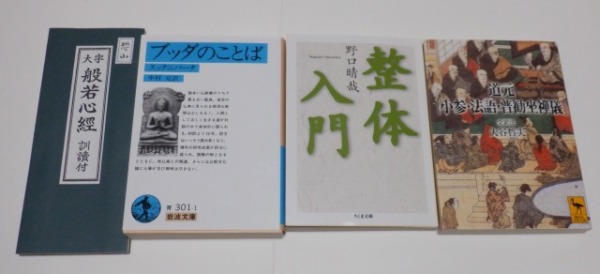

また、インドの辺りには、お釈迦様ゆかりの地がたくさんあります。

仏典の中でも古い物、お釈迦様の教えに一番近いと思われる、スッタニパータ(ブッダのことば)を持って行くことにしました。

後は、般若心経と整体入門です。

般若心経ぐらいは唱えられるようになっておきたいのと、旅行中に整体をして、健康になって帰って来ようと思います。

本は一冊一冊が重いですが、できるだけたくさん持って行きたいとも思います。

出かける直前までどれを持って行くか悩むと思います。

ガイドブック

ガイドブックは何冊か買いましたが、荷物が重くなるので、旅行には持って行かないことにしました。

事前に読み込んでおき、必要な場所だけスキャンしてスマホに入れていきます。

もちろんデータは私的利用のみで、人に配布したりしません。

ところで、上の画像のガイドブックはどれも古いものです。

左にある地球の歩き方は、20~21なので4~5年前の物ですし、右の二冊に至っては2002年発行のものです。

私がガイドブックを見るときに、ホテルやレストランの情報のような、頻繁に更新される物は見ません。

そういう情報はブログやGoogleマップを見れば良いですし、場合によってはネットの情報も古いことがあります。

確かなことは、現地に行ってみないと分からないと思っています。

ガイドブックに載っているホテルやレストランの情報は、そういう建物が集まっている場所に見当をつけるためには役立ちます。

載っている店自体が現在も営業しているかどうかについては、まだ営業していたらラッキーぐらいの気持ちでいた方が良いのだと思います。

私がガイドブックから得たい情報は、時間が経過しても変わりにくいものです。

例えば現地の人の文化や風習、トラブルの要因、観光地の情報、駅やバス停の位置などです。

こういうものは、長い年月が経っても変わりにくいと思います。

バス停の位置などは変わることがあるかもしれませんが、大まかな位置は変わらないと思うので、後はネットで調べたり、現地の人に聞いてみれば良いわけです。